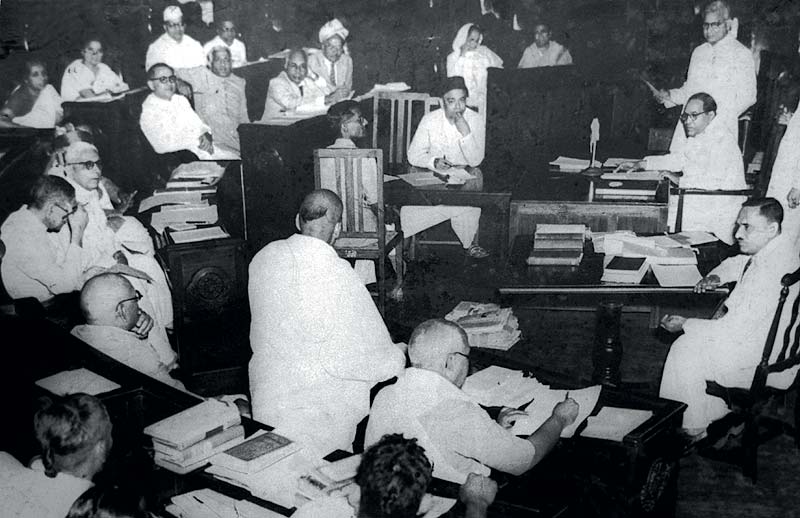

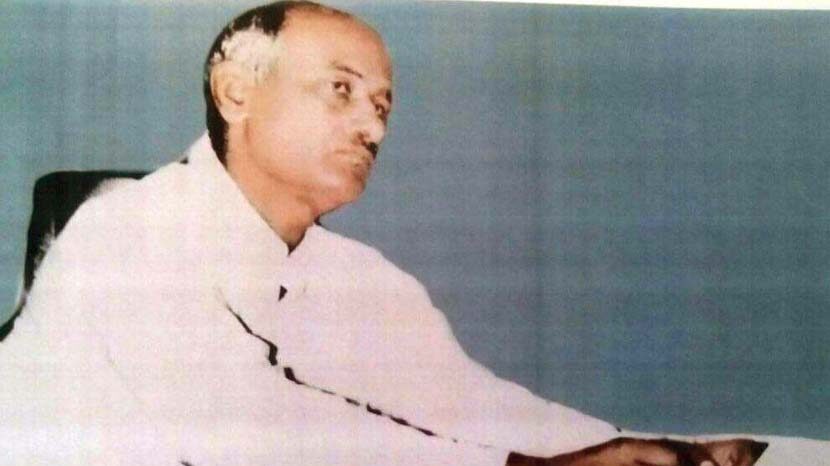

लोहिया के क्रांतिकारी विचार

मशहूर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया चीजों को समझने के लिए दुनिया को दो भागों में बांटते हैं। भारत जैसे एशियाई देश की जनता को वे रंगीन जातियों के रूप में संबोधित करते हैं और अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों की जनता को गोरी जातियों के रूप में। उनका स्पष्ट मत था कि रंगीन जातियों के देश भारत में सामाजिक या राजनीतिक क्रांतियां गोरी जातियों की नकल करके कदापि नहीं हो सकती और यदि ऐसा होता है तो वह अस्थायी और गलत समाधान होगा। उदाहरणस्वरूप वे भारत जैसे देश को देख रहे थे, जहां 1947 में मिली आजादी से लोगों का मोहभंग हो चुका था।

वे दुनियाभर में हुई क्रांतियों का अध्ययन भारत में अवरूद्ध हुई क्रांति के संदर्भ में कर रहे थे। वे सैन्य शासन या तानाशाही पर भी चिंता जाहिर कर रहे थे, जिसकी राह पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पकड़ ली थी। वे भारत जैसे देश में दलविहीनता, जिसकी संकल्पना विनोबा भावे जैसे लोग कर रहे थे और जिसमें नेहरू अपना हित देख रहे थे, को भी आम लोगों के खिलाफ मान रहे थे। लोहिया इस तरह के विचार नवंबर, 1958 में अपने मासिक मैनकाइंड में तब व्यक्त कर रहे थे जब मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गामिल नासिर का विचार था कि व्यक्तियों और वर्गों के संघर्ष से दूर रहकर जनता के दिलों से ली गई शक्ति के सहारे देश की सेना, जिसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन हों क्रांति का सूत्रपात कर सकती है।

लोहिया को लगता है कि रंगीन जातियां जब तक अपनी बीमारी को नहीं पहचानतीं जो कमोबेश गोरी जातियों की भी बीमारी है, तब तक उनकी क्रांतियां ऐसी ही अवरुद्ध होती रहेंगी, जैसे राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों के दो पाटों के बीच फंसकर रूसी क्रांति अवरुद्ध हुई या भारतीय क्रांति अवरुद्ध हुई।

नासर का तर्क है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक साथ क्रांति से मिस्र में अभूतपूर्व बदलाव संभव हुआ। लोहिया यहां अमेरिका, फ्रांस और चीन जहां दोनों क्रांतियां एक साथ हुईं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मिस्र कोई अनोखा उदाहरण नहीं है। रूसी और भारतीय क्रांति के अवरुद्ध होने को लोहिया क्रांति की स्थायी विफलता नहीं मानते। लोहिया सोचते हैं कि अगर इन क्रांतियों की अस्थायी अवरुद्धता के कारणों का रंगीन समाजों को बोध हो तो मानवजाति के नए युग का आरंभ हो जाएगा।

नासर द्वारा सेना की भूमिका को रेखांकित किए जाने के संदर्भ में लोहिया देखते हैं कि अफ्रीकी-एशियाई देशों में सैनिक या अन्य किस्म की तानाशाहियां लोकप्रिय होती जा रही हैं। काहिरा से जकार्ता और पीकिंग तक की कई मिसाले हैं और पाकिस्तान इसकी हालिया मिसाल है।

सेना के शासन या अन्य तानाशाहियों में हो रहे चुनावों की भूमिका पर भी वे विचार करते हैं। उनका मानना है कि चुनाव निश्चय ही महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर अगर वे विचार और संगठन की स्वतंत्रता और आलोचना के वातावरण में हों। पर स्टालिन के रूस और हिटलर के जर्मनी में नियंत्रित चुनावों को वे प्रयोजनहीन पाते हैं। एशियायी मुल्कों की इस प्रवृत्ति की ओर भी वे ध्यान दिलाते हैं जब जनता के स्वतंत्र सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है और निर्णय की अपनी जिम्मेदारी वह किसी एक नेता, पार्टी या सेना को सौंप देती है। भारत में इंदिरा गांधी को चुनाव द्वारा सौंपी गई ताकत और आगे उसके तानाशाही में बदलने की घटनाओं को हम इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। लोहिया भविष्य के गर्भ में छिपी इन घटनाओं का आकलन पहले ही कर चुके थे। वे 1958 में ही लिख रहे थे कि जिन क्षेत्रों में जनता ने अभी निर्णायक जिम्मेदारी किसी नेता, सेना आदि को सौंपने की संवैधानिक व्यवस्था नहीं की है, जैसे भारत में, वहां पर भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में सेना की बजाय पार्टी को जनता द्वारा मिली ताकत को वे ज्यादा स्थायी मानते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें विचारधारा में होती हैं। पाक की सैनिक तानाशाहियों और इंदिरा की तानाशाही के काल की तुलना हम यहां कर सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में विवेक की शक्ति का क्षय होता वे साफ देखते हैं।

भारत में विनोबा भावे जैसे कथित संत राजनेताओं की दलविहीन राजनीति की संकल्पना के खतरों की ओर भी वे ध्यान दिलाते हैं। वे देखते हैं कि विनोबा की ऐसी बहसों से नेहरू आदि को एक आड़ मिलती है, जिसका उपयोग वे पार्टी के अंदर मतभेदों, आलोचना आदि को सीमित करने के लिए करते हैं। दलविहीनता के खतरे की ओर इशारा करते लोहिया बतलाते हैं कि पार्टियों के न रहने पर शिक्षित और शिष्ट व्यवहार वाले लोग ही चुने जाते हैं, दूसरे शब्दों में यथास्थिति के पोषक लोग। निरक्षर लोग, नाराज और शोर मचाने वाले लोग अधिकाधिक बाहर हो जाते हैं। किंतु यही तत्व रंगीन मानव जातियों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।

यहां वे एक और बड़ी गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। वह यह कि एकरूपता समानता नहीं होती। किसी के समान दिखने से ही वह उसके समान नहीं हो जाता। वे लिखते हैं रंगीन आदमी में एकरूपता और समानता को एक ही समझने की कमजोरी है, क्योंकि उसने गोरी जाति की शक्ति और उसकी सुख-सुविधाओं को देखा है। वह सोचता है गोरों की नकल करने से उसमें भी वही ताकत आ जाएगी और उसे भी आधुनिक सुविधाएं मिल जाएंगी। इस गड़बड़ी को हम भारत की दलित और अगड़ी जातियों के संदर्भ में भी देखते हैं। कभी वे जनेऊ धारण करने का आंदोलन चलाते हैं, कभी सिंह अपने नाम में जोड़कर खुद को अगड़ा बनाना चाहते हैं। पर जरूरी है अपना आत्मविश्वास कायम करना और अपने मानदंड रचना जो नकल से नहीं होगा।

लोहिया देखते हैं कि आधुनिकीकरण के पीछे पागल रंगीन समाज का आदमी जब सत्तासीन होता है तब उत्पादन और उपभोग का आधुनिकीकरण राज्य की नीति का मुख्य धु्रवतारा बन जाता है। इस नीति से जो गंभीर तनाव व दबाव पैदा होता है वह उन्हें तानाशाही की ओर ले जाता है। इस तनाव और तानाशाही की ओर रंगीन जातियों के झुकाव के कारणों को तलाशते हुए लोहिया देखते हैं कि उत्पादन और उपभोग के आधुनिकीकरण के लिए जो पूंजी चाहिए वह रंगीन देशों की पहुंच के बाहर है। गोरे देश चाहें भी तो इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते। यहां एक बड़ा संकट आबादी का बढना भी है। गोरों की आबादी भी उसी तेजी से बढ़ी है पर उसके उत्पादन के साधनों का विकास भी उसी तेजी से हो रहा है जो रंगीन जातियों के यहां नहीं होता। ऐसे में रंगीन राष्ट्र एक रास्ता निकालते हैं। वह टुकडों में आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। देश को कई क्षेत्रों में बांट वह उनका कई चरणों में विकास करने की कोशिश करते हैं। इससे काफी तनाव पैदा होता है। जिन क्षेत्रों का विकास हो जाता है या जो मॉडल बन जाते हैं वे बाकी पिछड़े तबकों के लिए तनाव का कारण बन जाते हैं, फिर जो शीतयुद्ध आरंभ होता है वह रंगीन देशों को सेना या पार्टी की तानाशाही की ओर ले जाता है।

यहां फिर लोहिया को साम्यवादी सरकारें एक बेहतर उदाहरण के रूप में याद आती हैं, जिन्होंने इस समस्या को बेहतर ढंग से समझा है। वे कहते हैं साम्यवादी नेताओं का स्तर सादगी का होता है शायद त्याग का भी। जबकि गैर-साम्यवादी नेताओं का स्तर गोरों की नकल के अनुसार होता है। हद यह है कि इसी टुकड़े के विकास की तर्ज पर मॉडल कहला रहे गुजरात का मुख्यमंत्री अब गांधी की तस्वीरों का भी उपयोग अपनी छवि सुधारने में करते हुए जरा नहीं शर्माता। इस तरह रंगीन देशों की क्रांति के अवरोधों की सही पहचान करते हैं लोहिया।

(फारवर्ड प्रेस के मार्च 2013 अंक में प्रकाशित)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in