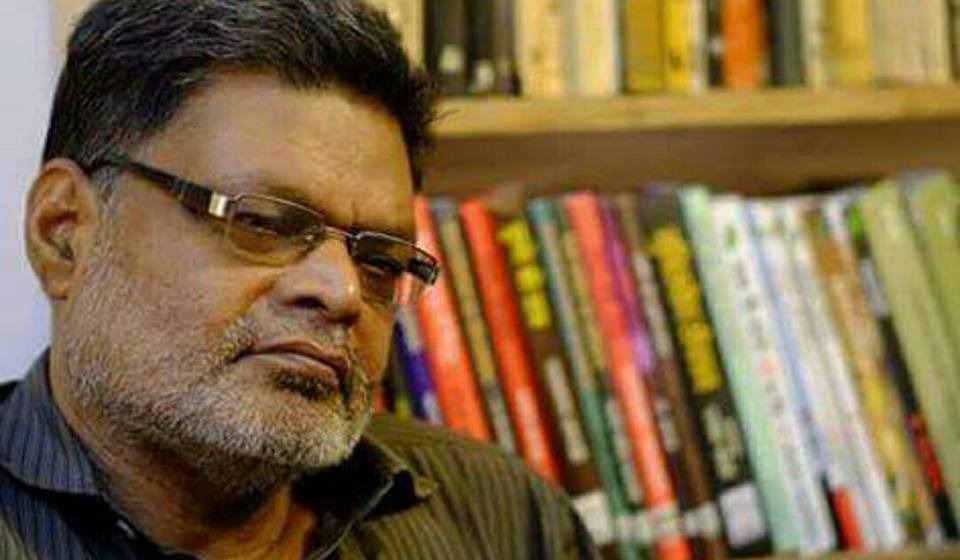

29 अक्टूबर की सुबह कर्मेन्दु शिशिर के फोन ने मनहूस खबर दी कि राजेन्द्र यादव नहीं रहे। पिछली रात उनका देहांत हो गया। सुबह-सुबह उन्हें भी यह समाचार किसी टीवी चैनल से ही पता हुआ था। राजेन्द्र जी ने अपने जीवन में 84 साल पूरे कर लिए थे, इसलिए पारंपरिक अर्थों में उनका जाना असामयिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसे कठिन समय में वह गए हैं उसमें उनकी कमी बेहद महसूस होगी। उनके बेबाक विचार और संपादकीय टिप्पणियां हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक और कहें कि राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। हजारों पाठक उसका हर महीने इंतजार करते थे। हिंदी जैसे विचारहीन कहे जाने वाले समाज में एक साहित्यिक पत्रिका को उन्होंने विचारप्रधान पत्रिका बना दिया, यह उनका साहस ही था।

इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई और कई बार साहित्यकारों ने अपने समूह से उन्हें बाहर धकेलने की भी कोशिश की। लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। रामजन्म भूमि विवाद, शाहबानो मामले, मंडल आंदोलन, आर्थिक नवउदारवाद की नीति, सांस्कृतिक-राजनीतिक भगवाकरण, भारतीय राजनीति के सांप्रदायिक रुझानों, साहित्य के ब्राह्मणवादी चरित्र, पिछड़े सामाजिक समूहों, दलितों व स्त्रियों की अस्मिता जैसे दर्जनों सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक सवालों पर उन्होंने अपनी पत्रिका ‘हंस’ में विमर्श प्रस्तुत किया और कई दफा उससे दमदार कभी-कभी तो तीखे बहस की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब सोवियत संघ बिखर चुका था और समाज-साहित्य के बीच मार्क्सवाद के अवसान की घोषणा कर दी गई थी। पूरी दुनिया जिस वैश्विकरण के हवाले थी, उसमें हाशिए पर खड़े सामाजिक समूहों पर किसी की नजर नहीं थी। ऐसे में, इन्हें बहस-विमर्श का हिस्सा बनाना कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी था, इसे सहज ही नहीं समझा जा सकता।

अपने साहित्यिक लेखन से तो उन्होंने हमारे सांस्कृतिक जीवन को पुष्ट किया ही, लेकिन अपने लंबे संपादकीय अग्रलेखों में विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, वह हमारी चिंतन परंपरा की धरोहर बन गई हैं और उन पर लम्बे समय तक चर्चा होती रहेगी। किसी साहित्यिक पत्रिका में संपादकीय अग्रलेखों की कोई परंपरा मेरे जानते नहीं थी। इसकी शुरुआत ‘हंस’ ने की। जब प्रेमचंद ने इसकी शुरुआत की थी तब भी वह साहित्य के अलावे सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर भी इसमें लिखते थे। 1986 में जब राजेन्द्र जी ने इसे अपने हाथ में लिया, तब से ही इस परंपरा को बनाए रखा। संपादकीय के अलावे ‘बीच बहस में’ एक ऐसा स्तंभ था, जिसके तहत वह बहस की चेतना को बनाए रखना चाहते थे। सैकड़ों लेखक-पाठक इनसे जुड़े और विमर्श में भागीदार बने। एक जड़ समाज को विमर्शप्रिय समाज में तब्दील करना चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह कार्य राजेन्द्र जी ने किया।

व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा कोई पैंतीस वर्षों का संग-साथ रहा। उन्हें कई रूपों में देखने का अवसर मिला है। याद कर सकता हूं, वह समय जब 1978 में पहली दफा उनसे मिला था। उसी दफ्तर में जहां अभी ‘हंस’ का दफ्तर है, तब वह अक्षर प्रकाशन का दफ्तर था, जिसे राजेन्द्र जी पाल-पोस रहे थे। नई कहानी के तीन उन्नायकों में एक रहे राजेन्द्र जी, तब भी चर्चित थे, लेकिन विवादित नहीं। तब उनके ईद-गिर्द एक शहरी आभिजात्य बना रहता था, जिसमें सहजता कम, कृत्रिमता अधिक थी। वह हिन्दी के लेखक थे, लेकिन अपनी धज में यूरोपियन लेखक की छौंक बनाए रखना चाहते थे। उनके पास जानकारियां बहुत थीं और उनसे बातें करना दिलचस्प होता था लेकिन साहित्य से इतर प्रसंग पर उन्हें दिलचस्पी लेते नहीं देखा। मैंने लक्ष्य किया वह सचेत रूप से साहित्यकार बना रहना चाहते थे। उनका यह रूप ‘हंस’ के संपादक बनने से पूर्व का था। 1986 में वह लखनऊ में मिले। प्रगतिशील लेखक संघ की पचासवीं सालगिरह के अवसर पर एक भव्य साहित्यिक जलसा आयोजित किया गया था। हमारे मित्र और ‘कथादेश’ के संपादक हरिनारायण भी उनके साथ थे। उन दोनों ने बताया कि ‘हंस’ निकालने जा रहा है। राजेन्द्र जी का व्यक्तित्व देखते हुए मुझे यही लगा कि अज्ञेय के ‘प्रतीक’ की तरह एक साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत होगी। हरिनारायण जी से मैंने यह बात बतलायी थी। शायद हरिनारायण भाई ने उनसे इस बात की चर्चा की। ‘हंस’ निकलने के कुछ महीनों बाद जब मैं दिल्ली गया तब राजेन्द्र जी ने स्वयं इस बात की चर्चा की। वह मुझसे ज्यादा आतुर थे कि ‘हंस’ खिलौनानुमा कोई आभिजात्य मंच बनकर न रह जाए। ‘हंस’ के दफ्तर से ही गौतम नवलखा के संपादन में गंभीर विमर्श की पत्रिका ‘सांचा’ निकालने की योजना बनी और निकली भी। यह राजेन्द्र जी का एक और रूप था जिससे मैं अपरिचित था। उन्होंने ‘हंस’ को खिलौना नहीं बनने दिया, उसे सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का औजार बना दिया। इस कारण उन्होंने अनेक मित्र खोए और अनेक अनजाने लोगों को शत्रु बना बैठे। लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। पिछले दो वर्षों तक। दो साल पहले मैंने उन्हें ‘हंस’ बंद कर देने का सुझाव दिया था। उनसे संभल नहीं पा रहा था और उसकी गरिमा धूमिल होती जा रही थी। वह नहीं माने। ‘हंस’ ढ़लान पर आ चुका था।

हर मनुष्य की तरह राजेन्द जी में भी गुण-अवगुण थे लेकिन उनका केन्द्रीय गुण था उनका डेमोक्रेट होना। उनसे आप बिना भय के असहमत हो सकते थे। किसी की असहमति पर रंज होना उन्होंने नहीं सीखा था। उनका अवचेतन गहरे रूप से फ्रांसीसी विचारकों ज्यां पाल सार्त्र और ज्यां जाक रूसो के ताने-बाने से बुना था और अपने व्यक्तित्व में वह वाल्तेयर की तरह विद्रोही थे। मनुष्य ही नहीं, उसके विचारों की भी आजादी के वह बड़े पैरोकार थे। वह हमारी स्मृति में हमेशा बने रहेंगे। उनकी स्मृति को भीगा हुआ प्रणाम।

(फारवर्ड प्रेस के नवंबर 2013 अंक में प्रकाशित)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया