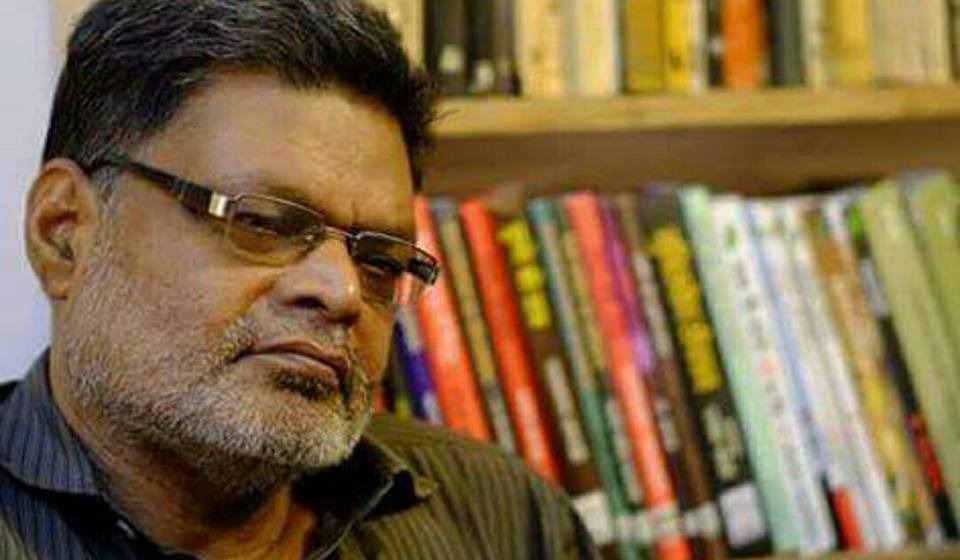

वरिष्ठ दलित लेखक श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ से अमरेंद्र यादव की बातचीत :

साहित्य साहित्य है, जैसे दुनिया-दुनिया है तो फि र साहित्य में बंटवारा क्यों हो रहा है या क्यों होना चाहिए?

बंटबारा नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, पर हर मामले में वह नकारात्मक नहीं होता। दलित साहित्य या बहुजन साहित्य, साहित्य का बंटबारा नहीं है। यह दलित-बहुजन समाजों के लेखकों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पहचान देने वाला लक्षण है। व्यवस्था के लाभार्थियों को दलित, आदिवासी और अब ओबीसी साहित्य बांटने वाला लगता है। वे साहित्यिक-सामाजिक विविधता को सहअस्तित्वपूर्ण समान हैसियत में देखना नहीं चाहते। वे तो स्वतंत्रता पूर्व वाली व्यवस्था वर्ण साहित्य के जरिए समाज पर लादे रखना चाहते हैं। जिसके तहत साहित्य रचने, पढऩे लिखने का अधिकार विशिष्ट वर्ग तक सीमित था। उसमें किसी गैर ब्राह्मण को साहित्य सृजन करना तो दूर अघ्ययन करने तक का अधिकार नहीं था।

भारत विविध समाजों का देश है, अत: उसकी साहित्यिक अभिव्यक्तियों में भी विविधता होनी स्वाभाविक है। समाज के उत्पीडि़त दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों का साहित्य आ रहा है। इससे भारतीय साहित्य समृद्ध हो रहा है। इसे साहित्य में बंटवारे की नजर से देखना दलित-बहुजन साहित्य का दोष नहीं वर्णभेदी तंग नजर का दोष है। दरअसल, यह साहित्य का बंटवारा नहीं है। यह अलग-अलग जीवनानुभवों का अभिव्यक्तिकरण है। दलित, गैर दलित, स्त्री’ भेदभावो पुरुष, पिछड़े-अगड़े समाजों के साहित्य के प्रतिनधि स्वरों को संकलित कर राष्ट्रीय स्वरूप का साहित्य बनता है। साहित्य के जातिवार चिंतन को समझने के लिए, दलित-बहुजन साहित्य के बरक्स गैर दलित साहित्य पर शोध होने चाहिए। साहित्य, सिनेमा और पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण तब होता है जब विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रतिनिधित्व प्रदायी मंच मिलता है, उसे स्वीकृति मिलती है। भारत में कोई एक व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूरे देश का कवि है। कुछेक को तो अपनी जाति से बाहर किसी प्रकार की कोई प्रतिभा दिखाई ही नहीं पड़ती, चाहे वह साहित्यिक पुरस्कारों के चयन का अवसर हो, पत्र-पत्रिका में स्थायी स्तंभकार का चुनाव हो, फिल्मों-सीरियलों के लिए नायक-नायिकाओं का सेलेक्शन हो, इन सब के लिए चयनकर्ता को खुद की जाति से अधिक उपयुक्त पात्र कहीं नहीं दिखते। साहित्य, सिनेमा, कला, मीडिया के लिए दलित भारत तो साक्षात् पशु पुच्छ विषाढ़ हीना से अधिक कुछ नहीं है। नमूना के तौर पर ‘जनसत्ता’ में तीन मार्च, 14 को ‘खंडित समाज’ शीर्षक से प्रकाशित किन्हीं रोहित कौशिक की यह चिंता काबिले गौर है कि ‘जातिगत संगठन हर साल विभिन्न परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होने वाले स्वजातीय छात्रों को सम्मानित करते हैं। मैंने किसी ब्राह्मण सभा को अच्छे अंकों से पास होने वाले दलित बच्चों को सम्मानित करते हुए नहीं देखा।’ पर इसके दूसरे पहलू की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं।

मैं दिल्ली सपरिवार नया-नया आया था। बाबासाहेब आंबेडकर जन कल्याण नामक संस्था ने बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम घोषित करने के पहले मुझसे मुख्य आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह किया था। मैंने कार्यक्रम में देखा कि एक आइटम उस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में टॉपर दस बच्चों को सम्मानित करने का था। मैंने उसमें दो सुझाव शामिल कराए-एक, सम्मानित विद्यार्थियों में आधी संख्या बालिकाओं की होनी चाहिए और दूसरा, हम क्योंकि मिश्रित जातियों की कॉलोनी में रहते हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे गैर दलित बच्चे भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। तो विरोध आया कि गैर दलित निजी स्कूलों को अधिक धन देकर शत-प्रतिशत अंक ले रहे हैं। उनको अंक स्पर्धा में रख कर तो हम उन्हीं का सम्मान करेंगे दलित बच्चे उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे।’ तो फिर सेंट्रल स्कूल और राजकीय स्कूलों के बच्चों को लो और आयोजन के लिए चंदा भी सभी से करो।

अंतत: बच्चों का चुनाव हुआ जिनमें एक ब्राह्मण परिवार ने और दूसरे कायस्थ परिवार ने अपने बच्चों को आम्बेडकरी मंच से सम्मानित होने से मना कर दिया, यह कहकर कि यह तो शैड्यूल्ड कास्ट का सम्मान है। इसे लेकर तो हमको ऊंची जाति में अपमानित ही होना होगा।’ तो प्रश्न यह नहीं है कि वे सम्मान देते नहीं, वे तो सम्मान लेते हुए भी अछूत हो जाते हैं। साहित्य भी इसी दुनिया के लोग रच रहे हैं। शंकराचार्य से प्रेरित होने वालों के लिए ब्रह्म् सत्य और जगत मिथ्या है। दलित के लिए जगत ही सत्य है। मिथकों और मनगढंत कथाओं से भरा साहित्य इस देश की बहुसंख्यक जनता की संवेदना और समस्याओं से वास्ता ही नहीं रखता। केवल अपने समाज, जाति, वर्ग या कुल की बात कर लेखन का सार्वभौमिक साहित्य नहीं रचा जा सकता। बहरहाल, यह अच्छी बात है दलित दावा नहीं कर रहा कि हम ब्राहमण साहित्य लिख सकते हैं।

साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों के लोग आएं और मिलकर काम करें यहतो ठीक है, लेकिन सभी अपनी-अपनी अलग अस्मिताओं की बात करें यह कैसे ठीक है?

सदियों से साहित्य में जिनकी अस्मिता, सुख-दुख, स्वह्रश्वन और यथार्थ कीबात नहीं कही गई अब वे खुद भी अपनी बात न कहें तो कौन कहेगा? आज तो उन्हें बोलने-लिखने की स्वतंत्रता भी मिली है तब भी न कहेंतो और कब कहेंगे?

यह भी सच है कि को यह जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति या समाज सबका साहित्य नहीं रच सकता, न दलित ब्राह्मण का साहित्य रच सकता है और न ही ब्राह्मण दलित का साहित्य। प्रतिनिधित्व के उदाहरणस्वरूप हम संसद को ले सकते हैं। जहां सभी दलों के लोगों का समावेश होता है। सवाल यहां यह है कि वैसे ही साहित्य में क्यों नहीं हो सकता? जब सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है तो वे क्यों नहीं दावा करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी में मेरा भी हिस्सा है। गोलमेज सम्मलेन का वह प्रसंग कभी नहीं भूलना चाहिए जिसमें गांधी जी ने दावा किया था कि ‘मैं अछूतों का भी नेता हूं।’ डॉ. बीआर आम्बेडकर ने गांधीजी के दावे को खारिज कर सिद्ध किया था कि अछूत होने का दंश मैंने झेला है। वह अनुभव मुझे है। इसलिए अछूतों का सच्चा नेता मैं हूं।’ और वही निर्विवाद दलित नेता सिद्ध हुए। उसी तरह दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है या कहें लिख सका है।

स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लेखक बाल गंगाधर तिलक के उस नारे के साथ थे जिसमें वे कह रहे थे कि ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’

उसी समय अछूतानंद ने जार्ज पंचम के पौत्र को मांगपत्र देकर अछूतों के नेशन हक उन्हें दिलाओ की मांग कर रहे थे। डॉ. आम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्यता मिटाना और समानता लाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।’

अब स्वराज तो भरपूर मिल गया। पराधीनता का अंधेरा छंट गया और स्वाधीनता का सूरज प्रकाशमान हो गया। इसलिए जिन्हें केवल स्वराज चाहिए था ब्रिटिश मुक्त भारत चाहिए था वह तो हो गया लेकिन लेखकों का विषय समाप्त हो गया। अब उन्हें लिखना क्या है?

इसके उलट दलितों के विषय अस्पृश्यता उन्मूलन और सामाजिक- आर्थिक बराबरी और मुश्किल हो गई। इसलिए दलित लेखक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरी यह पहचान है, मेरी यह अस्मिता है लेकिन जो हमारा साहित्य है उसमें लाखों लोगों की अस्मिता गौण है। आप पूरा साहित्य पढ़ जाएंगे लेकिन आपको उस समाज की पहचान नहीं होगी। रवींद्रनाथ टैगोर को बेशक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया लेकिन कहीं भी आपको उनके साहित्य में वंचितों का जिक्र नहीं मिलेगा। एक बार किसी ने उनसे पूछा भी कि आपकी कविताओं में दलितों, पिछड़ों की बात ही नहीं है, जब ये जागेंगे तो आप से सवाल करेंगे कि आप उनके कवि कैसे हैं? तो उन्होंने कहा था कि छुआछूत की वजह से मैं उनके आंगन तक भी नहीं गया तो मैं उनके दुख-तकलीफों को जानता ही नहीं, लिखता कैसे? लेकिन मैं आंखें खोल, कान लगाए उस तरफ देख रहा हूं कि उनका कवि उन्हीं के बीच से आएगा और वही अपना सच दुनिया को बताएगा। इस तरह रवींद्रनाथ टैगौर ने ईमानदारी के साथ दलित समाज से अपना अलगाव और दलित साहित्य लिखने में अपनी अक्षमता और असमर्थता को स्वीकार किया था।

हाशिए के लोगों का साहित्य अभी दलित साहित्य के नाम से जाना जाता है इसमें केवल दलित ही क्यों हैं, ओबीसी और आदिवासी क्यों नहीं है? आज हम सवर्ण साहित्य को अपने वर्चस्व और दलित साहित्य को अपने अस्तित्व के लिए काम करते देख रहे हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आई ओबीसी की अस्मिता कहां गौण हो गई? ओबीसी साहित्य को आप किस तरीके से देखते हैं?

जिस साहित्य को लोग हाशिए का साहित्य नाम दे रहे हैं, कल वह मुख्यधारा का सहित्य हो जाएगा। यह एक प्रक्रिया है। कुछ दिन के बाद लोग स्वीकार करने लगेंगे। कुछ दिन में हम अपनी-अपनी मुख्यधारा की बात करने लगेंगे। हम कलसे कहेंगे कि दलित, आदिवासी, ओबीसी की अपनी मुख्यधारा है। इनकी अपनी अस्मिता है। हम किसी की मुख्यधारा क्यों स्वीकार करें ? हमारी खुद की मुख्यधारा क्यों नहीं होगी? अगर मुख्यधारा का साहित्य क्रांति की बात करे तो जो शोषित ही मुख्यधारा होंगे, ओबीसी लेखक मिलकर इन्हें हाशिए से केन्द्र में ला सकते हैं। समान और नजदीकी विचार होने के कारण एकता बन सकती है।

ओबीसी का साहित्यिक विलुप्तीकरण चिंताजनक है। उसे पहचान खोजनी होगी। दार्शनिक वैचारिक आधार तलाशना होगा। ओबीसी को यह तय करना होगा किउसे अस्पृश्यों, शोषितों, बहिष्कृतों को फुले, शाहू महाराज की तरह सहयोग करना है या वर्चस्ववादी एकाधिकारी शक्तियों में शामिल रहना है। उसे सामाजिक न्याय को साहित्यिक न्याय से जोडऩा होगा। ओबीसी अपनी स्वतंत्र पहचान के साथदलितों के संयुक्त मोर्चा में सह नेतृत्व कर सकता है।

अगर ओबीसी साहित्य की अवधारणा बन रही है और वह अपनी पहचान के साथ आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ओबीसी साहित्य की पहचान ओबीसी जनता की जीवन-स्थितियों से निकलेगी। ओबीसी साहित्य न तो दलित साहित्य और न ही आदिवासी साहित्य को स्थानच्युत करके आएगा। इन सबकी अपनी विशेषताएं होंगी, अंतर्संबंध होंगे। अपनी मौलिक विशेषताओं के साथ अलग-अलग साहित्य आने चाहिए। वे संयुक्त प्रभाव छोड़ेंगे। गैर-दलित साहित्य में अपनी पहचान घुल-मिलकर दलित ओबीसी की सामाजिक और ऐतिहासिक जरूरत है आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। दुखद है कि गांव में ओबीसी भी दलितों के साथ अपना व्यवहार हिंदू सोशल आर्डर के अनुसार करते हैं। फुले-आम्बेडकर के अनुसार नहीं। कृषि आधारित जीवन में तो दलितों का उत्पीडऩ तक ओबीसी करते हैं। वहां भूमिहीन दलित और भूस्वामी ओबीसी के रिश्ते मालिक-मजदूर जैसे हो जाते हैं। दोनों अपनी-अपनी स्वीकृतियों का साहित्य लिखेंगे तो उनमें अंतर आएगा ही।

जयशंकर प्रसाद हिंदी में ओबीसी लेखक के तौर पर नहीं पढ़ाए जाते। वेओबीसी की चिंताएं भी अपनी रचनाओं में नहीं लाते हैं, अमूर्त कथाएं

अधिक कहते हैं वे। दलित साहित्य ने अछूतानंद और आम्बेडकर से यही सीखा है कि हमें अपने युग के मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा होना है, अमूर्त और काल्पनिक सुख की बजाय आधुनिक युग में समानता, स्वतंत्रता पाने का बौद्धिक व साहित्यिक उपक्रम करना है। दलित साहित्य आज भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। देशी-विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं। पाठ्यक्रम में दलित कथा साहित्य विवि के उन सभी हिंदी विभागों में पढ़ाया जा रहा है जिनका स्तर ऊंचा है और दृष्टि वैश्विक है। कुछ अध्यापक दलित साहित्य से वैसी ही छुआ-छूत बरतते हैं, जैसी वे दलित समाज के साथ बरतते रहे हैं। जबकि जरूरत दलित, ओबीसी और आदिवासी साहित्य को पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाए जाने की है।

शूद्र और अतिशूद्रों के साहित्य में क्या अंतर पाते हैं?

यह शब्दावली वर्ण व्यवस्था के अंदर से आती है। दलित निर्वर्ण संप्रदाय से हैं और वे बहिष्कृत जातियां हैं। अछूत हैं या कहें अतिपिछड़ी जातियां हैं। शूद्र वर्ण व्यवस्था का निचला पायदान है। यह अछूत होना जरूरी नहीं है पर उपेक्षित यह भी है। शूद्रों में भी दो तरह के शूद्र हैं एक वे जो बाहर से आने वाले विदेशियों के सेवक के रूप में उनके साथ आए। दूसरे वे जो यहां के मूल निवासियों में से नि:शुल्क सेवार्थ शूद्र बनाए गए। साहित्यकार की भी एक सीमा है। वह जिन लोगों को जानता है उनके दुख-दर्द को व्यक्त करता है। जहां तक महात्मा फु ले की बात है, उनकी साहित्य की धारा दलित साहित्य में बहुत ही सम्मानीय है। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था और अस्पृश्यता को अन्याय माना था, जो हमारे सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आज से ठीक एक दशक पहले अगस्त, 2004 में मैं ‘हंस’ के दलित विशेषांक का अतिथि संपादक था। उस समय राजेन्द्र यादव जी से लिखने के लिए कहा, जबकि वे अतिथि संपादन में नहीं लिखते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखा था कि वे राजनीति में आक्रामकता छोड़ मायावती के साथ कुछ दिन काम करें, तो राजनीतिक रूप से आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि जो आपकी सदियों से उपेक्षा करते आ रहे हैं उनके चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। आज ओबीसी समुदाय में अपने वृहत्तर समाज के लिए कुर्बानी देने में कमी आ गई है, और यही उनके पतन का कारण है।

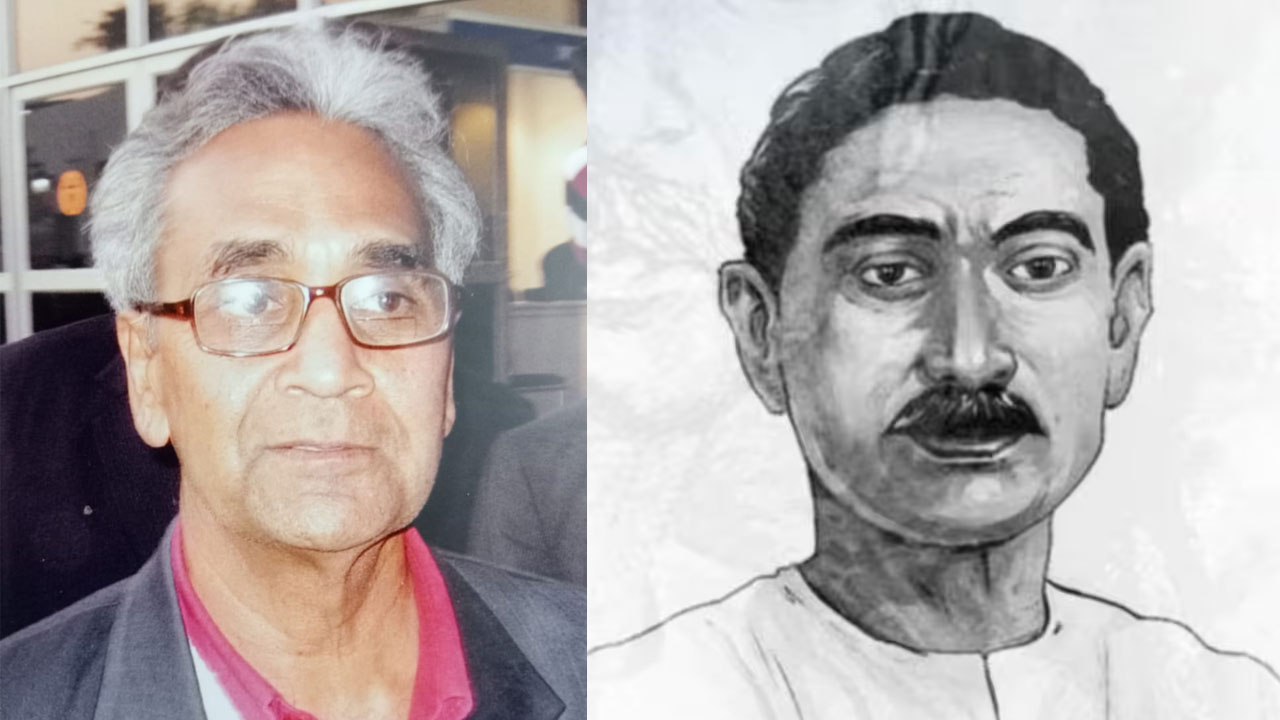

दलित-ओबीसी साहित्य में आप अछूतानंद के योगदान को कैसे देखेंगे?

आधुनिक युग के दलित साहित्य की बात करें तो स्वामी अछूतानंद और उनके साथी 1905 में ही अछूत साहित्य लिख रहे थे। आदि हिंदू धर्म का आंदोलन चला रहे थे। 1912 में भी उनकी कविताएं छपीं। इसका प्रमाण इलाहाबाद के मदन लाल एडवोकेट दे चुके हैं। मेरा स्वामी जी पर ‘सहारा हस्तक्षेप’ 1997 में और दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ 26 जनवरी, 1999 में ‘दलित साहित्य के आधारस्तंभ स्वामी अछूतानंद’ छप चुके हैं। तीन जनवरी, 2014 के दैनिक ‘अमर उजाला’ में मेरा एक आलेख ‘आधुनिक दलित साहित्य की एक शताब्दी’ शीर्षक से छपा है। यह स्वामी अछूतानंद और उनके समय की कविताओं को लेकर है। 2006-2009 के दौरान मैंने शिमला एडवांस स्टडीज में ‘दलित साहित्य का इतिहास’ लिखा है। मराठी में बाबासाहेब के कारण राजनीतिक आंदोलन तेज था, जबकि हिन्दी में स्वामी अछूतानंद स्वामी यह काम कर रहे थे। स्वामी जी ‘आदि हिन्दू’ अखबार और आंदोलन चला रहे थे। उस समय दलित और ओबीसी बंटे हुए नहीं थे। ललई सिंह यादव के साथ बहुत सारे यादव थे। ललईसिंह यादव और अछूतानंद वर्णभेदी हिंदुओं से अलग थे। उस समय बहुत सारे दलित और अति पिछड़ी जातियों के लोग लिख रहे थे। अछूतानंद ने करीब दो सौ सभा-सम्मलेन किए थे। आधुनिक दलित साहित्य की शुरुआत स्वामी अछूतानंद से ही हम मानते हैं। अछूतानंद अपने समय में प्रेमचंद, निराला का जवाब दे रहे थे और आज हमारे समय में जो कट्टर हिन्दू आए हैं हम उनको जवाब दे रहे हैं। अपनी पीढ़ी अपने समय में बात करती है। लेकिन बाद में ओबीसी की अपनी अस्मिता नहीं बन पायी, क्योंकि शायद उनको कभी इसकी चाह ही नहीं थी। ओबीसी के लोग अपनी स्वतंत्र पहचान से डरते रहे। संभवत: इसका कारण यह भी रहा हो कि उन्होंने अछूतपन का

अनुभव नहीं किया था।

बहुजन साहित्य की आवश्यकता है, आप इस चीज को मानते हैं?

हिंदी दलित साहित्य में बहुजन विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। हजारों वर्षों के आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण के बाद, भारतीय संविधान के अंतर्गत दलित, ओबीसी और आदिवासी बंधुओं ने समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त किए हैं। साथ ही कुछ विशेष अधिकार भी। अब इसे अलग करने की बजाय एकत्र करने की बात होनी चाहिए। अगर सभी शोषित वर्ग के साहित्यकार एक छतरी के नीचे आकर काम करते हैं तो यह दलित साहित्य का आदर्शवाद होगा। साहित्य के नामकरण पर बहस चलनी चाहिए। वैसे बहुजन शब्द की सार्थकता व्यापक है। इसमें सभी आ जाते हैं। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि भविष्य में अपना स्थान सुरक्षित करना है। इसलिए सभी भेदभावों को भूलकर बहुजन अवधारणा को मजबूत करें।

आपकी आत्मकथा ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’ में ओबीसी पात्रों की बड़ी सकारात्मक भूमिका मिलती है। यहां तक कि स्कूल ले जाने वाले शिक्षक प्रेमपाल सिंह यादव, अनौखिया यादव आदि का विस्तार से वर्णन आता है। तो क्या नहीं मानेंगे कि ओबीसी-दलित बहुत समीप हैं?

बिलकुल समीप हैं। यह आत्मकथा में आप देख ही रहे हैं। आत्मकथा ओबीसी भी लिखेंगे, द्विज लेखक भी लिखेंगे। पठनीयता, नवीनता होती है तो सबका साहित्य पढ़ा जाता है। पाठक किसी पर कृपा करके किताब नहीं खरीदता न प्रकाशक पूंजी निवेश बिना मांग को ध्यान में रखे करता है। आत्मकथाओं के मार्फ त सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो भी पीछे हटे हैं। आत्मकथा में कारण बता रहे हैं तो उन्हें देखना होगा। साहित्य में प्रेरकशक्ति होनी चाहिए जो अंधेरे से उजाले की ओर, गुलामी, गैर बराबरी से आजादी और बराबरी की ओर ले जाए। किसी भी अच्छे साहित्य में श्रेणी विचार किए बगैर उसे किसी भी वर्ण/वर्ग का व्यक्ति पढ़े और कहे कि पढऩा सार्थक रहा,समय और पैसा बर्बाद नहीं हुआ। मेरी अकेली आत्मकथा नहीं है, जूठन, मुर्दहिया, अपने-अपने पिंजरे, ‘मेरी पत्नी और भेडिय़ा’ आदि अनेक आत्मकथाएं सामाजिक सच को लेकर आई हैं।

जहां तक सामाजिक बदलाव में साहित्य की बड़ी भूमिका की अपेक्षा है तो आप दलित, आदिवासी, ओबीसी साहित्य का एक संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं। तब वे साहित्य के नाम पर सरकारी, गैर सरकारी पुरस्कारों की बंदरबांट रोक सकते हैं। साहित्यिक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण करा सकते हैं। सन् 1947 से अब तक के बैकलॉग का हिसाब ले सकते हैं। यह सब करते हैं तो समझो हम फुले-आम्बेडकर के वारिस हैं। दलित-पिछड़ों की राजनीति से दलित-ओबीसी लेखक सीख ले सकते हैं और उनकी राजनीतिक अकुशलता से तौबा भी कर सकते हैं। मतलब सब जानते हैं सपा, बसपा मिल जाएं तो केन्द्र में भी राज कर सकते हैं और नहीं मिलेंगे तो राज्य में भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकेंगे। साहित्यकारों कोदूरदृष्टा और रचनात्मक भूमिकाएं निभानी चाहिए।

(फारवर्ड प्रेस, बहुजन साहित्य वार्षिक, मई 2014 अंक में प्रकाशित)

बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए फॉरवर्ड प्रेस की किताब बहुजन साहित्य की प्रस्तावना, देखें। यह हिंदी के अतरिक्त अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। प्रकाशक, द मार्जिनलाइज्ड, दिल्ली, फ़ोन : +919968527911

ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon और Flipkartपर उपलब्ध हैं।