मुझे लगता है कि ओबीसी साहित्य ठीक वैसा ही साहित्य होगा जैसा कि मौजूदा दलित साहित्य है, इसका कारण है कि उपेक्षा की सामूहिक अभिव्यक्ति के कुछ अव्यक्त सवाल हैं। क्योंकि उनके जवाब तलाशे जाने की जरूरत अभी शेष है, शायद इसलिए ही ओबीसी साहित्य की जरूरत महसूस हो रही है। दलित साहित्य के उभरने के भी यही कारण थे। दलित साहित्य में दलन और दमन की अछूती अभिव्यक्ति थी, और है। ओबीसी साहित्य के रूप में समाज के पिछड़े हुए तबके का स्वर साहित्य में सुनाई देगा, ऐसी संभावना है।

गौरलतब है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग और ओबीसी वर्ग को मिलाकर पिछ्ड़ों का एक समुच्चय बनता है। लेकिन ओबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा इस सत्य को मानने को तैयार नहीं है। दरअसल ओबीसी वर्ग अपने आप को ब्राह्मणों का किसी हद तक विरोधी तो मानता है, और साथ ही क्षत्रिय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करता है। हालांकि उनकी यह कोशिश अभी तक नकारी ही जाती रही है, फिर भी ओबीसी का एक हिस्सा है जो एक शाखा के रूप में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से खुद को भिन्न मानता आया है, क्योंकि इस वर्ग को कुछ हद तक सामाजिक सम्मान हमेशा से ही प्राप्त रहा है। क्योंकि इस वर्ग को कुछ हद तक सामाजिक सम्मान हमेशा से ही प्राप्त रहा है। शोषक वर्ग ने ओबीसी वर्ग को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल भर किया है। असल में ये वर्ग इसी ब्राह्मणवादी फरेब का शिकार होता आ रहा है। फलत: अपनी उपेक्षा के बावजूद समाज का अन्य पिछड़ा वर्ग मानसिक रूप से अपने आप को चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा मानने लगा। वस्तुतः ब्राह्मणवादी वर्ग की नजर में इस वर्ग की सामाजिक अवस्था में ऐसा कोई स्थाई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बल्कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने इनके बल का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ जमकर प्रयोग किया। यहाँ यह उल्लेख करना भी अव्यावहारिक नहीं है कि संविधान में समाज की दलित और जनजातियों को अनुसूचित कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछ्ड़े वर्ग की बहुत सी ऐसी जातियां पिछडों में शामिल होने से रह गई थी, जिन्हें स्पेशल कंस्टीटयूशनल ट्रीटमेंट मिलना था लेकिन किसी कारण से नहीं मिल पाया था, उनकी जो सूची तैयार हुई, उसमें शामिल जातियों को ही अन्य पिछडा वर्ग यानी ओबीसी कहा गया है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछडेपन की जो शर्त अनुसूचित जाति व जनजाति पर लागू होती है, उनसे अन्य पिछडा वर्ग इसलिए भी भिन्न था क्योंकि अन्य पिछडा वर्ग वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण यानी शूद्र है, परंतु इन्हें सार्वजनिक रूप पर अछूत न माने जाने के कारण घृणा के बर्ताव का शिकार नहीं होना पड़ा था, जबकि एससी व एसटी वर्ण व्यवस्था से बाहर होने के कारण अवर्ण है इसलिए उन्हें अछूता माना गया तथा उनसे घृणा बरती गई। यह घृणा हिन्दू की मुस्लिम से और मुस्लिम की हिंदू से जो घृणा है, की तरह की ही है, लेकिन है काफी भयंकर। इसलिए ओबीसी के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास का वैसा विरोध मौजूद नहीं जैसा कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के साथ था। इसके अलावा आदिवासी (एसटी) निपट उपेक्षा का शिकार बनकर रह गए। हालांकि ऐतिहासिक रूप से एससी, एसटी व ओबीसी, आबादी का वह हिस्सा है जो गुप्तकालीन राजाओं के समय और उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव में, शहर के टूटने के साथ, ब्राह्मणीय कर्मकांड न कर पाने के कारण हुए राजनैतिक अत्यचारों के कारण छितरा गये थे। छितरा जाने के कारण जीवन की दयनीय दशा में जिन लोगों ने ब्राह्मणों के समक्ष समर्पण कर समझौता किया वह उतनी ही उंचे स्थान पर जाति व्यवस्था में अपनी जगह निश्चित कर पाए और उसी स्तर का आर्थिक लाभ भी अर्जित कर पाए। दूसरे शब्दों में एक जाति से दूसरी जाति की तुलनात्मक संसाधनविहीनता इस बात पर निर्भर हुई कि छितराये हुए लोगों के किस समूह ने श्रमण संस्कृति को किस स्तर तक छोड़कर ब्राह्मण संस्कृति को किस स्तर तक जाकर स्वीकार किया था। ओबीसी ने श्रमण संस्कृति का पूरी तरह त्याग नहीं किया था और न ही पूरी तरह से ब्राह्मण संस्कृति को अपनाया था, यह बात अभी तक ओबीसी समाज में मौजूद है। लेकिन शूद्र और अछूतों से शिक्षा का अधिकार छीने जाने के कारण उनके पुरखे अपनी संस्कृति को संजोकर नहीं रख पाये, भले ही रीति-रिवाजों में श्रमण संस्कृति की झलक है, लेकिन ये समूह अपनी जड़ों को भूल गये। वे लोग जो आधे श्रमण बचे रहे और आधे ब्राह्मण हो गये। वे लोग ही शूद्र हुए और आजकल ओबीसी कहे जाते हैं।

गौरलतब है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग और ओबीसी वर्ग को मिलाकर पिछ्ड़ों का एक समुच्चय बनता है। लेकिन ओबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा इस सत्य को मानने को तैयार नहीं है। दरअसल ओबीसी वर्ग अपने आप को ब्राह्मणों का किसी हद तक विरोधी तो मानता है, और साथ ही क्षत्रिय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करता है। हालांकि उनकी यह कोशिश अभी तक नकारी ही जाती रही है, फिर भी ओबीसी का एक हिस्सा है जो एक शाखा के रूप में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से खुद को भिन्न मानता आया है, क्योंकि इस वर्ग को कुछ हद तक सामाजिक सम्मान हमेशा से ही प्राप्त रहा है। क्योंकि इस वर्ग को कुछ हद तक सामाजिक सम्मान हमेशा से ही प्राप्त रहा है। शोषक वर्ग ने ओबीसी वर्ग को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल भर किया है। असल में ये वर्ग इसी ब्राह्मणवादी फरेब का शिकार होता आ रहा है। फलत: अपनी उपेक्षा के बावजूद समाज का अन्य पिछड़ा वर्ग मानसिक रूप से अपने आप को चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा मानने लगा। वस्तुतः ब्राह्मणवादी वर्ग की नजर में इस वर्ग की सामाजिक अवस्था में ऐसा कोई स्थाई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बल्कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने इनके बल का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ जमकर प्रयोग किया। यहाँ यह उल्लेख करना भी अव्यावहारिक नहीं है कि संविधान में समाज की दलित और जनजातियों को अनुसूचित कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछ्ड़े वर्ग की बहुत सी ऐसी जातियां पिछडों में शामिल होने से रह गई थी, जिन्हें स्पेशल कंस्टीटयूशनल ट्रीटमेंट मिलना था लेकिन किसी कारण से नहीं मिल पाया था, उनकी जो सूची तैयार हुई, उसमें शामिल जातियों को ही अन्य पिछडा वर्ग यानी ओबीसी कहा गया है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछडेपन की जो शर्त अनुसूचित जाति व जनजाति पर लागू होती है, उनसे अन्य पिछडा वर्ग इसलिए भी भिन्न था क्योंकि अन्य पिछडा वर्ग वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण यानी शूद्र है, परंतु इन्हें सार्वजनिक रूप पर अछूत न माने जाने के कारण घृणा के बर्ताव का शिकार नहीं होना पड़ा था, जबकि एससी व एसटी वर्ण व्यवस्था से बाहर होने के कारण अवर्ण है इसलिए उन्हें अछूता माना गया तथा उनसे घृणा बरती गई। यह घृणा हिन्दू की मुस्लिम से और मुस्लिम की हिंदू से जो घृणा है, की तरह की ही है, लेकिन है काफी भयंकर। इसलिए ओबीसी के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास का वैसा विरोध मौजूद नहीं जैसा कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के साथ था। इसके अलावा आदिवासी (एसटी) निपट उपेक्षा का शिकार बनकर रह गए। हालांकि ऐतिहासिक रूप से एससी, एसटी व ओबीसी, आबादी का वह हिस्सा है जो गुप्तकालीन राजाओं के समय और उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव में, शहर के टूटने के साथ, ब्राह्मणीय कर्मकांड न कर पाने के कारण हुए राजनैतिक अत्यचारों के कारण छितरा गये थे। छितरा जाने के कारण जीवन की दयनीय दशा में जिन लोगों ने ब्राह्मणों के समक्ष समर्पण कर समझौता किया वह उतनी ही उंचे स्थान पर जाति व्यवस्था में अपनी जगह निश्चित कर पाए और उसी स्तर का आर्थिक लाभ भी अर्जित कर पाए। दूसरे शब्दों में एक जाति से दूसरी जाति की तुलनात्मक संसाधनविहीनता इस बात पर निर्भर हुई कि छितराये हुए लोगों के किस समूह ने श्रमण संस्कृति को किस स्तर तक छोड़कर ब्राह्मण संस्कृति को किस स्तर तक जाकर स्वीकार किया था। ओबीसी ने श्रमण संस्कृति का पूरी तरह त्याग नहीं किया था और न ही पूरी तरह से ब्राह्मण संस्कृति को अपनाया था, यह बात अभी तक ओबीसी समाज में मौजूद है। लेकिन शूद्र और अछूतों से शिक्षा का अधिकार छीने जाने के कारण उनके पुरखे अपनी संस्कृति को संजोकर नहीं रख पाये, भले ही रीति-रिवाजों में श्रमण संस्कृति की झलक है, लेकिन ये समूह अपनी जड़ों को भूल गये। वे लोग जो आधे श्रमण बचे रहे और आधे ब्राह्मण हो गये। वे लोग ही शूद्र हुए और आजकल ओबीसी कहे जाते हैं।

यूं कहने को तो हम पिछड़ों में कई बड़े लेखकों के नाम गिना सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में उनका साहित्य सही रूप में ओबीसी की मूल समस्याओं को उठाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, और इसी वजह से ओबीसी समाज का साहित्यिक स्वर नहीं बन पाया। यह सवाल ओबीसी की चेतना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि ओबीसी की अव्यक्त सामाजिक भावनाओं का अभिव्यक्त रूप साहित्य में आता है तो हम उस वस्तुगत स्थिति से परिचित हो पायेंगे, जिससे अभी तक हमारा सही में वास्ता नहीं पड़ा है, और जो एक बड़े ओबीसी वर्ग की हिकमत है, जिन्हें इस्तेमाल तक सीमित मानकर उनके साथ सवर्ण समाज ने अपने संबंध बनाए हैं, किसी भी रूप में अग्रज समाज की भावनात्मक चिंताएं उनके साथ अभी तक नहीं जुड़ी हैं। कई कथा कहानियों का हिस्सा ओबीसी बना तो है लेकिन ओबीसी की आह उसमें नहीं सुनाई दी है। ऐसा नहीं है कि कुम्हार की आवाज कल से ही ओबीसी साहित्य में सुनाई देगी और ऐसा भी नहीं है कि कुम्हार जैसी आवाज दलित साहित्य से निष्कासित है। दलित साहित्य को भी महार, चमार और भंगियों के बीच से गुजरकर कंजरों तक पहुंचने में समय लगा है, इसी तरह ओबीसी साहित्य में जो जातियां शामिल होंगी, उनके बीच काफी लंबे-लंबे फासले हैं, ये फासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीति सभी स्तर पर हैं। अछूत जातियों में ये फासले न के बराबर थे। आदिवासी साहित्य के नाम पर एक दो आदिवासी जातियां प्रतिनिधि बन गई हैं बाकी पूरा पूर्वोत्तर और पूरा दक्षिण भारत इस विमर्श में कहीं खडा दिखाई नहीं पड़ता, इक्का दुक्का नाम गिनाने से काम नहीं चलता है। ओबीसी जातियों को परस्पर एकता में गूथने वाला विचार यह है कि यद्यपि ओबीसी जातियों को नकारा गया है, तथापित वे नकार के विरुद्ध प्रबल स्वर बनकर योग्य साहित्य लिख अपने नकार को ध्वंश नहीं कर सके हैं। जिसकी महत्ती आवश्यकता है। माना दलित साहित्य के विमर्श में ओबीसी को बहुत ही सीमित जगह मिली है। यह सही है कि जो जगह दलित साहित्य में अभी तक उपलब्ध हुई है, वह बिल्कुल अपर्याप्त रही है। दलित साहित्य से इससे ज्यादा जगह देने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि दलित साहित्य की मानक व्यवस्था विशेष प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर चली है ताकि किसी बहाने दलित साहित्य में ब्राह्मणी वायरस प्रवेश न कर पाये। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है इसलिए ओबीसी के बिना भारतीय साहित्य की हर परिभाषा अधूरी ही रहेगी।

इसे भी पढ़ें : ओबीसी साहित्य पर क्यों होने लगा टकराव?

ओबीसी की अवधारणा किस प्रकार तय होगी यह बड़ा जटील सवाल बनेगा। ओबीसी साहित्य पौराणिक मिथकों के यथार्थ को जीवंतता देने की कोशिश करेगा। यह एक अंदेशा है जो अभी मौजूद है। ऐसा काम ओबीसी में शामिल निम्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर की जातियां नहीं करेंगी बल्कि उच्च सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर रखने वाली जातियां करेंगी। जैसे कृष्ण से मुक्त होना यादवों के लिये मुश्किल होगा। यादव ओबीसी साहित्य में सबसे सक्रिय जाति होगी इसलिए हमें कई बार यह महसूस होगा कि हम ओबीसी नहीं यादव साहित्य पढ़ रहे हैं। पौराणिक साहित्य के मिथकों को छोडे बिना और श्रमण संस्कृति की अवधारणाओं से साक्षात्कार किये बिना कुछ भी सार्थक हासिल होना मुश्किल है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ओबीसी साहित्य ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए ओबीसी साहित्यकारों के समक्ष पहली चुनौती यह होगी कि उन्हें श्रमण दर्शन के अनुरूप चलना पड़ेगा। हालांकि शुरुआती दलित साहित्य पर भी ऐसा ही आरोप लग सकता है कि वह महार साहित्य था पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि महार की अभिव्यक्ति अछूत संवेदनाओं और दर्द को अभिव्यक्त कर रही थी, जिसमें दिशाबोध पूरी से तयशुदा था, इसका कारण था कि वहां बाबा साहब आंबेडकर प्रकाश स्तम्भ की भांति मौजूद थे। दलित साहित्य ने साहित्य लेखन से पहले अपने लिए दर्शन को निश्चित करना जरूरी समझा। यह इसलिए जरूरी समझा गया कि दलित जिस सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे वह दर्शन की सुस्पष्ट व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। दलितों ने दर्शन के लिए बुद्ध को चुना, कुछ संतों को चुना और जोतिबा फुले को चुना। कई सारे ओबीसी विचारक दलित वैचारिकी की केन्द्र में हैं। यदि ओबीसी साहित्य पेरियार और फुले केन्द्रित वैचारिकी को अपनाता है तो वह डा. अम्बेडकर की मुहिम का एक हिस्सा बन सकेगा अन्यथा वह पौराणिक मिथकीय जंजाल का शिकार बनकर ब्राह्मणी निष्ठा में लिप्त होकर रह जायेगा जैसे कुषाण राजा कनिष्क हुआ था।

ओबीसी साहित्य लेखन की मुहिम चलाने से पहले ओबीसी साहित्य का दर्शन निश्चित हो जाना चाहिए। यदि ओबीसी साहित्य का लक्ष्य केवल साहित्य की दुनिया में अपनी वर्गीय उपेक्षा को भागीदारी की मांग के साथ अपनी निश्चित भूमिका तय करना है तो बिना दर्शन को निश्चित किये कुछ होने वाला नहीं है। दर्शन के बिना कुल जमा हासिल यानी मंजिल का पता नहीं होगा तो राह का पता नहीं होगा जब राह का पता नहीं होगा तो यह काफिला जाएगा कहां, यह पता नहीं होगा यानी लक्ष्य निश्चित न हो पाने से काफिले के भटकने के चिंता अभी ही कर लेनी चाहिए। यात्रा की शुरुआत नक्शे के साथ होनी चाहिए।

ओबीसी साहित्य की वैचारिकी और दार्शनिक जरूरतें बिल्कुल दलित साहित्य जैसी ही हैं क्योंकि अभी तक ओबीसी साहित्य के रूप में जिन महापुरुषों को आगे किया गया है, सिवाय पौराणिक मिथकों को छोड़कर, बाकी सभी दलित दर्शन और वैचारिकी के सिरमौर पहले से ही हैं। दार्शनिक परम्परा के रूप में श्रमण परम्परा को पहचाना जा चुका है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। इस तरह से यह संभवना है कि यदि भविष्य में दलित साहित्य, मूल निवासी साहित्य, आदिवासी साहित्य और ओबीसी साहित्य किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित होने की स्थिति में आ जाते हैं तो इनकी यह व्यापक साहित्यिक सक्रियता होगी जिस पर भारत का बहुजन साहित्य का विशाल स्मारक बनना तय है।

इसे भी पढ़ें : बहुजन साहित्य की रूपरेखा

यदि मुझसे पूछा जाए कि साहित्य क्या होता है तो बिना किसी संदेह के मेरा कहना होगा कि सामाजिक समस्याओं का दार्शनिक समाधान ही साहित्य है। साहित्य दार्शनिक उपचार है इसलिए उपचार की पद्धति की पहचान नामकरण की मुश्किल को आसान कर सकती है। ओबीसी साहित्य या पिछड़ा साहित्य? नाम शुरुआत में ही तय हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ा काम हो जाने पर नाम को बदलना मुश्किल हो जाता है। श्रमशील जातियों की आवाज के रूप में ओबीसी साहित्य को रेखांकित किया जा रहा है इसलिए इसका नाम श्रमण साहित्य भी हो सकता है। लेकिन किसी भी रूप में फुलेवादी साहित्य या पेरियारवादी साहित्य जैसे नाम ओबीसी साहित्य के लिए नहीं होना चाहिए। यह पूरे भारत के हित में खतरनाक होगा क्योंकि इससे नायकवाद पुख्ता होगा और इसके बाद एक अलग प्रकार की सम्प्रदायिकता पनपेगी जिसका खतरनाक पक्ष यह होगा कि हमारे नायक जिस प्रकार की सम्प्रदायविहीन एकल भारत की संकल्पना को साकार करना चाहते थे उसके रास्ते में ये नामकरण और इससे उपजी स्थिति सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आ खड़ी होगी। इस मुश्किल को अभी से टाल देना चाहिए। मैं आंबेडकरवादी साहित्य के रूप में साहित्य के नामकरण के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि बाबा साहब डा. आंबेडकर जिस नायक पूजा के खिलाफ थे, ये नामकरण उसी के पक्ष में जाता है। नामकरण या तो प्रवृति के आधार पर तय हो या लक्ष्य के आधार पर तय होना चाहिए। साहित्य लेखन ठीक वैसा ही काम है जैसे मिट्टी से कुम्हार चाक पर बर्तनों को आकार देता है और बर्तन का आकार किसी निश्चित लक्ष्य की पूर्ति से प्रेरित होता है। साहित्य लेखन भी समाज को आकार देने जैसा ही काम है, समय के साथ प्रवृति बदल सकती है, साधन बदल सकते हैं लेकिन निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की प्रेरणा में परिवर्तन नहीं आ सकता है। साहित्य लेखन की भूमिका में लक्ष्य बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दलित साहित्य ने श्रमण दर्शन के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन को अपना लक्ष्य बनाया है। क्या ओबीसी साहित्य भी श्रमण दर्शन के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन को अपना लक्ष्य बनाएगा। दलित साहित्यकारों ने गलती की है कि उन्होंने प्रवृति के अनुरूप साहित्य का नामकरण किया है, अब इससे बड़े साहित्यकारों के एक वर्ग का मोह हो गया है, उन्हें लगने लगा है कि बड़ी मेहनत से यह नाम कमाया है, कहीं ये कमाई बर्बाद न हो जाए। यह डर साहित्य के नामकरण पर विचार करने से रोकता है। लेकिन यह नामकरण उस दौर की चीज है जब दलित साहित्यकारों को इतिहास, दर्शन और संस्कृति का कम ज्ञान था लेकिन आज इतिहास, दर्शन और संस्कृति का जो ज्ञान है, वह एक पुख्ता परम्परा में इस नामकरण को अनुचित समझता है। कोई व्यक्ति या सामाजिक समूह यदि भूख से पीडि़त है तो उसे भूखा व्यक्ति या समाज केवल उतने भर समय तक ही कहा जा सकता है जब तक वह भूख से पीडि़त है। किसी को दलित तभी तक कहा जा सकता है जब तक वह दलित है, किसी को पिछडा वही तक कहा जा सकता है जहां तक वह पिछडा है, लेकिन साहित्य न तो दलित है और न ही पिछडा है और न ही गांधीवादी, मार्क्सवादी या आंबेडकरवादी क्योंकि साहित्य बीमारी या चिकित्सक का प्रतिनिधि नहीं है बल्कि उपचार का प्रतिनिधि है।

हालात जो हैं, उसके मद्देनजर दलित साहित्य का नाम नहीं बदलेगा, और आदिवासी साहित्य भी अपनी यथास्थिति को बनाए रखेगा और इस बीच ओबीसी के नाम से ओबीसी साहित्य ही सर्वस्वीकृत होकर सामने आएगा क्योंकि यह शब्द सर्वज्ञात है इसलिए इसको न समझाने की जरूरत होगी, न ही कोई व्याख्या करने की जरूरत होगी लेकिन इन तीनों विमर्श में जो दार्शनिक एकता दिखाई देती है वह भविष्य के बहुजन साहित्य का ही रूप ले लेगी, ऐसी कामना की जा सकती है।

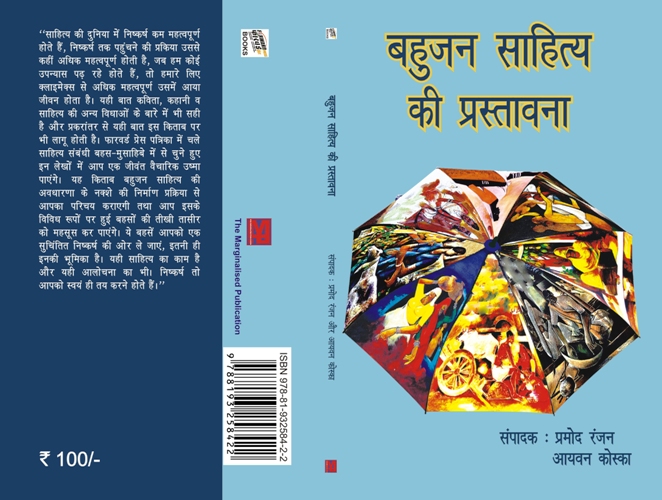

प्रमोद रंजन द्वारा संपादित किताब ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ किताब मंगवाने के लिए संपर्क करें: ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं।