फुले जयंती : 11 अप्रैल

आम्बेडकर जयंती : 14 अप्रैल

इन दिनों भारत की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर जब भी चर्चा होती है, तब वह या तो साम्प्रदायिकता के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है या ‘नीची जातियों’- दलित व ओबीसी-की तेज होती आवाज के आसपास। बहुत कम लोग बहुजन के सिद्वांतों और उनके आदर्शों को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे यह समझ सकें कि दरअसल, जाति की चुनौती, भारत की हमारी अवधारणा की पुनव्र्याख्या की चुनौती है। यहां मुद्दा केवल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या क्या छोटी पार्टियां निर्णयात्मक भूमिका अदा करेंगी या मायावती किस तरह की व्यक्ति हैं या ‘दलित प्रधानमंत्री’ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि। प्रश्न यह है कि भारत की बहुसंख्यक जनता, स्वयं को और अपने देश के भविष्य को किस स्वरूप में देखती है, उस भविष्य को कैसे हासिल करने का इरादा रखती है और अपने विचारों व कार्यक्रमों के जरिए, राजनेताओं पर कैसे यह दबाव बनाती है कि वे उसके सपनों, उसकी सोच को पूरा करें।

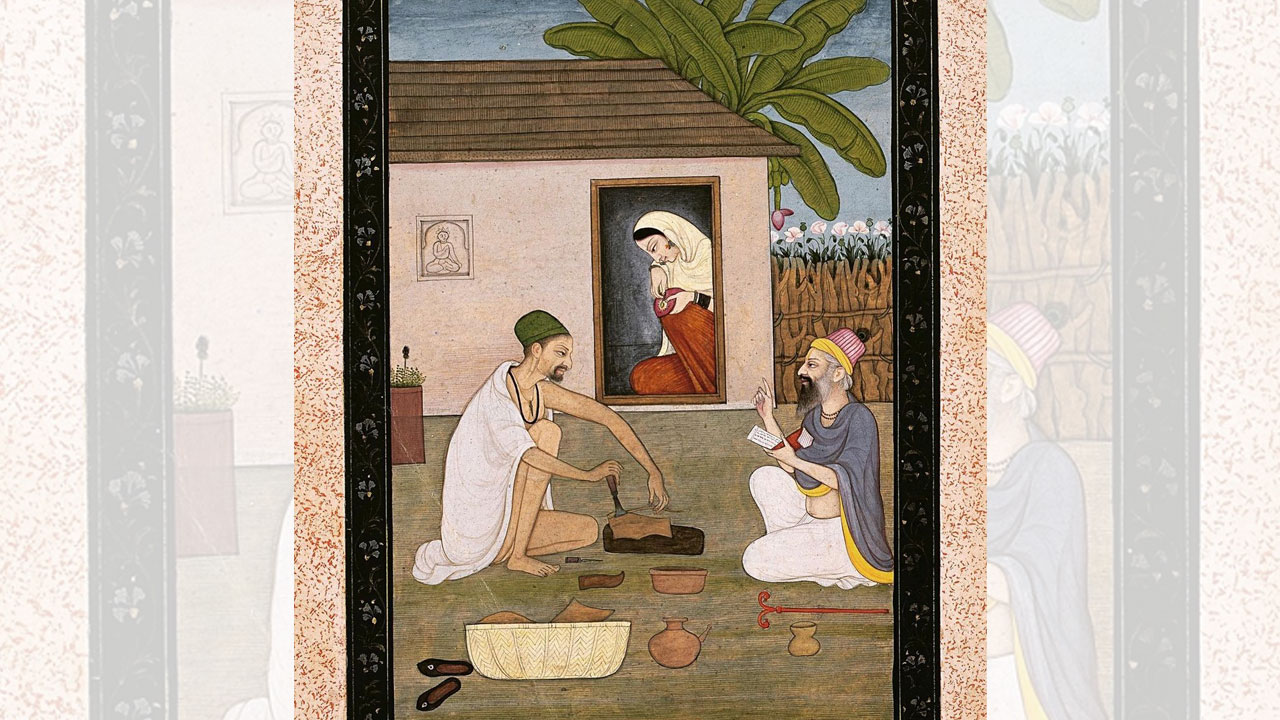

बहुजन की दृष्टि का भारत ही असली भारत है। यह परंपरा गौतम बुद्ध व श्रमणिक परंपरा के अन्य व्यक्तित्वों से शुरू हुई, हालाकि हम यह तर्क भी दे सकते हैं कि इसकी शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हुई थी। इसे आगे बढऩे की प्रेरणा मिली यहूदियों और ईसाईयों के भारत में लगभग दो हजार साल पूर्व प्रवेश से और आठवीं सदी के बाद से, इस्लाम से। ‘भक्ति आंदोलन’, विशेषकर क्रांतिकारी भक्तों जैसे नामदेव, कबीर, रविदास, तुकाराम और दक्षिण के सिद्ध और वीर शैवों ने उसे नई ताकत दी। वह और उच्च स्तर पर पहुंची जोतिबा फुले के साथ और इसका उत्कर्ष था डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर का उदय। यह परंपरा आजतक उस बिन्दु से ऊपर नहीं जा सकी है।

बहुजन की दृष्टि का भारत ही असली भारत है। यह परंपरा गौतम बुद्ध व श्रमणिक परंपरा के अन्य व्यक्तित्वों से शुरू हुई, हालाकि हम यह तर्क भी दे सकते हैं कि इसकी शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हुई थी। इसे आगे बढऩे की प्रेरणा मिली यहूदियों और ईसाईयों के भारत में लगभग दो हजार साल पूर्व प्रवेश से और आठवीं सदी के बाद से, इस्लाम से। ‘भक्ति आंदोलन’, विशेषकर क्रांतिकारी भक्तों जैसे नामदेव, कबीर, रविदास, तुकाराम और दक्षिण के सिद्ध और वीर शैवों ने उसे नई ताकत दी। वह और उच्च स्तर पर पहुंची जोतिबा फुले के साथ और इसका उत्कर्ष था डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर का उदय। यह परंपरा आजतक उस बिन्दु से ऊपर नहीं जा सकी है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस काल के अन्य व्यक्तियों के योगदान को अनदेखा कर रहे हैं चाहे वे जोथीदास हों, पेरियार हों, स्वामी अछूतानंद हों, मंगूराम हों, चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ हों या उत्तरी और पूर्वी भारत की अन्य विभूतियां, जिनमें पंडित रमाबाई और कई ऐसी नेत्रियां शामिल हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। परंतु यह वह समय है जब हम फुले और आम्बेडकर के योगदान को याद करते हैं और उनकी स्मृति को ताजा करते हैं।

संसद में महिलाओं संबंधी विधेयक, जो पहली बार में पारित नहीं हो सका, को प्रस्तुत करते हुए डॉ. आम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि ‘अगर हम वर्गों और लिंगों के बीच की असमानता, जो कि हिन्दू समाज की आत्मा है, को वैसा का वैसा रहने देंगे और आर्थिक मुद्दों पर कानून बनाते जाएंगे तो इससे हमारा संविधान एक मजाक बन जाएगा। यह गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा होगा।’ (आम्बेडकर, 1995, ग्रंथ 14, भाग-1, 1325)। यहां आम्बेडकर, ‘वर्ग’ को उसी अर्थ में प्रयुक्त कर रहे थे जिस अर्थ में ब्रिटिश करते थे। जब ब्रिटिश ‘दमित वर्ग’ कहते थे तो उनका अर्थ होता था दमित जातियां। उसी तरह, जैसे आज ओबीसी का अर्थ है ‘अन्य पिछड़ी जातियां’ ना कि मार्क्सवादी अर्थ में कोई ‘वर्ग’। यह आम्बेडकर ने जो कुछ कहा उससे साफ है।

‘गोबर के ढेर पर महल बनाना’ एक चुभता हुआ वाक्य है और जब आम्बेडकर ‘हिन्दू समाज की आत्मा’ की बात करते हैं तो वे इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि गोबर का ढेर कहां है और यह कि नैतिक और धार्मिक मलबे को हटाया जाना कितना आवश्यक है। आम्बेडकर हिन्दू धर्म के पालन को चुनौती नहीं दे रहे थे। वे उसके आदर्शों, उसकी नैतिकता को चुनौती दे रहे थे। वे उस धर्म की नैतिकता को चुनौती दे रहे थे, जो हजारों साल लंबी प्रक्रिया से गुजरकर ब्राहमणवाद में से उभरा है। यह प्रक्रिया साम्राज्यवादी काल में अपने चरम पर पहुंची। आम्बेडकर का राजनीतिक और बौद्धिक हमला केवल सावरकर के ‘हिन्दुत्व’ तक सीमित नहीं था बल्कि गांधी और यहां तक कि नेहरु के विरुद्ध भी था, क्योंकि नेहरु भी कुछ हद तक पारंपरिक ब्राहमणवादी हिन्दू धर्म के ‘नर्म’ समर्थक थे। (एलायसिय ए, नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया)।

यही बात फुले ने अधिक कड़े शब्दों में अपनी आखिरी पुस्तक ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ पुस्तक में कही थी।

‘आर्यों के झूठे, आत्मकेन्द्रित धर्म के कारण, धूर्त आर्यभट्ट ब्राहमण अज्ञानी शूद्रों को अपने से नीचा समझते हैं, अज्ञानी शूद्र, अज्ञानी महारों को अपने से नीचा समझते हैं, अज्ञानी महार अज्ञानी मांगों को अपने से नीचा समझते हैं…चूंकि इन सबके बीच विवाह और सामाजिक संबंधों का निषेध है इसलिए उनकी प्रथाएं, खानपान और कर्मकाण्ड एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इस तरह के 18 अलग-अलग दानों वाला यह अनाज, भला एकीकृत राष्ट्र कैसे बन सकता है?’ (फुले, 1988, 494)।

यहां प्रश्न केवल आर्थिक और सामाजिक विभेद का नहीं था। यहां प्रश्न यह था कि हर समूह अपने से निचले समूह को अज्ञानी और हीन मानता था और उसे अपमानित करता था। फुले और उनके साथियों और उनके बाद पेरियार व आम्बेडकर ने ब्राहमणवाद द्वारा निर्मित इस दरार और अपमान का अनुभव किया और यह महसूस किया कि प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय एकता के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है।

यहां प्रश्न केवल आर्थिक और सामाजिक विभेद का नहीं था। यहां प्रश्न यह था कि हर समूह अपने से निचले समूह को अज्ञानी और हीन मानता था और उसे अपमानित करता था। फुले और उनके साथियों और उनके बाद पेरियार व आम्बेडकर ने ब्राहमणवाद द्वारा निर्मित इस दरार और अपमान का अनुभव किया और यह महसूस किया कि प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय एकता के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है।

राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च जाति के नेतृत्व ने कभी उनके हिन्दू राष्ट्रवादी साथियों के दावों का खंडन नहीं किया। कई अर्थों में वे स्वयं भी हिन्दू राष्ट्रवादी थे। उनका मृदु भगवा, कहीं अधिक कट्टर हिन्दुत्व के विकास का आधार बना। यह गांधी के बारे में भी सही था। सावरकर ने पुण्यभूमि और पितृभूमि की पहचान के आधार पर हिन्दुत्व को परिभाषित किया व इस प्रकार हिन्दुत्व को भौगोलिक/राष्ट्रवादी नींव दी। परंतु जब गांधीजी ने धर्मपरिवर्तन का विरोध यह तर्क देते हुए किया कि हिन्दू धर्म ही जन्म से अछूतों का धर्म है और उन्हें इसे त्यागने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तब वे एक तरह से उसी तरह की परिभाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सच तो यह है कि गांधी ने सिख धर्म अपनाने का भी इतना कड़ा विरोध किया था जितना कि हिन्दू महासभा ने भी नहीं किया।

गांधी का ‘रामराज्य’, राम के साम्राज्य का ठहरा हुआ ग्राम-केन्द्रित, आदर्शवादी संस्करण था, जो अवतारी राम की कहानी के बहुत बड़े हिस्से को नजरंदाज करता था। परंतु दलित और अधिकांश बहुजन कभी उस शूद्र शंबूक को नहीं भूल सके जिसे ‘तपस्चर्या’ करने के अपराध में मौत के घाट उतार दिया गया था। राम के बारे में इसी सोच ने कट्टर हिन्दुत्वादी ‘रामराज्य’ की परिकल्पना की नींव रखी, जिसका अंत हुआ गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम से। मार्क्सवादी और नेहरुवादी समाजवादी, कट्टर ‘रामराज्य’ हिन्दुत्व का मुकाबला इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने आदर्शों और धार्मिक नैतिकता के स्तर पर उसका विरोध नहीं किया। उनका समाजवाद भी कभी न हासिल किया जा सकने वाला आदर्श था परंतु उन्होंने भारतीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण यथार्थों को नजरंदाज किया।

आज की जरूरत यह है कि हम भारत के दलित-बहुजन बुद्धिजीवियों और नेताओं के आदर्श को लेकर आगे बढें। रामराज्य और हिन्दू राष्ट्र का विकल्प हैं फुले का बलीराज, रविदास का बेगमपुरा, पेरियार का द्रविड़स्तान, तमिलनाडु के शाक्य बौद्धों का बुद्धिस्ट कामनवेल्थ और डॉ. आम्बेडकर का प्रबुद्ध भारत। ये वे आदर्श हैं, जिनका विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक नीतियों से युक्त ढांचा तब तैयार हुआ था जब ऊंची जातियों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ‘रामराज्य’ की ओर तक रहा था। इन लोगों की एक विशिष्ट दिशा में बढऩे की ललक थी। इसमें शहरों को प्राथमिकता दी गई थी (न कि गांवों के राष्ट्र को)। इसमें औद्योगिकरण और समृद्धि पर जोर था, जिससे शहरीकरण बढेगा और जाति-विरोधी समानता आएगी। आगे चलकर उन्होंने कई समाजवादी विचारों को अपनाया परंतु समाजवाद के कई पक्षों का विरोध भी किया।

गांधी और नेहरु का ‘साफ्ट हिन्दुत्व’ और ‘नर्म समाजवाद’ जो भारत की जाति के यथार्थ को नजरंदाज करता है, भारत को लंबे समय से परिभाषित कर रहा है। अब समय आ गया है कि दलित-बहुजन विकल्प को अपनाया जाए, एक नए भारत की कल्पना की जाए, ऐसे नए आदर्श गढे जाएं जो हमें वर्तमान के दलदल से संघर्ष कर बाहर निकलने की प्रेरणा दे सकें और रास्ता बता सकें।

(फारवर्ड प्रेस के अप्रैल 2014 अंक में पुर्नप्रकाशित , यह लेख सबसे पहले फारवर्ड प्रेस के मई 2009 के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था।)

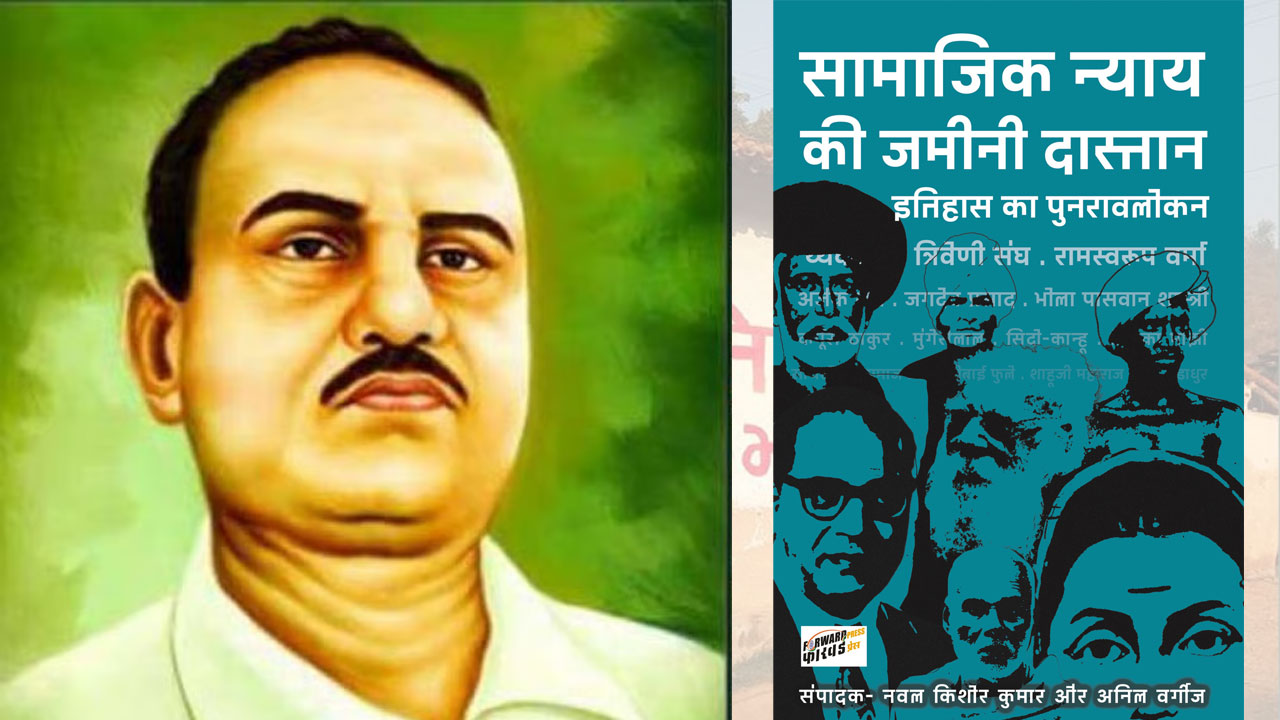

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in