जन-विकल्प

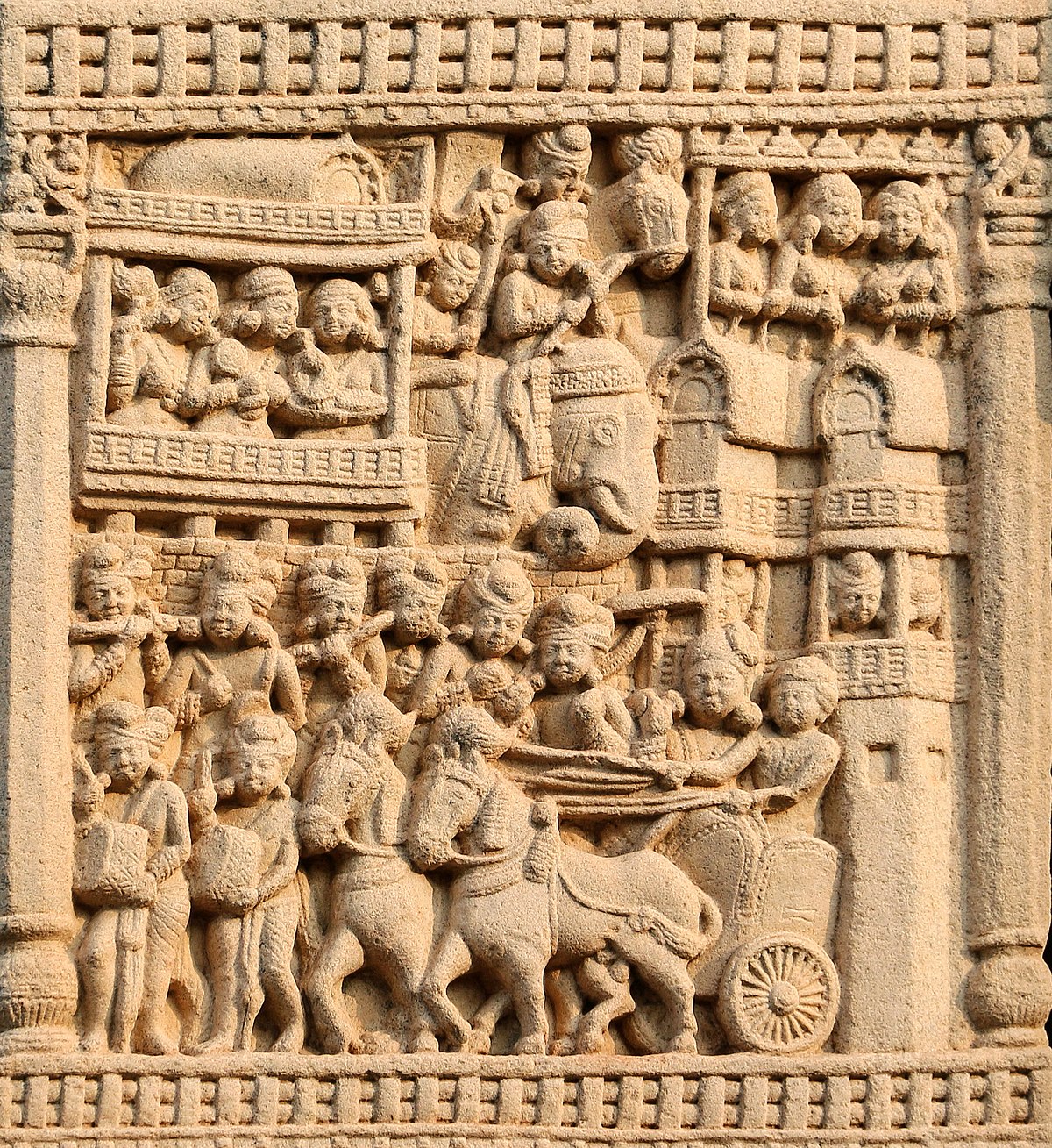

बुद्ध का समय न केवल वैचारिक रस्साकशी का समय था, बल्कि राजनैतिक रूप से भी उस समय नयी प्रवृत्तियां उभर रही थीं। जनजातीय सामाजिक स्वरुप एक नए वर्णवादी सामाजिक व्याकरण में सिमट रहे थे। समाज में तो हमेशा नए और पुराने विचारों के बीच एक रस्साकशी बनी ही रहती है और यह गतिशील समाज के लिए आवश्यक भी होता है। लेकिन कभी-कभी इसमें तीव्रता या फिर सुस्ती आ जाती है। इन दोनों स्थितियों का आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। गणतंत्रीय व्यवस्था और उभरते राजतन्त्र के बीच एक रस्साकशी को बुद्ध के ज़माने के अधिकांश चिंतक किसी न किसी रूप में महसूस कर रहे थे। मक्खलि गोसाल पर चर्चा के क्रम में हमने इस बिंदु पर थोड़ा-सा ही सही, लेकिन विमर्श किया था। बुद्ध के जीवन काल में ही चीजें बदलती दिख रही थीं। उनकी मृत्यु के बाद स्थितियां कुछ और परिवर्तित हुईं। इनकी व्याख्या थोड़ी मुश्किल इसलिए है कि इस संक्रमण काल का कोई खास दस्तावेज हमारे पास नहीं है। अनुमान आखिर अनुमान हैं। अनुमानों के आधार पर एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यह एक विडंबना ही है कि अधिकांश इतिहासकारों ने इस कालखंड की व्याख्या के लिए अनुमानों का ही सहारा लिया है। हमने इस बात पर चर्चा की है कि किस तरह मगध जनपद में हर्यक राजकुल के राजा बिम्बिसार में राज्य विस्तार की प्रवृत्तियां घनीभूत हो रही थीं। उसने अंग जनपद को तो मगध में शामिल कर ही लिया था, कोसल पर भी अपना प्रभाव बनाये रखने में सफल हुआ था। उसका बेटा अजातशत्रु भी उसी राह पर बना रहा। उसे राजा बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दीबाज़ी थी। उसने शुरुआत घर से ही की। उसने अपने पिता को जेल में डाला और राजा बन गया। बिम्बिसार ने जेल में इस भय से आत्महत्या कर ली कि उसका बेटा उसकी हत्या कर देगा। सत्ता के लिए संघर्ष के ऐसे उदाहरण गणतंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं मिलते हैं। राजतंत्रीय व्यवस्था में चूंकि राजा को अपरिमित अधिकार होते थे, इसलिए राजगद्दी के लिए आकर्षण बढ़ गया था। इसके लिए अपने ही लोगों की हत्या जैसी कार्रवाइयां प्रायः होने लगीं। राजसत्ता का वास्तविक स्रोत अब जनता नहीं, ताकत हो गया। विभिन्न काल खण्डों में यह ताकत अनेक रूपों में प्रकट हुई।

अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। उसने वैशाली के गणतंत्रात्मक राजव्यवस्था को अंततः विनष्ट कर दिया और उसे अपने शासन के अधीन कर लिया। बुद्ध जैसे दार्शनिक-विचारक गणतंत्र के लिए केवल सद्भावना पाल सकते थे। उस गणतंत्र के लिए संघर्ष करने की हिम्मत वह नहीं जुटा सके। एक धार्मिक-दार्शनिक व्यक्ति की कार्यसूची में यह सब नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन बुद्ध ने राजाओं और समाज के शक्ति सम्पन सेठों से कभी कोई रार नहीं लिया। उनके लगभग के ही यूनानी दार्शनिक सुकरात (469 -399 ईसापूर्व) ने अपने विचारों के लिए राजसत्ता से मृत्युदंड प्राप्त किया था। कुछ सौ साल बाद क्राइस्ट को भी राजदंड मिला और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बुद्ध को किसी राजा ने ‘खतरनाक’ नहीं माना। बल्कि इसके विपरीत उन्हें राजाओं द्वारा सम्मानित किया जाता रहा। संभव है महत्वपूर्ण विषयों पर मौन रहने की उनकी नीति ने व्यावहारिक रूप से उनकी रक्षा की हो। या फिर और कोई कारण रहे हों।

बुद्ध के जीवनकाल से ही उत्तर भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रीय व्यवस्था के बीच संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखती है। इस संघर्ष की स्थिति की अलग-अलग व्याख्या हुई है। लेकिन प्रायः भावनाओं का सहारा लिया गया है। गणतंत्रीय व्यवस्था की जितनी तारीफ की गयी है, उतने की वह काबिल नहीं है। प्रायः यह मान लिया गया है कि गणतंत्र की वह प्राचीन व्यवस्था बहुत उदार थी। इस पर पुनर्विचार की जरुरत है। इतिहासकार रोमिला थापर ने इसे यूँ देखा है – “राजतन्त्र गंगा के मैदानों में केंद्रित थे, प्रजातंत्र इन राज्यों की उत्तरी परिधि के चारों ओर — हिमालय की तलहटियों में और उसके कुछ दक्षिण में तथा आधुनिक पंजाब के अंतर्गत उत्तरी-पश्चिम भारत में बसे हुए थे। पंजाब के प्रजातंत्रों को छोड़ कर शेष प्रजातंत्रों के अधिकार में कम उपजाऊ, पहाड़ी क्षेत्र थे, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि प्रजातंत्रों की स्थापना राजतंत्रों से पूर्व हुई, क्योंकि मैदानों के दलदल भरे जंगल की अपेक्षा नीची पहाड़ियों के जंगलों को साफ करना शायद सरल रहा होगा। यह भी संभव प्रतीत होता है कि मैदानों के अधिक स्वतंत्र विचार वाले आर्य अधिशासी राजतंत्रों में कट्टरता की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके पहाड़ियों में चले गए हों और वहां उन्होंने इस प्रकार के समाज की स्थापना की हो, जो जनजातीय परम्पराओं के अधिक अनुकूल रहा हो, जैसा कि पंजाब की प्रारंभिक बस्तियों में था। वैदिक कट्टरता के विरुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रतिक्रिया की प्रकृति से ज्ञात होता है कि प्रजातंत्रों के लोगों ने अपनी प्राचीनतर और अनवरत चली आती परंपरा को अक्षुण्ण रखा था।” (भा.का. इ., पृष्ठ 43)

क्या ऐसा नहीं लगता कि रोमिला थापर ने विषय की जटिलता को नजरअंदाज करने की कोशिश की है? उन्होंने एक ऐसा परिकल्पनात्मक ब्यौरा रखा है, जिसमें विश्वसनीयता के तत्व कम से कम हैं। राजतंत्रों की कट्टरता से ऊब कर पूरी की पूरी आबादी या कोई कबीला क्या उत्तर के पहाड़ी इलाकों में जा सकता है? यह जानते हुए भी कि वहाँ की मिटटी कम उपजाऊ है और वहाँ जीवन संघर्ष अधिक कठिन होगा। कहाँ किस कोने में राजतन्त्र की कट्टरता इतनी कठिन हुई कि लोगों को सामूहिक रूप से ऐसा फैसला लेना पड़ा। इतिहास में ऐसा स्थानांतरण हुआ होता तो इसकी एक कहानी होती, इतिहास होता। जैसे आर्यों के कबीलों के भारत आने की है। पंजाब के इलाकों के कुछ कृषि औजार और घरेलु उपयोग के बर्तन-बासन भी साथ गए होते। इसके कोई प्रमाण हैं, तब रखे जाने चाहिए थे। यूँ प्रथमद्रष्टया यह पूरी कथा विशुद्ध कल्पित और यथार्थ से चिर दूर प्रतीत होती है। कुल मिला कर यह एक हास्यास्पद प्रसंग दीखता है और कुछ नहीं। हाँ, उनकी इस टिप्पणी में कुछ सच्चाई है कि प्रजातंत्रों के अधिकार क्षेत्र में कम उपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र थे। टिप्पणी के तुरंत बाद की व्याख्या फिर हास्यास्पद है कि ऊपरी प्रदेशों के जंगल की अपेक्षा निचले मैदानी प्रदेशों के दलदली प्रदेश के जंगलों को साफ़ करना अधिक आसान था। निचले मैदानी इलाकों में कृषि-विस्तार के कुछ अन्य कारण थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

इतने पुराने ज़माने में स्थापित गणतन्त्रों के चरित्र का आधुनिक लोकतान्त्रिक सरकारों के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए। दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग हैं। वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारें कोई एक रोज में नहीं बन गयी हैं। इसके पीछे अनेक कारण तत्व हैं। हमारी उत्पादन प्रणाली बदली है, वैचारिक आंदोलन हुए हैं और रेनेसां-प्रबोधन से गुजरते हुए हम ने स्वतंत्रता और समानता को आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक माना है। उस पुराने ज़माने में इन विचारों के अभाव में हम जिस गणतंत्र को पाल रहे थे, उसके आधार-तत्व अलग थे, इसलिए उसके चरित्र भी अलग थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे कबीलों के जनतंत्र होते थे, जिनका एक रूप जाति पंचायतें और खाप हैं। मल्ल, शाक्य, वज्जि-लिच्छवि, मगध आदि जन थे। अब शाक्य या मल्लों का गणतंत्र है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य कोई जन उनके क्षेत्र में नहीं होते थे। हाँ, वज्जि जनपद में वज्जि, लिच्छवि आदि अष्टकुल अर्थात आठ कुलों का राज-पाट था। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब के सब कुलीन लोग थे। इन कुलों के अलावा भी उस जनपद में अनेक जाति-पेशों से जुड़े लोग रहते थे। क्या उन जनों की राजसत्ता या उस बहुश्रुत गणतंत्रीय व्यवस्था की सभा-परिषदों में कोई भागीदारी होती थी? इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यदि शाक्यों का गणतंत्र है तो पूरा शाक्य कबीला या जाति वहाँ की वर्चस्व वाली जाति थी, जिसका अन्य जातियों पर दबदबा होता था। अन्य जातियाँ या सामाजिक समूह मातहत या सब-ऑर्डिनेट जातियाँ होती थीं। इस तरह की समाज व्यवस्था को उन्नत और आदर्श समाज व्यवस्था तो नहीं ही कहा जा सकता। यह एक पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था ही कही जाएगी। बल्कि अधिक स्पष्ट होकर कहें तो पिछड़े इलाकों की पिछड़ी समाज और राज व्यवस्था। इसका कारण शायद यह था, जैसा कि रोमिला थापर कहती है कि प्रजातंत्रों के अधिकार क्षेत्र में कम उपजाऊ पहाड़ी इलाके अधिक थे। ये तथाकथित गणतंत्र सामाजिक कूपमंडूकता को अभिव्यंजित करते थे। अनेक प्रकार के कबायली और प्रतिगामी सोच को प्रदर्शित करते थे। वैशाली की राजनर्तकी अंबपाली की कथा को लेकर विपुल साहित्य की रचना हुई है। किसी मेले-बाजार से किसी लड़की को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ इस तरह राजनर्तकी चुन लेना और उसे लिच्छवियों के शलाका-पुरुषों के हवाले कर देना सामंती चरित्र है या गणतन्त्री, इस पर कम ही विचार किया गया है।

यह भी पढ़ें : जनपद से महाजनपद

साम्राज्य विस्तार का केंद्र मगध ही क्यों बना? क्या यह साम्राज्य केवल बिम्बिसार और अजातशत्रु का मानसिक इंद्रजाल था या सचमुच इसके कुछ भौतिक आधार थे? मैं इस नतीजे पर हूँ कि इनके भौतिक आधार थे। ये आधार थे मगध के दक्षिणी इलाकों में पाए जाने वाले लौह अयस्क। छोटानागपुर के इलाकों में लौह अयस्कों की प्रचुरता थी, आज भी है। और वहाँ की जनजातियों ने कम से कम पिटवां लोहा बनाना शुरू कर दिया था। लोहे से बने औजारों ने न केवल जंगलों को साफ़ करना आसान कर दिया, बल्कि इसके मजबूत फालों से जमीन की गहरी गुड़ाई भी संभव हुई। इन सबसे इस इलाके में कृषि उत्पाद तेजी से बढ़ा। लोहे के औजारों और हथियारों की दूर-दूर तक मांग स्वाभाविक थी। इससे इन सामानों का निर्यात संभव हुआ। कुल मिला कर मगध एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बनने लगा। इसका व्यापर दूर-दूर तक फैला। कालांतर में गिरिव्रज कई कारणों से छोटा पड़ने लगा तब मगध की राजधानी एक नए निर्मित नगर पाटलिपुत्र में उठ कर चली आई, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। आज यह नगर पटना के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण नगर नदियों के तट पर क्यों बनने लगे थे? इसका एकमात्र कारण तेजी से बढ़ रहा व्यापार था। नदियां व्यापार में सहायक थीं, क्योंकि वे परिवहन का माध्यम थीं। मध्यकाल में समुद्री व्यापारियों ने समुद्री मार्गों को चिह्नित किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की तब अनेक नगर समुद्र तटों पर बन गए। यह सब वक़्त की जरुरत थी।

तथाकथित गणतंत्रीय इलाके विकासशील सामाजिक व्यवस्था के नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत स्थिर और पिछड़ी हुई समाज-व्यवस्था वाले इलाके थे। यह ठीक था कि इनका ढांचा बिलकुल आदिम जन व्यवस्था से कुछ विकसित था और उनकी राजव्यवस्था में परिषद् और सभा जैसी संस्थाएं थीं, जहाँ विभिन्न मामलों या विवाद सुलझाने की स्थिति में बहसें होती थीं। यह रिवाज निश्चय ही लोकतान्त्रिक था और कोई भी इसकी प्रशंसा करना चाहेगा; लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि उनका लोकतंत्र सीमित था। वह एक कुल-परिवार की तो नहीं, लेकिन एक जाति की राजव्यवस्था थी वज्जि, मल्ल और शाक्य लोग कुलीन थे। इनके गणतंत्र को अधिक से अधिक कुलीन गणतंत्र कहा जा सकता है। यज्ञों और पुरोहिती विचारों के लिए गणतंत्रीय व्यवस्था में कोई निषेध था, इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते। बल्कि नए विचारों के विकास के लिए यहां अनुकूलता अपेक्षाकृत कम थी। मगध में वैशाली की तरह गणतंत्रीय व्यवस्था भले नहीं थी किन्तु राजतन्त्र के वजूद में आने के पहले तक जन व्यवस्था तो थी ही। यहां राजतन्त्र में उस कुलीन गणतंत्र का अभाव था जो वैशाली और कुछ अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में थे। मगध के राजतन्त्र के कारण यहाँ नए विचारों के उन्मेष में कोई कठिनाई नहीं हुई, बल्कि अनुकूलता मिली। बुद्ध ,महावीर मगध में ही क्यों आये?

यह भी पढ़ें : मगध में विचारों का मेला

राजतंत्रीय व्यवस्था के विकसित होने के कुछ कारण थे और सब से बड़ा कारण था वह समृद्ध उत्पादन व्यवस्था; जिसने कृषि और कारीगरी के क्षेत्र में तेजी ला दी थी। कुलीन गणतंत्रों की कुछ कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान कम गया है। हम ने भावुकता में आँख मूँद कर केवल उसकी प्रशंसा की है। हम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मगध के राजतन्त्र में आरम्भ से लेकर कई सौ वर्षों बाद तक वर्णवादी संहिता के अनुसार कोई कुलीन व्यक्ति राजा क्यों नहीं बन सका? हम किस आधार पर कहते रहे हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्था में वर्णव्यवस्था को प्रश्रय दिया? मगध में आरम्भ के पाँचों राजकुल वृहद्रथ, हर्यक, शैशुनाग, नन्द और मौर्य सामान्य कुलों के लोग थे। वे ब्राह्मण और क्षत्रिय या खत्तिय कुलों से नहीं थे। भारतीय कुलीन इतिहासकारों ने नंदों और मौर्यों को बड़े जोर-शोर से “नीच -कुलोत्पन्न” बतलाया है। क्या ये नन्द और मौर्य शाक्यों या वज्जियों के गणतंत्र में राजसत्ता तक या परिषद् के सदस्य (शलाका-पुरुष) तक पहुँच सकते थे? शायद नहीं। कपिलवस्तु में नाई उपालि को संघ में आने के लिए ही बुद्ध की अनुकम्पा की आवश्यकता हो गयी थी। कुलीन शाक्य तो उपालि का मज़ाक बना रहे थे। इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन राजतंत्रीय व्यवस्था पारम्परिक गणतंत्रीय व्यवस्था के मुकाबले अधिक खुली व्यवस्था थी, जहाँ कोई भी अपनी निजी योग्यता के बल पर राज सिंहासन तक पहुँच सकता था। समाज के वंचित सामाजिक समूहों के लिए इस राजतंत्रीय व्यवस्था में ही राजसत्ता तक पहुंचना संभव हुआ। इसे हम किस रूप में देखें? पुरानी जनजातीय व्यवस्था अब लौटनी नहीं थी। लौटनी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि वह एक प्रतिगामी समाज-व्यवस्था बन चुकी थी। गणतंत्रीय व्यवस्था में सामंतवादी तत्व हावी थे और इनकी कुलीनता राजतन्त्र के मुकाबले सामाजिक रूप से प्रतिगामी चरित्र की थी। ऐसे में उत्पादन-प्रणाली के नए चरित्र के आधार पर एक वृहद राजव्यवस्था का विकसित होना अवश्यम्भावी था। यह हुआ। इन बड़े साम्राज्यों में सभा और परिषद का गठन करना मुश्किल था, क्योंकि उस ज़माने में जब संचार और परिवहन के साधन कमजोर थे, लोगों को विमर्श के लिए बार-बार इकठ्ठा करना मुश्किल था। बौद्धों को एक संगीति या महासभा आहूत करने में इतनी मुश्किल क्यों होती थी? उनकी केवल दो संगीतियाँ संघ ने आयोजित की शेष दो संगीतियाँ राजाओं ने आयोजित करवाई। यदि मगध साम्राज्य में आज के लोकसभा की तरह कोई परिषद होती तो क्या उसके अधिवेशन आहूत करना महाकठिन नहीं होता? कोई चीज वक़्त की जरुरत के हिसाब से वजूद में आती हैं। साम्राज्य इसी हिसाब से बना और विकसित हुआ।

(संपादन : नवल)