[सितंबर, 2009 में इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक प्रमुख विद्वान व युवा अध्येता शिमला में ‘हिंदी की आधुनिकता’ पर पुनर्विचार करने के लिए जुटे थे। समाजशास्त्री अभय कुमार दुबे के संयोजन में यह सात दिवसीय आयोजन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ने किया था।

आयोजन में इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया कि क्या एक भाषा के रूप में हिंदी आधुनिक मूल्यों का वहन करती है। वहां हिंदी पत्रकारिता में आधुनिक मूल्यों के समावेश की स्थिति पर भी चर्चा हुई ।

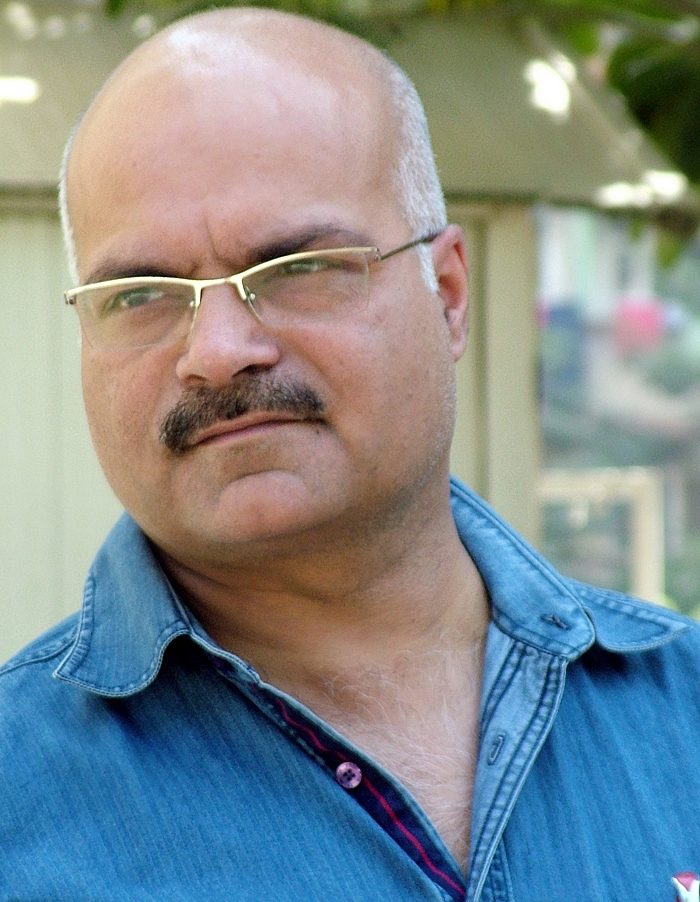

आयोजन में पत्रकारों की उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि का मीडिया पर पड़ने वाले प्रभाव पर फारवर्ड प्रेस के मौजूदा प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन, जो उस समय पटना से प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘जन विकल्प’ के संपादक थे, ने अपना बीज-वक्तव्य दिया था, जिस पर तीखी बहस हुई थी। इस विषय पर अभय कुमार दुबे के अलावा अपूर्वानंद, आदित्य निगम, रविकांत, सदन झा, राकेश कुमार सिंह विनीत कुमार और पंकज पुष्कर ने अपनी बातें रखीं।

आयोजन के अन्य सत्रों में ओमप्रकाश वाल्मिकी, सुधीर चंद्र, सुधीश पचौरी, रोहिणी अग्रवाल, अनामिका, वैभव सिंह, सविता सिंह, नवीन चंद्र, राजीव रंजन गिरि, अजय नावारिया, पीटर रोनॅल्ड डिसूजा, चौधरी मुहम्मद नईम आदि के भाषण हुए थे। इस आयोजन में पढे गए पर्चों और उसपर हुई बातचीत ‘हिंदी-आधुनिकता : एक पुनर्विचार’ (संपादक, अभय कुमार दुबे, 2014) शीर्षक से तीन खंडों में प्रकाशित है।

आज भी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं तथा कहा जा रहा है कि वह दलित-बहुजनों के हितों के विरूद्ध काम रही है। हाल ही में, 2 अगस्त, 2019 को ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी ‘भारतीय मीडिया : कौन सुनाता है हमारी कहानी?’ नामक विस्तृत शोध में बताया है कि भाारतीय मीडिया में सामाजिक रूप से वंचित तबकों की मौजूदगी नगण्य होने का कैसा असर उसके कंटेंट पर पड रहा है। ऐसे में 10 वर्ष पहले हुई यह बहस आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज इस बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है।]

मीडिया को समावेशी बनाए बगैर लोकतंत्र की मजबूती असंभव

– प्रमोद रंजन

मीडिया में हिस्सेदारी से मेरा आशय केवल मीडिया की आन्तरिक संरचना में हिस्सेदारी से नहीं है। मेरा मतलब है कि वंचित तबकों की अभिव्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी है उसमें। उसकी एक भूमिका के तौर पर मैंने कुछ काम किया था यह देखने के लिए कि कितने लोग हैं वंचित तबकों के मीडिया में। उससे यह जुड़ता है। हमारे सामने सवाल है कि हिन्दी-क्षेत्र की पत्रकारिता अपने डेढ़ सौ साल के इतिहास में कितनी आधुनिक हुई है। मुझे यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा आशय समाचार माध्यमों की तकनीक या इसके आर्थिक पक्ष से नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से है। इस एक-डेढ़ सदी में हम कहाँ पहुँचे हैं? आधुनिकता के नाम पर हमने सिर्फ लिबास तो नहीं बदल लिया? इन सवालों का उत्तर तलाशते हुए हम मीडिया की आधुनिकता को संकटग्रस्त पाते हैं और हिन्दी-क्षेत्र के मीडिया की आन्तरिक संरचना और उसके द्वारा सम्प्रेषित विचारों में हिन्दी समाज के विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी तलाशने के लिए मजबूर होते हैं।

सन 1890 में प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था कि ‘सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने की पहली शर्त समाज में ब्राह्मणों का नेतृत्व कायम करना है। यह देश जब सुधरेगा, तब इसी से सुधरेगा।’[1] मिश्र ‘आधुनिक हिन्दी’ के निर्माताओं में से एक थे। यह वह समय था जब आर्य समाज ने वेदों और शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को खारिज कर उन्हें गम्भीर सांस्कृतिक-राजनीतिक चुनौती दी थी। इस समय ऐसी ही चुनौती उन्हें रानाडे और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाली सोशल कान्फ्रेन्स की ओर से भी मिल रही थी।[2] इसके सौ साल बाद 1990 के आसपास भी भारतीय प्रभु-वर्ग को दलित-पिछड़ों की ओर से तीखी राजनीतिक चुनौती मिलती है। इस समय हिन्दी पत्रकारिता पूरी चेतनता से कारसेवकों की प्रशंसा और आरक्षण-विरोधियों के गुणगान में जुट जाती है। हम इसे लगातार ‘एक राष्ट्र में एक संविधान, एक भाषा, एक राष्ट्रीय ध्वज’ तो ‘एक राष्ट्रधर्म क्यों नहीं’[3] की माँग को प्रमुखता देते देखते हैं। इतना ही नहीं, इस चुनौती के लगातार बढ़ते जाने पर ‘आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता’ के उन्नायकों में से एक उद्घोष करते हैं कि ब्राह्मण जाति विभिन्न कौशलों में श्रेष्ठ है।[4] वह मीडिया संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी की जरूरत को सिरे से खारिज कर देते हैं।[5] जाहिर है, इस तरह की बातें अपवाद नहीं हैं, बल्कि 1890 से 2009 तक की हिन्दी और उसकी पत्रकारिता की मूल प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

क्या यह संभव है कि मीडिया की ऐसी आंतरिक सामाजिक संरचना उसके विचारों, पक्षधरताओं को प्रभावित न करे? इसकी सामाजिक संरचना में विविधता की जरूरत पर बल दिए बिना आधुनिकता की जो भी बात की जाएगी वह मेरे नज़रिये से सिर्फ लिबास के परिवर्तन तक सिमट कर रह जाएगी।

मैं इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक रूप से वंचित तबकों की मीडिया में हिस्सेदारी की जरूरत पर बात करना चाहता हूँ। श्रमण चेतना केन्द्र, पटना के साथियों के साथ मैंने बिहार के मीडिया संस्थानों में कार्यरत लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में हमने पाया कि बिहार के हिन्दी अख़बारों में प्रमुख पदों पर वंचित तबकों की उपस्थिति शून्य है। निचले पदों पर भी दलित और पिछड़ी जातियों की मौजूदगी महज 12 फीसदी है।[6] ऐसा ही एक सर्वे दिल्ली के मीडिया स्टडीज ग्रुप ने राष्ट्रीय मीडिया के सन्दर्भ में किया था। उसमें पाया गया था कि राष्ट्रीय हिन्दी मीडिया में फैसला लेने वाले पदों पर दलितों और आदिवासियों की उपस्थिति शून्य है, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति के लोग 8 फीसदी, मुसलमान 2 फीसदी और महिलाएँ 14 फीसदी हैं। बिहार के मीडिया में ‘फैसला लेने वाले पदों’ पर इन सभी तबकों की मौजूदगी शून्य है। क्या यह संभव है कि मीडिया की ऐसी आंतरिक सामाजिक संरचना उसके विचारों, पक्षधरताओं को प्रभावित न करे? इसकी सामाजिक संरचना में विविधता की जरूरत पर बल दिए बिना आधुनिकता की जो भी बात की जाएगी वह मेरे नज़रिये से सिर्फ लिबास के परिवर्तन तक सिमट कर रह जाएगी।

हिन्दी पत्रकारिता के पिछले 150 सालों में क्या बदला है? वास्तव में यही वह सवाल है, जिसे हमें ऐसी किसी भी चर्चा के आरम्भ में पूछना चाहिए। क्या पत्रकारिता आजादी के बाद पतित हुई है? क्या पत्रकारिता ज्ञान की सत्ता का ही एक हिस्सा नहीं, जिसके चारों ओर द्विजों ने चारदीवारियां खींच रखी थीं और जिसका दुरुपयोग वे 1947 के बहुत पहले से और उसके बाद भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सत्ता को बचाए रखने, पुनर्स्थापित करने के लिए करते रहे हैं?

इस बाजारवाद ने अनेक प्रकार की मनोरंजन-विधियों, जो सिर्फ धनिकों तक सीमित थीं, की पहुँच बहुसंख्यक लोगों तक सम्भव कर दी है। निश्चित तौर पर यह छलावा पिछड़ी और दलित जातियों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाता है, उन्हें यथास्थिति के लिए अनुकूलित करता है और उनकी संघर्ष-चेतना को कुंद कर उन्हें अराजनीतिक बनाए रखने की साजिश में शामिल रहता है।

बदलाव भारतीय प्रेस की मानसिकता में नहीं, तकनीक में हुआ है। यह दुनिया के पहले अखबार के प्रकाशन का चार सौवाँ साल है। जर्मनी में सामान्य अभिरुचि का पहला अखबार ‘अविका रिलेशंस ओडर जोइतुंग’ 1609 में शुरू हुआ था। इसके लगभग दो सौ साल बाद भारत में अखबारों का छपना शुरू हुआ। संचार व्यवस्था की अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए भारत हमेशा यूरोप का मुखापेक्षी रहा है। जबकि वहाँ ‘दूसरे विश्वयुद्ध से लेकर आज तक प्रौद्योगिकी, खासकर संचार की प्रौद्योगिकी, की परिकल्पना और उसका विकास पूँजीवाद के हितों और उसकी विशेष जरूरतों से जुड़ा रहा है।’[7] ब्रिटिश चिंतक रेमंड विलियम्स ने तर्कपूर्ण ढंग से प्रमाणित किया है कि ‘रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण का आरम्भ और विकास बाजार द्वारा शासित विकास का अनिवार्य परिणाम है।’[8]

मीडिया के बाजारवाद के खतरे और दुष्परिणाम बहुआयामी हैं। नई तकनीक ने कई मायनों में ब्राह्मणवाद के अस्त्र के प्रभाव को व्यापक बनाया है। लेकिन क्या कारण है कि इसके दुष्परिणामों में से सिर्फ एक यानी स्त्री-देह के प्रदर्शन को ही चिन्हित किया जाता है? वस्तुतः यही वह दुष्परिणाम है, जिससे भारत का सामन्ती समाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अन्यथा इस बाजारवाद ने अनेक प्रकार की मनोरंजन-विधियों, जो सिर्फ धनिकों तक सीमित थीं, की पहुँच बहुसंख्यक लोगों तक सम्भव कर दी है। निश्चित तौर पर यह छलावा पिछड़ी और दलित जातियों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाता है, उन्हें यथास्थिति के लिए अनुकूलित करता है और उनकी संघर्ष-चेतना को कुंद कर उन्हें अराजनीतिक बनाए रखने की साजिश में शामिल रहता है। वह इन तबकों में परिवर्तनकामी बौद्धिक विकास को बाधित करता है तथा इनके नायकों की पहचान को धुँधला कर डालता है। किन्तु यह बातें इस देश में बाज़ारवाद के ख़तरे और दुष्परिणामों पर विमर्श का हिस्सा क्यों नहीं बनतीं? असली सवाल यह है।

पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि हिन्दी के प्रायः सभी प्रमुख अखबारों ने बिकी हुई ख़बरें किस कदर छापीं। पत्रकारिता के मूल्यों में ऐसे भयावह क्षरण से नुकसान दलित, पिछड़ों की राजनीतिक ताकतों, वाम आंदोलनों तथा प्रतिरोध की उन शक्तियों को भी हुआ है, जो इसके प्रगतिशील तबके से नैतिक और वैचारिक समर्थन की उम्मीद करते हैं। मीडिया के ब्राह्मणवादी पूँजीवाद ने इन्हें उपेक्षित, अपमानित और बुरी तरह दिग्भ्रमित किया है। लेकिन इस दौरान मीडिया की गिरती विश्वसनीयता पर जाहिर की जा रही चिन्ता का कारण यह नहीं है। इसके खिलाफ बोलने, लिखने वालों की चिंता है कि ‘यदि मीडिया की ताकत ही नहीं रहेगी तो कोई अखबार मालिक किसी सरकार को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकेगा, फिर उसे अख़बार निकालने का क्या फ़ायदा मिलेगा? यदि साख नष्ट हो गई तो कौन सा सत्ताधारी नेता, अफसर या फिर व्यापारी मीडिया की परवाह करेगा?’[9]

यह भी पढ़ें : पिछली सीटों पर हिस्सेदारी : बिहार के मीडिया की जातीय संरचना

यह तर्क पूँजीवाद से मनुहार करता है कि वह ब्राह्मणवाद से गठजोड़ बनाए रखे। कौड़ी-दो-कौड़ी के लिए इस गठबंधन को नष्ट न करे। सलाह स्पष्ट है, अगर हम गलबहियाँ डाल चलते रहें तो ज्यादा फ़ायदे में रहेंगे। सरकार, अफसर, व्यापार सब रहेंगे हमारी मुट्ठी में। अभी लोकतंत्र की तूती बोल रही है। इसलिए वह छद्म बनाए रखना जरूरी है, जिससे बहुसंख्यक आबादी का विश्वास हम पर बना रहे। मीडिया की ‘विश्वसनीयता’ बनाए रखना इनके लिए ‘समय का तकाजा’ है। अपवादों से इंकार न करने के बावजूद वस्तुनिष्ठ तथ्य यह है कि भारतीय मीडिया के चरित्र में बदलाव को चिन्हित करने के लिए 1947 या 1990 आदि को पैमाना नहीं बनाया जा सकता। 1990 के दशक में भी परिवर्तन उसके मूल चरित्र में नहीं, प्रौद्योगिकी में आया था। पत्रकारिता आरम्भ से ही द्विजों के कब्जे में रही है। भारत के इस पारम्परिक प्रभुवर्ग ने हर दौर में अपने हितों के लिए इस अस्त्र का इस्तेमाल किया है। स्थितियाँ आज भी बदली नहीं हैं।

वास्तव में लोकतन्त्र और पत्रकारिता अपने आप में ही आधुनिक अवधारणायें हैं। स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के मूल्य इसमें समाहित हैं। भारत का सामाजिक प्रभु-वर्ग इनकी आधुनिकता को जबरन दबाये रखने के लिए निरन्तर सक्रिय रहा है। पत्रकारिता को लोकतंत्र में आजादी मिली है। हमें देखना चाहिए कि उसकी इस आजादी का उपयोग कौन अपने हित की सूचनाओं के प्रसारण के लिए कर रहा है? आप अगर भारत के आर्थिक-सामाजिक प्रभुवर्ग के क्रूर लचीलेपन और संकट के समय आपसी गठजोड़ की आश्चर्यजनक क्षमता का इतिहास नहीं जानते तो प्रसन्न हो सकते हैं कि अब अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी सूचना को फैलाने के लिए न किसी की जीभ काटी जाती है, न ही कानों में पिघला सीसा डाला जाता है। फ्री प्रेस सबके लिए उपलब्ध है। उसकी आजादी पर कभी-कभार (जैसे 1975 में आपातकाल के समय) संकट के बादल मंडराते हैं लेकिन लोकतंत्र के दबाव में जल्दी ही छंट भी जाते हैं। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचना अव्वल तो फ्री प्रेस, स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी को पर्यायवाची समझने की भूल करना है। दूसरे, इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि ‘प्रेस’ पर उन्हीं प्रभुवर्गों का आर्थिक और बौद्धिक प्रभुत्व है, जिनके हितों को अभिव्यक्ति की आजादी से निर्णायक नुकसान पहुंचेगा। हमें यह सवाल खुद से और सार्वजनिक रूप से भी पूछना ही चाहिए कि प्रेस किससे, कैसे और किन शर्तों पर आज़ाद है? मेरी समझ में मौजूदा परिदृश्य में इस सवाल का एक ही उत्तर होगा कि पत्रकारिता की आजादी यानी फ्री प्रेस का मतलब ऊँचे वर्ग और ऊँची जाति के हितों का पोषण करने वाली सूचनाओं, विचारों को प्रसारित करने की आजादी है।

एक सभ्य समाज में ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का मतलब होना चाहिए सभी को, अपना मत हर संभव तरीके से, समाज के सामने रखने का साधन मुहैया करवाना। और दूसरों के मत पर तर्क करने, जिरह कर सकने का माहौल बनाए रखना। क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी झेल रहे लोगों को यह सुविधा देती है? पत्रकारिता या खबरनवीसी मूल रूप से प्रसारण योग्य सूचनाओं के चुनाव का उपक्रम है। वह खबरों के निर्माण अथवा बिक्री का व्यवसाय नहीं है, जैसा कि प्रायः कहा जाता है। यह अनैतिक तब हो जाता है जब खबरों के चुनाव में घपला होता है या उसके आंतरिक तथ्यों को धुँधला किया जाता है। पत्रकारिता के जन्म के पहले भी सूचनाएँ थीं और ‘खबरें’ भी। इन खबरों के प्रसारण के पारंपरिक माध्यम खलिहान, दालान, पूजा-स्थलों का चबूतरा, चैपाल, हाट, मेला आदि थे। सूचनाओं को ‘खबर’ बनाने के दौरान प्रभावशाली समूह घपलेबाजी उस समय भी करता था। मनुस्मृतियाँ इसी प्रक्रिया में रची जाती थीं। कानों में पिघला सीसा डालने और जीभ काटने की धमकी से उन सूचनाओं को फैलने से रोका जाता था, जिनके ‘खबर’ बनने से प्रभुवर्ग को ख़तरा महसूस होता था।

क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि कभी सूचनाओं के लिए जीभ काटी जाती थी, आज गोली मारी जाती है। कभी कानों में पिघला सीसा डाला जाता था, आज जेलों में ठूँसा जाता है और मीडिया संस्थानों में कथित ‘खबर’ होती है- ‘मारे गये नक्सलियों से मिला नक्सली साहित्य का जखीरा’, ‘माओवादी साहित्य समेत चार पुरुष और दो महिलाएँ गिरफ्तार’।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक- सभी क़िस्म की आजादियों की शुरुआत गुलामी की समझ और उसकी अभिव्यक्ति से ही संभव है। भारतीयों ने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी छीनी थी। अब स्थानीय प्रभुवर्गों से आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही है। सामाजिक व सांस्कृतिक आजादी के बारे में तो अभी हमने ढंग से सोचना भी शुरू नहीं किया है।

पत्रकारिता के जन्म के पहले भी सूचनाएँ थीं और ‘खबरें’ भी। इन खबरों के प्रसारण के पारंपरिक माध्यम खलिहान, दालान, पूजा-स्थलों का चबूतरा, चैपाल, हाट, मेला आदि। सूचनाओं को ‘खबर’ बनाने के दौरान प्रभावशाली समूह घपलेबाजी उस समय भी करता था। मनुस्मृतियाँ इसी प्रक्रिया में रची जाती थीं। कानों में पिघला सीसा डालने और जीभ काटने की धमकी से उन सूचनाओं को फैलाने से रोका जाता था, जिनके ‘खबर’ बनने से प्रभुवर्ग को ख़तरा महसूस होता था।

बहरहाल, ‘प्रेस की आजादी’ और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ अलग-अलग चीजें हैं। लगभग विरोधाभासी। प्रेस चाहे आर्थिक उदारवाद, गुड गवर्नेंस, विकास की वकालत कर रहा हो या राम मन्दिर की, या फिर देश में द्वि-दलीय लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करवा रहा हो, वह वास्तव में द्विज-हितों को सँवारने की कोशिश में लगा होता है। वह प्रभुवर्ग की शत्रु शक्तियों- बहुसंख्यक पिछड़े, दलित हिंदुओं तथा मुसलमानों को बाँटने, तोड़ने, भ्रमित करने, उनके विचारों को ऊँची जाति के हिन्दुओं के हितों के अनुरूप अनुकूलित करने वाली सूचनाएँ प्रसारित करने में अभिरूचि रखता है। इस प्रकार प्रसारण के लिए चयनित ‘खबर’ उपभोक्ता वस्तु नहीं, बल्कि प्रभुवर्गों का एक अमूर्त अस्त्र होती है। इसके अलावा फ्री प्रेस उन्हें इन तबकों के आक्रोश से बचाने के लिए सेफ्टी-वाल्व का काम भी लगातार करता रहता है। अब ‘पत्रकारिता की विश्वसनीयता’ में गिरावट की बात होती है तो वास्तव में उसका आशय इसी सेफ्टी-वाल्व की कार्य-दक्षता में कमी आने से होता है। यह सेफ्टी वाल्व ही मीडिया संस्थानों की शक्ति का स्रोत है। इन्हीं द्वारा बरकरार रखे गये नियंत्रित वायु-दाब में प्रभुवर्गों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों का नरम भात तैयार होता है।

भारतीय लोकतंत्र यदि कमजोर है तो हमें कारणों की तलाश करनी चाहिए। लोकतंत्र के चार खंभों में से विधायिका तो एक हद तक सामाजिक रूप से समावेशी बनती जा रही है। और आरक्षण के बूते कार्यपालिका भी अब नितांत एकपक्षीय नहीं है, लेकिन न्यायपालिका और मीडिया के बारे में क्या कहा जाएगा? और इसी प्रसंग में मेरा मानना है कि जब तक लोकतंत्र का चौथा खंभा सामाजिक रूप से सर्वसमावेशी नहीं होगा, तब तक विरोधी मत रखने वाले विचारों, समानता और बंधुत्व के लिए उसमें जगह नहीं होगी। और इसके बिना इसके आधुनिक हो चुकने की सभी बातें बेमानी रहेंगी।

धन्यवाद!

बहस

विनीत कुमार : सबसे पहले प्रमोद का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मीडिया के उन पहलुओं को उठाया है जो मीडिया पर होने वाली रिसर्च में सामने नहीं आते हैं। इस तरह के काम करना दरअसल बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अनुसंधान कहीं और हुआ है। प्रमोद की बातों से असहमत होने का मतलब है मीडिया के भीतर सरोकारों को लेकर सोचे जा रहे सवालों से खुद को अलग कर लेना। इसलिए मैं प्रमोद की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। मैं उसमें केवल दो-तीन चीजें जोड़ देना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा कि हम केवल यह नहीं कह रहे हैं कि मीडिया के भीतर समाज के दलित, अल्पसंख्यक और हाशियाग्रस्त लोगों की कितनी उपस्थिति और दखल है, बल्कि हम यह भी देख रहे हैं कि उनकी खबरें कितनी आ रही हैं। शायद आप यही कहना चाहते हैं। लेकिन मैं उसके आगे भी जोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इलेक्ट्रानिक चैनलों के हवाले से कहूँ तो मैं कहूँगा कि आज दलितों और अल्पसंख्यकों की खबरें छूटती नहीं हैं, बहुत कम छूटती हैं। क्योंकि यह सवाल जब न्यूजरूम में सोचा जाता है तो अल्पसंख्यक और दलित के हिसाब से नहीं सोचा जाता, बल्कि खबरों से खेलने के औजार के रूप में सोचा जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की खबर से खेल हो जाएगा। यह मीडिया की भाषा है। दलित, अल्पसंख्यक और इस तरह के समुदायों से आए लोग खेलने के लिहाज से सबसे बड़ी खबर बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी टॉप टेन खबरें बनती हैं तो इन लोगों से संबंधित खबरें पहले या दूसरे नंबर पर होती हैं। मैंने उन्हें बॉटम में नहीं देखा।

तो मसला यहाँ दिखाने या न दिखाने का नहीं है, मसला यहाँ दिखाई जाने वाली खबरों के कोडिफिकेशन का है। उसे दिखाने के पीछे मीडिया की क्या समझ है ? मतलब चैनलों में जो भी दलित आएगा, अल्पसंख्यकों से जुड़ी जो भी खबरें आएँगी, वह किस रूप में आएँगी ? उससे जो छवि-निर्माण होगा, इमेज बिल्डिंग होगी, वह किस किस्म की होगी ? इसीलिए दिल्ली में बैठे हुए मैं ऐसी कई चीजों पर चौंक जाता हूँ। ऐसा इसलिए है कि माध्यमों में यह रवैया फिक्स हो गया है। टेलीविजन सीरियलों की भाषा देखें या न्यूज चैनलों की भाषा देखें तो यहाँ बैठ कर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन, करोड़ों लोगों के ड्राइंग रूमों में यह बहुत स्वाभाविक तरीके से देखा और सुना जाता है। यह मान लिया जाता है कि दलित है तो ऐसा होगा ही, मुस्लिम होगा तो ऐसा होगा ही। इसलिए जब आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो यह भी देखें कि खबरों की प्रस्तुति अखबारों और चैनलों में किस तरह से की जा रही है। अभी विमल थोराट मुझे कुछ अखबारों की कतरनें देकर बता रही थीं कि जूठन पर किस-किस तरह की रिपोर्टिंग हुई। किस तरह की खबरें आईं।

दूसरी बात, मीडिया में ब्राह्मणवाद इसलिए बढ़ा है, किसी खास जाति का प्रभाव इसलिए बढ़ा है, मैंने भी पूरी पोस्ट लिखी है और जाति के हिसाब से चैनलों को कैटेगराइज्ड कर दिया है। आज तक है तो किसका, एनडीटीवी है तो किस जाति का। मजाक में किया था, पर बाद में मामला गंभीर हो गया। यह सवाल सिर्फ मीडिया के भीतर का नहीं है। अभी मीडिया में जो नई स्थिति पनपी है, वह यह कि वहाँ एंट्री के लिए डिप्लोमा आफ मास कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे ही हम डिग्री की बात करते हैं, हमारा रुख अकादमिक क्षेत्र की तरफ चला जाता है। माफ कीजिए गैप नहीं खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों बराबर में आ जाएँगे। यह मेरी निराशावादी सोच हो सकती है। आपको यह, वह भले ही एक राजनीतिक स्टेटमेंट हो, पर बिना इसके मीडिया में इनकी संख्या बढ़ने वाली नहीं है। बिना डिप्लोमा के मीडिया उन्हें घुसने ही नहीं देगा।

तीसरी अंतिम बात। आप बार-बार कह रहे हैं कि बाजारवाद-पूँजीवाद वगैरह। देखिए, जब आप बड़े पैमाने पर मीडिया-तंत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें पूँजी तो लगेगी ही। इससे इनकार नहीं कीजिए। मैं एक पिद्दी सी खबर करने जाता हूँ, मेरे ऊपर सात-से-आठ हजार का खर्चा आ जाता है। पूँजी की जरूरत तो रहेगी ही। मुझे रविकांत की एक लाइन याद आ रही है जो उन्होंने दीवान पर लिखी थी कि पूँजी का कोई चरित्र नहीं होता। पैसे का रंग नहीं होता। मैं पिछले एक महीने से मीडिया के चरित्र पर देख-सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि पूँजी का भी एक चरित्र होता है। अगर पूँजी का चरित्र नहीं होता तो दो तरह के मीडिया हाउसिज काम कर रहे हैं, एक मीडिया को मल्टीप्लाई करने वाला है। एक चैनल खोला, उससे कमा कर दूसरा खोला। पूँजी के जरिए वे अपने एक्सपेंशन में लगे हैं। दूसरा बिल्डरों की पूँजी है कांट्रेक्टरों की पूँजी लग रही है। पानी से सोना पैदा करना चाहते हैं वे। रातों-रात पूँजी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब यह इन लोगों की जब पूँजी लगती है तो सरोकार के मामले में, अन्य चैनलों का तो आम लोगों से सरोकार नहीं है, पर इन लोगों को तो मीडियाकर्मियों से भी मतलब नहीं है। जो चैनल से चैनल पैदा कर रहे हैं उनकी स्थिति कम से कम मीडियाकर्मियों के बीच ठीक-ठाक है, पर जो प्लॉट और ईंटों से चैनल बना रहे हैं उन्हें तो मीडियाकर्मियों में भी दिलचस्पी नहीं है। यही कारण है कि साढ़े तीन सौ करोड़ विज्ञापन पर खर्च करने वाले वॉयस आफ इंडिया पर सात-आठ महीनों में ताला लग जाता है, और साढ़े चार सौ मीडियाकर्मी नोएडा की सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए, एक नए किस्म की समस्या पैदा हो रही है। जिनका काम आवाज उठाने का है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने का है, वे सबसे बेचारे की स्थिति में हैं। हम और आप तो किसी तरह धरना-प्रदर्शन करके किसी तरह दबाव बना सकते हैं, पर आवाज उठाने की जिम्मेदारी है जिन पर, जो दावा करते हैं कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाएँगे, वे सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। इस स्तर पर भी आप काम करें तो आपको यह खेल केवल पूँजी और बाजार का नहीं लगेगा। हिंदी चैनलों में जो एक नए किस्म की समस्या पनप रही है, उस पर भी सोचना होगा।

अभय कुमार दुबे : मैं प्रमोद जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे मेरे आग्रह पर आए और अपनी बात पेश की। मैंने उनसे खुद ही सम्पर्क किया था कि वे वर्कशाप में आएँ और इस मुद्दे को वहाँ भी उठाएँ। हिंदी की आधुनिकता के लिए, खास कर भारतीय आधुनिकता के लिए यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो विनीत ने बात कही, मैं उसके सार-तत्त्व से सहमत होते हुए उसके एक पहलू से असहमत हूँ। उस असहमति को मैं एक प्रश्न के रूप में पेश करूँगा। दलित, पिछड़ी और मुस्लिम पूँजी इस समय कहाँ है? इसमें कोई शक नहीं कि इस समय पूँजी के ऊपर ऊँचे तबकों का, ऊँची जातियों का, हिंदुस्तान के पारम्परिक रूप से अभिजात लोगों का कब्जा है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि पिछड़ों के पास पूँजी न हो। भारत में पिछड़े तबकों का एक प्रभु वर्ग उभर आया है। भारत में दलितों का भी एक प्रभुवर्ग उभर रहा है जिसके पास अच्छी-खासी पूँजी है। मुसलमानों के पास भी अपना एक प्रभुवर्ग है। जब इन लोगों की समझ में आ गया है कि मीडिया, यानी लोकतंत्र का चौथा खंभा, में हमारी बात नहीं आती। और, वे अपने-आप को हाशियाग्रस्त लोगों की श्रेणी में रखते हुए इस प्रश्न को बड़े रैडिकल अंदाज में उठाते हैं। उनकी यह बात ठीक है। हम भी उनके साथ हैं। उनके संघर्ष में उनके हमसफर हैं। उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं और आगे भी मिलाते रहेंगे। पर यह एक पेचीदा सवाल है कि उनकी प्राथमिकताओं में अपना मीडिया चालू करने का मुद्दा कहाँ स्थित है? यह हो ही नहीं सकता है कि जब तक हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अपने प्रभाव का मीडिया नहीं बनाएँगे, तब तक जिस तरह का देश है, जिस तरह का समाज है, और जिस तरह की राजनीति यहाँ होती है, उसमें यह असम्भव है कि उनकी बात सामने आ सके।

मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। 1993 में जब मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दलित-पिछड़े-अल्पसंख्यक गठजोड़ में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, उनका जागरण अखबार से बहुत बड़ा टकराव हुआ। जागरण अखबार ने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया, कयोंकि जहाँ तक मेरी समझ है जागरण के मालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी थे। उन्हीं की तरफ से वे राज्यसभा में पहुँचाए जाते थे। उन्होंने हिंदुत्व पर किताब भी लिखी थी जिसका विमोचन आरएसएस के सरसंघचालक ने किया था। उन्होंने सपा-बसपा सरकार पर जबर्दस्त हमला किया। प्रतिक्रिया में मुलायम सिंह ने एक ‘हल्ला बोल’ नामक आंदोलन चलाया और सपा कार्यकर्ताओं ने जागरण के दफ्तर को घेर लिया। जागरण का प्रकाशन नामुमकिन हो गया। नरेन्द्र मोहन को माफी मांगनी पड़ी। विवाद वहीं समाप्त हो गया। हल्ला बोल आंदोलन वापिस ले लिया गया। नरेन्द्र मोहन ने भी मुनाफा कमाने के लिए विचारधारा को स्थगित करना मुनासिब समझा और सपा-बसपा सरकार के खिलाफ चल रही अखबारी मुहिम स्थगित हो गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना अखबार निकालने के बारे में सोचा। वह संसाधन जुटा सकती थी। उसके नेताओं ने अपनी जान-पहचान के पत्रकारों से सलाह की। भाई, एक बड़ा दैनिक कैसे निकाला जाए। एक सोलह पेज का अख़बार निकल जाए जिसमें आठ पेज रंगीन हों, हम उसके लिए एक बड़ा प्रेस और सारा पैराफर्नेलिया कायम करने के लिए तैयार हैं। जब उनकी जान-पहचान के पत्रकारों ने उन्हें बताया कि दैनिक अखबार निकालना चुनान लड़ने या पार्टी चलाने से एकदम अलग तरह की चीज है। इसमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आएँगी। और, यह आपको तुरंत फायदा नहीं पहुँचा सकता। अगर इसने आपकी पार्टी और सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया तो अखबार बिकेगा ही नहीं। इसके लिए आपको एक लम्बे गैस्टेशन पीरियड से गुजरना होगा। जिस तरह पब्लिक सेक्टर की स्थापना होती है, उसी तरह दैनिक अखबार की स्थापना होती है। इसमें बीस-पच्चीस साल बाद मुनाफा होना शुरू होता है। बहुत ही बारीक और नफीस प्रक्रियाओं के जरिये आप एक खास तरह की राजनीति का दूरगामी नजरिए से समर्थन करते हैं, तब धीरे-धीरे वह खास तरह की परिस्थिति बनती है जिसके तहत मीडिया एक सांस्कृतिक-राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक निहित स्वार्थ को मजबूत करने की स्थिति में आ पाता है। अगर मीडिया का कोई हिस्सा अधकचरे तरीके से किसी को समर्थन देना शुरू करता है तो पाठक वर्ग उसका साथ छोड़ देता है। जब यह बात उन्हें बताई गई तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमारे करोड़ो-अरबों खर्च हो जाएँगे, पर हमारा वोट तो बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने वह विचार त्याग दिया। वही पुराना हथकंडा अपनाया जिसके तहत पाँच-छह पत्रकारों को अपनाया जाता है, जो अखबार में समर्थन की खबरें लगाते रहते हैं। हर्र लगे न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा।

जब मीडिया में हस्तक्षेप करेंगे तो आपको एक दूरगामी नज़रिया अपनाना होगा। लेकिन जो दलित बुर्जुआजी हैं, पिछड़ी बुर्जुआजी है जो तकरीबन उभर चुकी है, मुस्लिम बुर्जुआजी है जो शुरू से जमी हुई है, मेरा मानना है कि उसके पास दूरगामी दृष्टि का अभाव है। अपने फौरी फायदों को थोड़ा सा स्थगित करके यह लोग मीडिया की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी।

दूसरी बात यह है कि जैसे ही वे लोग अपना अखबार निकालना शुरू करेंगे, मैं यह देख सकता हूँ कि हाशियाग्रस्त लोगों का जो मैटानैरेटिव बन रहा है, जो हम लोगों को रैडिकल लगता है, मुझे भी रैडिकल लगता है, उसमें एक डिस्टेबिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अस्थिरता पैदा होगी। तब समझ में आएगा कि आज हम लोगों को मुख्यधारा के खिलाफ एक हाशिए पर रखकर देखते हैं, पर हाशियाग्रस्त लोगों का मैटानैरेटिव टिकाना भी इतना आसान नहीं है।

पंकज पुष्कर : सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका एक खास तरह का न्याय-बोध है, न्याय-दृष्टि है। हिस्सेदारी को आप व्यापक अर्थों में देखते हैं। मैं केवल यह याद दिलाऊँ और आप लोग इसके प्रति सचेत भी हैं कि योगेन्द्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्रजी ने मिलकर काम किया है, बातचीत के स्तर पर मैं भी इसमें शरीक रहा हूँ। परिकल्पना के स्तर पर भी मैं साझेदार था। उनके भी साथ था, उस विरासत के भी साथ था, आपके भी साथ हूँ। लेकिन, हम जिस घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, हमें मुहब्बत उस घोड़े से तो है नहीं। हम तो कहीं पहुँचना चाहते हैं न। तो अब तक जो सवारी गाँठी है, उससे सबक सीखें। दो दिन पहले योगेन्द्र यादवजी का एक पर्चा मुझे मिला, जर्मनी से भेजा हुआ, बहुत से साथियों को मिला है। सोशल जस्टिस को लेकर जो एक पूरा विमर्श खड़ा किया गया है, उसके वारिसों में वे खुद को सीधे-सीधे शामिल मानते हैं। और भी लोग ऐसा मानते हैं। जिसमें मंडल की राजनीति है, पिछड़े पावें सौ में साठ वाली राजनीति है। और उसका विस्तार मीडिया में भी हो, न्यायपालिका में भी हो, फौज में भी है। इस तरह से साझा रहा है। लेकिन इसमें अब एक अंतर-मंथन शुरू हुआ है। जिन लोगों से तीस वर्ष पहले यह कहा जा रहा था कि यह भागीदारी होनी चाहिए, पहले नहीं माना लेकिन अब एक बहुत बड़ा समुदाय है जो मान रहा है। जाति एक बुनियादी चीज है जिसे समझ कर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना था तो घोड़े के अलावा और चीजों का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो विमर्श और समझदारी उभर रही है, उसका जिक्र करने वाले, उस पर बात करने वाले लोगों का एक टोटा हो गया है। योगेंद्रजी के अपने कुनबे में जो समाजवादियों का है, उसमें योगेंद्रजी के अकेलेपन का मैं साझीदार हूँ। बाकी जो हैं वे खारिज इसलिए कर देंगे कि वे आपके बेसिक प्रेमाइज को लेकर ही संदिग्ध हैं। एक तो सारी बात यह है।

दूसरी बात पूँजी का सवाल, ओनरशिप का सवाल। पुरानी कैटेगरी को याद करते हुए उसे केवल दर्ज कर दूँ। केवल समाजशास्त्र और जाति के समाजशास्त्र की नहीं, जैसा मीडिया है, और जैसा होना चाहिए, उस पर। उस नए मीडिया का नीतिशास्त्र क्या हो? उसका सौंदर्यशास्त्र क्या होगा? अधिक से अधिक रंगों का होना अधिक से अधिक सुंदर होना है, अधिक से अधिक चिकना होना अधिक से अधिक सुंदर होना है? या मेरा हमदम भी बड़ा सादा है, यह बात होगी, इसकी एस्थेटिक्स की भी कहीं कोई गुंजाइश होगी? उसकी ज्ञान-मीमांसा क्या होगी? इसकी तरफ आदित्य निगम बार-बार ध्यान दिलाते हैं कि आपके सवाल कैसे उठते हैं, जहाँ से जन्म लेते हैं? उसका मैथड क्या है, उसके औजार क्या हैं? जब हम दूसरे को देख रहे होते हैं तो क्या साथ-साथ खुद को भी देख रहे होते हैं और या खुद को देखने का काम बीस साल बाद हाथ में लेते हैं? यह ज्ञानमीमांसात्मक मुद्दे हैं जिन पर हमें तैयारी के साथ बैठना, सोचना चाहिए।

दूसरी बात उसके व्यावहारिक पहलू पर। नए तरह का मीडिया ज़्यादा समावेशी होगा, ज्यादा समतामूलक होगा? न्यायप्रिय होगा, बनेगा कैसे? उपाय बता दो, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला तर्क लगा दो। पर इससे नहीं बनेगा। नहीं इसलिए कि पूँजी एक चीज़ है, पर कई और भी चीजें हैं जो कारक की भूमिका अदा कर रही हैं। यह मदद करेंगी चीजों के होने में। इसमें मासूम सा बाजारवादी कैपिटलिस्ट लॉजिक यह दिया जाएगा कि बाजार तो एकदम फ्री एंड फेयर है। सबके लिए समान स्थिति उपलब्ध है। लेकिन इस समान स्थिति को डिकोड करना जरूरी है। वह यह कि पूँजी के मामले में जिस तरह पूँजीवाद एक समतामूलक दृष्टि अपनाता है, जिस पर पूँजी है वे लगा रहे हैं, अभयभाई ने इशारा भी किया है कि दलित अपनी पूँजी क्यों नहीं लगा रहे हैं, जहाँ पूँजी के मामले में असमानता है, वहाँ राज्य की अ-हस्तक्षेप वाली नीति हो जाती है। भई, खेलो अपने-अपने तरीकों से कौन रोक रहा है। लेकिन उसमें बड़ी गड़बड़ छुपी हुई है। मैं कह रहा हूँ पूँजी एक कमोडिटी है, एक फैक्टर है, पर जो संरक्षण है, सुरक्षा है, आप जैसा करना चाहते हैं, वैसा करने का आपको मौका़ उपलब्ध है, वह भी तो है न, उसमें स्टेट हस्तक्षेप करता है। मतलब आप कुछ लिखते हैं, कहते हैं तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट करता है कि अगले दिन आपको दो चपत न मार दे। स्टेट उसके लंबे प्रोसीजरल तरीके से हस्तक्षेप करता है कि अगर किसी ने आपको आहत कर दिया है और आपको उससे हिसाब साफ करना है तो वहाँ ताकत की असमानता है। वहाँ स्टेट उसके साथ खड़ा रहता है उस कमजोर शहरी पिलपिले शहरी आदमी के साथ और आदिवासी गिरेबान पकड़ कर कभी नहीं झिंझोड़ सकता। तो पूँजी की असमानता में राज्य कहता है पूँजी ज्यादा है या कम है, आप अपने स्तर पर निबटो, दलित पूँजी पूल-अप करो और खेलो। लेकिन दूसरी कई चीजों में, आपकी ऊर्जा की कई माँगें हैं, मूतने के बाद आप पंद्रह लीटर पानी फ्लश करके बहा देते हो, आपकी जो डिमांड्स हैं, एमेनिटीज की, बेसिक नीड्स की वे अलग-अलग हैं। उसमें स्टेट पार्टीजन होता है। तो समतामूलक बात को और ज्यादा करीने से हमें सोचना होगा।

सदन झा : मुझे बहुत अच्छा लगा। दो-तीन चीजें और पर्चे से नहीं। पर्चे के बाहर से और उसके आगे से। एक बात जो पूँजी को लेकर हुई। मुझे लगता है कि पूँजी का चरित्र जिस पर अभयजी बात कर रहे थे।

दूसरी बात है बाज़ार और दलित के बीच का समीकरण। वहाँ पूँजी और बाजार का संबंध जो क्लासिकल अर्थशास्त्र का होता है, वही नहीं रह जाता। थोड़ा सा संश्लिष्ट सा है। पर बहुत सी संभावनाएँ हो जाती हैं। पर, पूँजी और बाजार दलितों ने इस्तेमाल किया है और वह कैसे एक लिबरेटिंग एक्सपीरिएंस देता है। उसमें अपनी कुछ कमियाँ हो सकती हैं। पर वहाँ से कुछ अंतर्दृष्टि ली जा सकती है चीजों को देखने की। दूसरी बात यह है कि आपके पर्चे में एक क्रूशियल स्टेटमेंट है कि नब्बे के दशक में परिवर्तन उसके मूल चरित्र में नहीं हुआ। एक तो यह तरीका है जिससे यह स्टेटमेंट इस्टेब्लिश किया है आपने। इसके अलावा भी कुछ दूसरे तरीके हो सकते हैं क्या? इसे सब्सटेंशिएट करने के, उसे फ़ोरग्राउंड करने के। कहने का मतलब यह कि इसके लिए सर्वे शायद उतना उपयोगी न हो। जैसे, ब्राह्मणवादी मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है प्रतिरोध के लिए। और भी तरीके हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी के परिवर्तन का सवाल। वरना यह सपाट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके साथ अगर और भी आप इसे बढ़ाएँगे तो और भी नए-नए आयाम खुलेंगे। ऐसा मुझे लगता है।

रविकांत : पहले मैं संदर्भ साफ़ कर दूँ जिसमें मैंने कहा था कि पैसे का कोई रंग नहीं होता। बात यह थी कि कुछ लोग आरोप लगा रहे थे हम पर कि हम लोग तो बिके हुए हैं विदेशी ताकतों के हाथ। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि पैसे का कोई रंग नहीं होता। हमने लिया है और हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता तो ठीक है, हम दलाल ही सही। दीवान-लिस्ट पर बहुत से लोग हैं, और प्रमोद रंजन उस पर पोस्टिंग करते रहे हैं। हमें बहुत कुछ पता चलता रहा है उसके जरिए। उनमें बिहार को लेकर जो आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए, वह है। फायदा यह है कि नई-नई चीजों का आप तुरंत आकलन भी करते हैं। एक खास नजरिए से निश्चित तौर पर।

हाशिए के लोग मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में एक संस्मरण सुनाऊँगा, हो सकता है पहले भी कभी सुनाया हो। कश्मीर गया था इंडिक वर्कशॉप के चक्कर में कि कश्मीरी भाषा में भी करना है हमें। कश्मीर विश्वविद्यालय में करीब सौ लोग आए थे। लड़के, लड़कियाँ और प्रोफेसर्स वगैरह। पूरी तैयारी के साथ गए थे बताने के लिए कि कैसे-कैसे काम आगे बढ़ाना है कश्मीरी जुबान में लाने के लिए कम्प्यूटरों को। लेकिन, हमने सोचा कि पहले पूछ लेते हैं कि आखिर हमारा ऑडिएंस कौन है। तो पूछा कि सबसे पहले तो यह बताइए कि आपमें से कितने लोग कम्प्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो मुश्किल से चार-पाँच हाथ उठे। तो हमारी तो ऊधौ वाली हालत हो गई। तब हमें अपना इरादा बदलना पड़ा कि क्या बोलें वहाँ पर। हमने कहा कि हमें तो कम जरूरत है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। तमाम तरह की खबरें हम तक आ जाती हैं। लेकिन आपकी खबरें जिस तरह हम तक आती हैं, उन्हें देखने से लगता है कि आपको उस चीज को पकड़ने की जरूरत है कि जिस तरह लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, और मध्यस्थता करते हुए काफी बेईमानियाँ भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कह तो दिया, उपदेश तो दे दिया, लेकिन इतना आसान भी है क्या। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि छोटे-छोटे प्रयास लोग कर रहे हैं दुनिया में, आप यह कहते हुए आलोचना करते हैं चैनलों की कि मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया हो रहा है। आप यह क्यों नहीं देख रहे कि मिस पटपड़गंज भी हो रहा है। और, जो यह किसी कोने में जागरण हो रहा है वह भी टेलीवाइज हो रहा है। इसके लिए कोई बड़ी पूँजी की दरकार नहीं होती है। उसका अलग नेटवर्क बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि छोटी पूँजी से सोचने में कोई बुराई नहीं है। छोटे नेटवर्क बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। हमेशा यह सोचना कि टक्कर देने के लिए वहीं चलेंगे तो ठीक नहीं होगा। विनीत की यह व्यावहारिक सलाह एकदम सही है कि आपको तैयार करने होंगे ऐसे लोग जो उस खौफ में और ज्यादा न जिएँ, क्योंकि मीडिया पर आप कुछ खास लोगों का कब्जा देख रहे हैं और उससे भी आप डरे हुए हैं कि हमारा कब्जा नहीं हो सकता उस पर, जो कि हो सकता है समाज में उस चीज को देखते हुए। ट्रेनिंग की जरूरत है, और खुद को तैयार करने की जरूरत है।

पंकज पुष्कर : रवि भाई से केवल यह गुजारिश करूँगा कि सनद को न दें कि पैसे का रंग नहीं होता। सनद तो रविकांत को दी जानी चाहिए। दरअसल, पैसे का रंग होता है, लेकिन सवाल यह कि आप कितने अच्छे धोबी हैं जो उसके पुराने रंग को धो दें, कितने अच्छे रँगरेज हैं कि एक नया रंग चढ़ा दें। तो यहाँ सवाल यह है। कृपा करके इतना बड़ा सर्टिफिकेट पैसे को न दें।

नवीन चंद्र : प्रमोद से कोई सवाल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया में, राज्य की संस्था में या संस्थाओं में, दलित और उत्पीड़ित तबके की भागीदारी को लेकर दो तरह की समझदारियाँ अक्सर उठती रहती हैं। एक, अपनी लोकतांत्रिक माँगें मनवाने के लिए राज्य के एजेंडे में अपना एजेंडा शामिल करवाने की कोशिश करना। उसके कई तरह के उदाहरण हैं। आंदोलन से लेकर और तरीके हैं। दूसरा, यह बात अक्सर छूट जाती है। मीडिया की अगर जाँच-पड़ताल करें कि एक संस्था के रूप में यह समाज में कर क्या रहा है? क्या यह एक किस्म का विचारधारात्मक उपकरण भी है राज्य का? उसमें कितनी रैडिकल संभावनाएँ हैं। इस सवाल को देखा जाना चाहिए। उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता बनी रहती है, पर उसका अपना ट्रैप भी है कि वहाँ जा कर आपका एजेंडा ट्रांसफर हो जाता है। दलित आंदोलन के संदर्भ में यह बात पीछे आ रही थी।

यह भी पढ़ें : भारतीय मीडिया : कौन सुनाता है हमारी कहानी?

जब हम जनतंत्र की बात करते हैं, रैडिकल जनतंत्र की बात करते हैं और अक्सर अधिकारों की बात राज्य के पाले में जा कर खत्म हो जाती है। मीडिया में हिस्सेदारी का सवाल अपने-आप में रैडिकल है, पर उसके बाद के एजेंडे पर सोचने की बात भी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया के इस चरित्र को समझते हुए भी उत्पीड़ित तबकों के रैडिकल एजेंडे को राज्य की चैहद्दी में किस हद तक ले जाना चाहिए। क्या आप अपनी पूँजी के ज़रिए राज्य की चैहद्दी में रहते हुए अपनी रैडिकल बात को ले जा सकते हैं? यह कोई सवाल नहीं है, मन में जिज्ञासा थी, वह पूछ ली।

राकेश कुमार सिंह : सवाल सारे आ गए हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि दलितों की अपनी पूँजी का इस्तेमाल हो, जो हाशिए पर हैं उनका मीडिया खड़ा हो। ठीक है ऐसा होना चाहिए। पर, पढ़ाई करने की जगह नहीं बनी दलितों की विश्वविद्यालय में तो दलित अपनी यूनिवर्सिटी बना लें। मीडिया में अपनी जगह नहीं मिली तो अपना मीडिया बना लें। न्यायपालिका अगर हमारी नहीं सुन रही है तो क्या नई न्यापालिका खड़ी की जाएगी? यह कौन सा रास्ता है?

बहुत पहले एक लेख छपा था कि यह काम नहीं कर रहा है तो प्राइवेटाइज्ड कर दो। वह काम नहीं कर रहा है तो प्राइवेटाइज्ड कर दो। संसद को भी कर दें प्राइवेटाइज्ड? मेरे खयाल से यह हल नहीं है। फिर काहे की डेमोक्रैसी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। दूसरी बात, चार नर्स दिल्ली के जंतर-मंतर पर माला पहन कर बैठ जाएँ तो अखबारों में फोटो समेत आ जाता है। बीस हज़ार दलित देश भर से आ रहे हैं, उनके बच्चे को उल्टी हो रही है, कोई खबर नहीं है। इसके लिए या तो हम इंतजार करें कि दलित डायसपोरा पैसा भेजे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि यह लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं वे दलितों का टैक्स नहीं खा रहे हैं? उनके दिए गए पैसे पर नहीं जी रहे हैं? ऐसी बात नहीं कि लोग हैं नहीं मीडिया में। इसी मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ लोग हैं जो उठाते हैं मुद्दे। सवाल यह है कि कब तक चाटते रहोगे। फिर, अपना धोबी, अपना नाई, सारी व्यवस्था अपनी करनी होगी। अपनी ज्युडिशियरी भी खड़ी करनी होगी क्या ? फिर वह खास पंचायत चलेगी। यह एक विकल्प तो है, पर अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है प्लीज।

आदित्य निगम : मैं दरअसल राकेश और अभय की बातों के दरम्यान कुछ बोलना चाहता हूँ। पर्चे से तो बहुत आँखें खोल देने वाली स्थिति बनी है। जो बात हमें आभास की तरह मालूम थी, अब वह ठोस तरीके से पता चलती है। मुझे जो चीज परेशान कर रही है, वह राकेश ने भी कही। मैं खुद मेनस्ट्रीम मीडिया का कायल नहीं हूँ। अभय से कह भी रहा था कि सात दिनों तक न अखबार पढ़ा, न टीवी देखा, वाकई कोई खला महसूस नहीं हुई। मजे में हूँ। मेरे पास आधी खबरें ब्लॉग और ई-मेल से आ जाती हैं। लेकिन, जहाँ सत्ता में दावेदारियों का सवाल है वह अपना मंदिर और मस्जिद अलग बनाकर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है अभय कि मुसलमानों के अखबार नहीं हैं, बहुत अखबार हैं। दलित भी अपने निकाल लेंगे। चंद्रभान प्रसाद का अपना एजेंडा है। वे चाहते हैं नैशनल अखबार निकले, पूँजीपति वर्ग ऐसा चाहिए। मुमकिन है कि देर-सबेर निकले भी। दलितों के, पिछड़ों के निकलेंगे, वे एक तरह का दबाव पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर मेनस्ट्रीम मीडिया पर दबाव पैदा कर सकते हैं तो एक बात है। वरना अगर डिफ़ॉल्ट पोजीशन यह है कि आबादी का सात या आठ या पंद्रह-बीस फीसदी हिस्सा अस्सी से नब्बे फीसदी नौकरियों पर काबिज रहेगा, मीडिया में, तो अलग-अलग दुकानें खोल कर ज्यादा फायदा नहीं होगा।

हालाँकि उसका असर किस तरह पड़ता है, यह भी देखने वाली बात है। मैं उसे भी कम करके नहीं आँकना चाहता हूँ। ओबामा के इलेक्शन कैम्पेन का रहा, वह भी काफी दिलचस्प है। एक हद तक पूरा मीडिया उसे नजरअंदाज करता रहा। एक बार जब वह वैकल्पिक और समांतर मीडिया के ज़रिए बनने लगा, लोगों की समझ में आने लगा कि वाकई एक बड़ी गोलबंदी हो रही है, तो फिर मुख्यधारा के मीडिया में भी आना शुरू हो गया। इसलिए खबरों के आने की गारंटी तो की जा सकती है, चारों तरफ से दबाव बनेगा तो, पर जैसा कि विनीत कह रहे थे कि वह खबर किस तरह परोसी जा रही है, यह देखना भी जरूरी है। कभी-कभी यह हो सकता है जैसा कि राकेश ने कहा कि बीस हजार का प्रदर्शन हुआ और उसकी खबर नहीं आई। लेकिन, अक्सर यह होता है कि आ भी जाए तो किस तरह से आई है। तो अंदर की उसकी जो बनावट है, वह सिर्फ वैकल्पिक सरअंजाम खड़े करके नहीं हो सकता। वहाँ सत्ता की दावेदारियों का है। एक छोटी सी बात उसी से जुड़ी हुई है। उर्दू अखबार हैं, पर्याय हैं मुसलमानों के। इन अखबारों का तर्क फिर भी अलग होता है। स्टैंड पर बीस अखबार पड़े होते हैं, हिंदी अखबार लेना है, अंग्रेजी अखबार लेना है, अपनी पसंद का लिया और चले आए। उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको लिपि की पहचान नहीं है। आप नहीं जानते कि उसमें क्या हो रहा है। जिस दिन चैनल में उसकी सियासत दिखाई देगी, अभी भी कुछ उर्दू चैनल हैं, पर वे अभी बैलेंस तरीके की सियासत कर रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत हमलावर किस्म का पोस्चर लेकर कोई चैनल खड़ा होता है, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, यह जानने के लिए तो लिपि जानने की जरूरत नहीं है। आप हाथ में रिमोट लिये बैठे हैं और सर्फ कर रहे हैं और अचानक देखना-सुनना शुरू करते हैं सारी चीजें। आते वक़्त शायद सुधीर ही बता रहे थे कि हाई वे पर ईद की तस्वीर का नजारा आपने बताया था। अब यही चीज टेलीविजन चैनल पर हक के साथ होती है, और मुस्लिम टेलीविजन चैनल पर तो उसके क्या फलितार्थ हो सकते हैं।… इसलिए मैं अभय की बात से सहमत हूँ कि जब तक वहाँ नहीं है, तब तक यह सब करना होगा, पर इसको मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ कि उससे अंदरूनी सत्ता के ढाँचे नहीं बदलेंगे। उसके लिए अंदरूनी सत्ता के ढाँचे और दावेदारियों की जरूरत है।

अभय कुमार दुबे : जैसा कि कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि सभी तुलनाएँ लँगड़ी होती हैं। फिर भी लोग तुलना तो करते ही हैं। तो राकेश जी ने भी तुलना की। न्यायपालिका और मीडिया के बीच में। अब मैं यह तो नहीं बताऊँगा कि यह तुलना कितनी लँगड़ी थी, दोनों पैरों पर चल रही थी या एक पैर पर। पर, मेरा निवेदन है कि अगर भारतीय मीडिया के इतिहास की तरफ देखें तो आप पाएँगे कि तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो का सिद्धांत यहाँ चलता है। अकबर इलाहाबादी का शेर था। खींचो न कमानों को न बंदूक निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मेरा कहना यह कि आप शुरू से देखें। आजादी की लड़ाई लड़नी हैं तो अपने अखबार निकालने पड़े। अपना मीडिया खड़ा करना ही होगा। वह कितनी दूर तक जाएगा, पता नहीं। और, उसके भीतर एक बहुत बड़ा खतरा है जो पंकज पुष्कर ने अपनी बातचीत में बताया। कि जैसे ही आप अपना मीडिया खोलते हैं, तो उन लक्ष्यों को जरूर वेध पाते हैं जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, पर आपको एक असली चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। यानी जिस मीडिया की आप आज आलोचना कर रहे हैं उसके मुकाबले आप वह पत्रकारिता कर पाते हैं जिसमें, प्रमोद ने अपना अंतिम वाक्य लिखा है : ‘ तब तक विरोधी मत रखने वाले विचारों, समानता और बंधुत्व के लिए उसमें जगह नहीं होगी। और इसके बिना इसके आधुनिक हो चुकने की सभी बातें बेमानी बनी रहेंगी।’ हम देख सकते हैं कि एक पिछड़ा मीडिया होगा, दलित मीडिया होगा, पर क्या पिछड़ा मीडिया दलित मीडिया को जगह देगा? जरूरत तो यह है कि यह सब करना होगा पर जो स्थिति है, मैं जानता हूँ। मैं 1986 की बात बताता हूँ। मेरी जनसत्ता में नियुक्ति हुई, तो मैंने देखा कि वहाँ पिछड़ी जातियों के जो पत्रकार थे उनमें इसे लेकर कितना असंतोष था। और, किस तरह एक खामोश प्रतिरोध करते हुए जैसे ही इंडिया टूडे की हिंदी पत्रिका निकली, वे जनसत्ता छोड़ कर उसमें चले गए। और, इस इस्तीफे को लेकर एक बात यह भी थी कि एक ब्राह्मण को लाकर आपने हमारे ऊपर बैठा दिया। जब कि वे वहाँ 1983 से ही काम कर रहे थे। पर इस नए व्यक्ति को लाया गया जिसकी तनख्वाह हमसे ज्यादा है। बाकायदा उन्होंने इसका लिखित प्रतिरोध किया। प्रभाष जोशी उस समय हर एक को पंडित अभय कुमार दुबे, पंडित जगदीश उपासनेय कह कर संबोधित करते थे। तो उससे बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ। अब वे रविवार डॉट कॉम पर कहते हैं कि केवल ब्राह्मण ही ब्रह्म संवाद कर सकता है। इसलिए वही श्रेष्ठ काम कर सकता है। सचिन तेंदुलकर सारस्वत ब्राह्मण, सुनील गावस्कर सारस्वत ब्राह्मण। यह सब उनके बयान हैं। पंद्रह दिन पहले ही उनकी विविध मुद्राओं में तस्वीरों के साथ प्रसारित किया गया है। मेरा निवेदन के तौर पर एक पहले कदम के रूप में, मैंने सोलह साल मीडिया की दुनिया में गुजारे हैं, खास तौर से हिंदी मीडिया में, अंग्रेजी मीडिया की हालत थोड़ी बेहतर है, जब तक वे अपना मीडिया नहीं बनाएँगे, फिर उनके सामने भी संकट आएगा और मुख्यधारा के मीडिया के सामने भी संकट आएगा तब फिर बीच का रास्ता निकलेगा।

अपूर्वानंद : प्रमोद का पर्चा सुनते हुए मुझे आरक्षण पर हाल की बहस का ध्यान आया। मुझे लगता है कि वह दो अखबारों और एक चैनल का खड़ा किया गया आंदोलन था। अर्जुन सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुआ। एक अंग्रेजी चैनल के पत्रकार कैमरे के साथ और एक दूसरे अंग्रेजी अखबार के पत्रकार आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस और आईआईटी में गए और पूछना शुरू किया कि इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इससे आंदोलन आरम्भ हुआ। आंदोलन का अगर शाब्दिक अर्थ ले लें- जब कोई एक हिस्सा आंदोलित होता है, तो वह आंदोलन था। पर पूरी तरह से मीडिया उत्पादित आंदोलन था। फिर मीडिया ने ही सोचना शुरू किया कि कितना प्रतिनिधित्व है। उस दरम्यान अगर दस दिनों के अखबारों का सरसरी तौर पर अध्ययन करने की कोशिश की थी कि इसकी खबरों को कितना दे रहे हैं। मुखपृष्ठ पर कितनी खबरें दे रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, अंदर कितनी खबरें दे रहे हैं, सम्पादकीय कितने लिख रहे हैं, सम्पादकीय पन्ने पर कितने निबंध छाप रहे हैं, उसके सामने वाले पन्ने पर कितने छप रहे हैं। और उनकी संख्या किसी भी बड़े आंदोलन के मुकाबले आनुपातिक रूप से सौ गुना ज्यादा थी। अब मुझे ठीक-ठीक आँकड़ा याद नहीं है। यह तो स्थिति है।

लेकिन अभयजी ने जो रास्ता सुझाया, दलित पूँजी की वे बात कर रहे हैं। तो पूँजी का एक तर्क है। मैं जब टेलीविजन को देखता हूँ तो उसके विज्ञापनों को भी देखता हूँ। वे विज्ञापन बनाए किस तरह जाते हैं, चाहे वे जीवन बीमा निगम के विज्ञापन हों, या दूसरे तमाम विज्ञापन हों। मुझे दिखाई पड़ता है कि वे सम्बोधित हैं प्रायः मध्यवर्गीय हिंदू खरीदारों को। क्योंकि उनके पास पैसा है। वे खरीदार हो सकते हैं। यह तर्क है। अगर आप जीवन बीमा निगम से कहेंगे कि आपके सारे विज्ञापनों में सिंदूर होता है, और चावल लुढ़काया जाता है, या एक हिंदू कर्मकांड या अनुष्ठान दिखाया जाता है विवाह का, तो मुस्लिम क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके पास सीधा तर्क होगा कि बीमा कराने वाले कितने हैं जिन्हें हम संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि यदि दलित पूँजी लगाएगा भी तो क्या अखबार का चरित्र भिन्न होगा ? वहाँ भी तो सवाल होगा कि खरीदार कौन है ? खास कर इलेक्ट्रानिक चैनल में कि देखने वाला कौन है? वह जो दलित मालिक होगा, अंततः उसे काम करने वाले वही चाहिए, क्योंकि उसे चैनल चलाना है, उसे मुनाफफा कमाना है। तो यह एक दुविधा है कि क्या आप खरीदारों का चरित्र बदल सकते हैं?

(आदित्य निगम : नओमी क्लाइन की किताब नो लोगो में अस्सी और नब्बे के दशक की अमेरिकी पूँजी का चित्र है कि किस तरह से, वो, जो एक आंदोलन बन रहा था वह गोरे रैडिकल्स का था, और किस तरह से पूरे समय के दौरान पूरा विज्ञापन तंत्र और पूँजी का पूरा फोकस काली आबादी और उसके प्रति रिओरिएंट किया गया। उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। पूँजी का एक यह भी तरीका है कि मुनाफा बनाने के लिए, विज्ञापन करने के, खरीदार बटोरने के लिए वह खास तरीके अपना कर डॉयलाग कर सकती है। एक हद तक चल ही सकता है। यह अलग बात है कि एक हद के बाद उसमें भीतर जो तबकाती मामले हैं, वे उठेंगे।)

इसलिए मैं अपनी बात खत्म लूँ कि प्रमोद का यह हिस्सेदारी का संघर्ष इसलिए बना रहता है कि अकादमिक संस्थानों में और दूसरी जगहों में अगर चरित्र नहीं बदलेगा तो बात का चरित्र नहीं बदलेगा। वह संघर्ष इससे स्वतंत्र होगा कि मिल्कियत किसकी है। मिल्कियत हो सकता है कि किसी और की हो। लेकिन लोकतांत्रिक संघर्ष का एक स्तर यह है कि अगर वह दबाव बनाए रखा जाए जिसमें मजबूर हो कर आपको वह जगह खोलनी पड़े। जैसे, अकादमिक संस्थानों ने बहुत ही मजबूर हो कर अपने दरवाजे खोले हैं। वे चाहें ओबीसी के लिए हों, चाहे दलित के लिए हों। किसी अकादमिक संस्थान का दिल इसमें नहीं है। इतनी मजबूरी है, इतनी खीज है, इतनी उलझन है, उनमें कि लीजिए अब हम क्लास रूम का क्या करें, भाषा का क्या करें, गुणवत्ता का क्या करें। बिना यह सोचे कि यह सब किस काम की अगर यह लोग इस दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। तो हिस्सेदारी का प्रश्न एक दूसरे स्तर पर निबटा जाएगा और दूसरे जो नुक्ते यहाँ उठाए गए हैं वे भी निबटे जाएँगे।

प्रमोद रंजन : कई सवाल इस पर आए हैं कि किया क्या जाना चाहिए? समाधान क्या है? जब मैंने अध्ययन तैयार किया था तो पटना में कई लोगों ने कहा था कि यह तो आपने लिखा ही नहीं कि क्या करना चाहिए? मैंने उत्तर दिया था कि उस समय वह मेरा आशय भी नहीं था, मेरा काम सिर्फ यह बताना है कि है क्या? होना क्या चाहिए, यह सोचने के लिए दूसरे लोग हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत सारी बातें आई हैं। तो मैं अभयजी से सहमत नहीं हो पाता। जैसा कि राकेश ने अच्छे ढंग से कहा है कि क्या दलित-पिछड़े अपनी अलग संसद और अलग न्यायपालिका बनाएँगे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब आम्बेडकर तक जाएँ, फुले तक जाएँ, कोई सहमत नहीं दिखेगा इससे कि आप हाशिया बनाएँ। यह कोई समाधान नहीं है। हमने देखा कि मुसलमानों के अखबार हैं। वे क्या कर रहे हैं? छह अखबार हैं मुसलमानों के बिहार में। धर्मांधता के मुद्दे पर उनकी क्या स्थिति है?… सारे मालिकान हैं, वे एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। जद-यू और राजद से। उनका अपना एजेंडा है उस पर वे काम कर रहे हैं। उससे वह चीज हल नहीं होती जो हम चाहते हैं। विरोधी मतों को वे कितनी जगह देते हैं? जगह मिलती है, लेकिन उस रूप में नहीं कि बहुत प्रभावी ढंग से मिलती हो। तो, यह तरीका तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता।

दूसरी बात विनीत ने कही बहुत अच्छे ढंग से। संभवतः वे यह मान कर चल रहे थे कि मैं बाजार और पूँजीवाद का विरोध करता हूँ। यह बात नहीं है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है ब्राह्मणवादी पूँजीवाद। पूँजीवाद और बाजार को मैं एक नियामत के तौर पर देखता हूँ, पर उसका गठजोड़ जब ब्राह्मणवाद के साथ हो जाता है, तो गड़बड़ी शुरू होती है। आखिर बाजार होगा, पूँजी होगी, तभी तो मीडिया होगा। नहीं तो हम लघुपत्रिकाएँ निकालेंगे। दूसरी बात आपने कही कि हम खेलते हैं खबरों से। कहाँ खेलते हैं खबरों से? आरक्षण के समय आपने कहाँ खेला? उन खबरों से जो अधिक लोगों तक पहुँचती हैं। (अपूर्वानंद : वे दूसरी बात कह रहे थे कि वह दलित है पर खेलने लायक है। उससे आप नए-नए खेल पैदा कर सकते हैं। इस अंदाज में उस खबर को ऊपर रखा जाता है।) ठीक है बेचते हैं, कभी-कभी बेचते भी नहीं है दरअसल। यहाँ आ रहा था शिमला। 29 तारीख को मैं दिल्ली में था। हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में एक साथी ने बताया के पूरे पन्ने का विज्ञापन सभी अखबारों को जारी हुआ है। विज्ञापन है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली कैसे हत्या कर रहे हैं। भारत सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। मैं पूछता हूँ कि नक्सलवाद एक राजनीतिक धारा है तो क्या नक्सलवाद भी एक विज्ञापन जारी करेगा तो पैसा लेकर अखबार छापेंगे? कि किस-किस को पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मारा है, किस-किस को राज्य ने मारा है? पैसा दे कर भी आजादी कहाँ है? नहीं छपेगा। पूँजी ही सब कुछ नहीं होती। सिर्फ राजसत्ता का भय भी नहीं है यह। मैं आपको बताता हूँ कि एक घटना। बिहार में लोकसभा का चुनाव था। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और गया था स्थानीय राजद नेता श्याम रजक के पास। वे परेशान थे। क्या हुआ जी? बोले, हमने एक विज्ञापन जारी किया है जिसे हिन्दुस्तान ने छापने से मना कर दिया गया है। वह विज्ञापन आधे पन्ने का अस्सी हजार रुपये का था जिसे छापने से मना कर दिया गया था। किसी अखबार ने नहीं छापा। आखिर में सन्मार्ग ने छापा जो बहुत कम प्रसारित होता है। विज्ञापन में तस्वीर बनी थी नीतीश कुमार की कि उनके मुँह से पानी निकल रहा है और उससे बाढ़ आ रही है। यानी मुख्यमंत्री ने कोसी क्षेत्र को बाढ़ में डुबा दिया। अखबार का कहना था कि हम इसे इसलिए नहीं छापेंगे कि नीतीशजी की मानहानि होती है। रजक अखबार के मैनेजर से फोन पर बहस कर रहा था कि जब लालू प्रसाद रेलमंत्री बने थे तो आपने भैंसे पर बिठा कर उसके आगे रेल का इंजन बना दिया था। भैंस के सिर की जगह रेल इंजन दिखाया था, तो उनकी मानहानि नहीं हुई थी? आपने वह स्वेच्छा से किया था, आज आपके पैसे दिए जा रहे हैं पर आप नहीं छाप रहे हैं। जवाब मिला कि कुछ भी नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि पूँजी सब कुछ नहीं करती है। बहुत सारे पूर्वग्रह होते हैं। हालत भयानक तब हो जाती है जब पूँजी का गठजोड़ हो जाता है। पिछले दिनों मैंने एक लेख लिखा था कि बनिया और ब्राह्मण का गठजोड़ है और चूँकि ब्राह्मण हार रहा है और बनिया जीत रहा है इसलिए प्रभाष जोशी नाराज हैं। इस पर प्रभाष जी बहुत भड़के। मुझे काले धंधे का रक्षक और रतौंधी का शिकार कहा। धमकी दी कि टिकोगे नहीं। गनीमत है कि उनके श्राप के बावजूद अब तक टिका हूँ। अभयजी ने मुलायम सिंह का उदाहरण दिया था कि कैसे उन्होंने अखबार निकालने की कोशिश की थी पर उन्हें बताया गया कि सफलता मुश्किल है। अलग अखबार निकाले जाएँगे तो उनका हश्र क्या होगा। पाठक कौन होंगे? सिर्फ दलित-पिछड़े? अपनी डफली-अपना राग?

पंकजजी ने नए मीडिया के सौंदर्यशास्त्र और ज्ञानमीमांसा की बात की थी। नया मीडिया जब भी बने, उसमें लोग सभी तबकों के होने चाहिए, महिलाएँ होनी चाहिए, तभी बन पाएगा। ये कुछ बातें थीं जो मुझे आपके सामने रखनी थीं।

प्रतिभागियों का परिचय :

आदित्य निगम संप्रति सीएसडीएस, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।

अभय कुमार दुबे इन दिनों सीएसडीएस, नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफ़ेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक तथा समाज विज्ञान और मानविकी की पत्रिका ‘प्रतिमान : समय समाज संस्कृति’ के प्रधान सम्पादक हैं।

अपूर्वानंद संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में ‘सुंदर का सपना’ तथा ‘साहित्य का एकांत’ शामिल है।

राकेश कुमार सिंह जेंडर विषयों को लेकर काम करने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सीएसडीएस, नई दिल्ली के मीडिया शोधार्थी रहे।

पंकज पुष्कर इन दिनों दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।

विनीत कुमार इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. बी. आर. आंबेडकर कॉलेज में मीडिया और साहित्य विषय के प्रोफेसर हैं।

सदन झा इन दिनों सेंटर फॉर दी सोशल स्टडीज, सूरत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

रविकांत संप्रति सीएसडीएस, नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये सीएसडीएस की विशेष परियोजना सराय से जुड़े रहे।

(कॉपी संपादन : नवल/इमानुद्दीन)

संदर्भ :

[1] प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। हिंदी साहित्य कोश ज्ञानमंडल के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्रयी (भारतेन्दु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र) में से एक थे। उन्होंने ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन 15 मार्च, 1883 ई. में शुरू किया था। यह 1894 तक प्रकाशित हुआ। बीच में कुछ दिनों के लिए मिश्र कालाकाँकर से प्रकाशित होने वाले ‘हिंदुस्तान’ में संपादक होकर चले गये थे। ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप (सम्पादक : बालकृष्ण भट्ट) उस युग के प्रमुख पत्र थे जो उग्र राजनीतिक धारा के लिए जाने जाते थे।

[2] वीरभारत तलवार, रस्साकशी, ‘धर्म और समाज सुधार’, सारांश प्रकाशन, दिल्ली।

[3] दैनिक जागरण, पटना संस्करण में प्रकाशित समाचार, ‘एक राष्ट्रधर्म घोषित करे सरकार’, 29 जुलाई, 2009।

[4] देखें, जनसत्ता के संस्थापक-संपादक प्रभाष जोशी का देशबंधु के संपादक आलोक प्रकाश पुतुल द्वारा लिया गया साक्षात्कार, रविवार डॉट कॉम पर

[5] देखें, जनसत्ता, दिल्ली के 6 सितम्बर, 2009 के अंक में प्रभाष जोशी का लेख ‘काले धंधे के रक्षक’।

[6] प्रमोद रंजन की पुस्तिका मीडिया में हिस्सेदारी में बिहारी मीडिया का सामाजिक सर्वेक्षण, प्रज्ञा सामाजिक संस्थान, पटना।

[7] हरबर्ट आई. शिलर, संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, पृ.65।

[8] वही, रेमंड विलियम्स का उद्धरण, ग्रंथ शिल्पी, पृ.61।

[9] पत्रकार सुरेन्द्र किशोर की टिप्पणी, प्रथम प्रवक्ता (सम्पादक : रामबहादुर राय), प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009।