‘गुलामगिरी’ के प्रकाशन की वर्षगांठ (1 जून, 1873) पर विशेष

जहां न्याय की अवमानना होती है, जहां जहालत और गरीबी है, जहां कोई भी समुदाय यह महसूस करे कि समाज सिवाय उसके दमन, लूट तथा अवमानना के संगठित षड्यंत्र के कुछ नहीं है — वहां न तो मनुष्य सुरक्षित रह सकते हैं, न ही संपत्ति। – फ्रैड्रिक डगलस

गुणीजन कहते आए हैं, जवाब से सवाल ज्यादा मुश्किल होता है। सवाल समझ में आ जाए तो जवाब खोजने में देर नहीं लगती। दो सौ साल पहले बहुजनों का सांस्कृतिक-सामाजिक शोषण आज के मुकाबले कहीं अधिक था। किंतु उसके विरोध में न कोई चेतना थी, न आवाज और ना ही उनके हालात को लेकर कोई सवाल उनके दिमाग में उठते थे। वे शोषण-उत्पीड़न के साथ जीना सीख चुके दीन, दलित, सर्वहारा थे। वे मानते थे कि वे वैसे ही हैं, जैसा उन्हें होना चाहिए था। उन्हें समाज से कोई शिकायत न थी। शिकायत थी तो ब्राह्मणों द्वारा थोपे गए ईश्वर से, जिसे वे भ्रमवश अपना मान बैठे थे। जीवन की तमाम हताशाओं के बीच ईश्वर नामक काल्पनिक सत्ता ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। वे इस बात से अनजान थे कि धर्म और ईश्वर उन्हें गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र हैं।

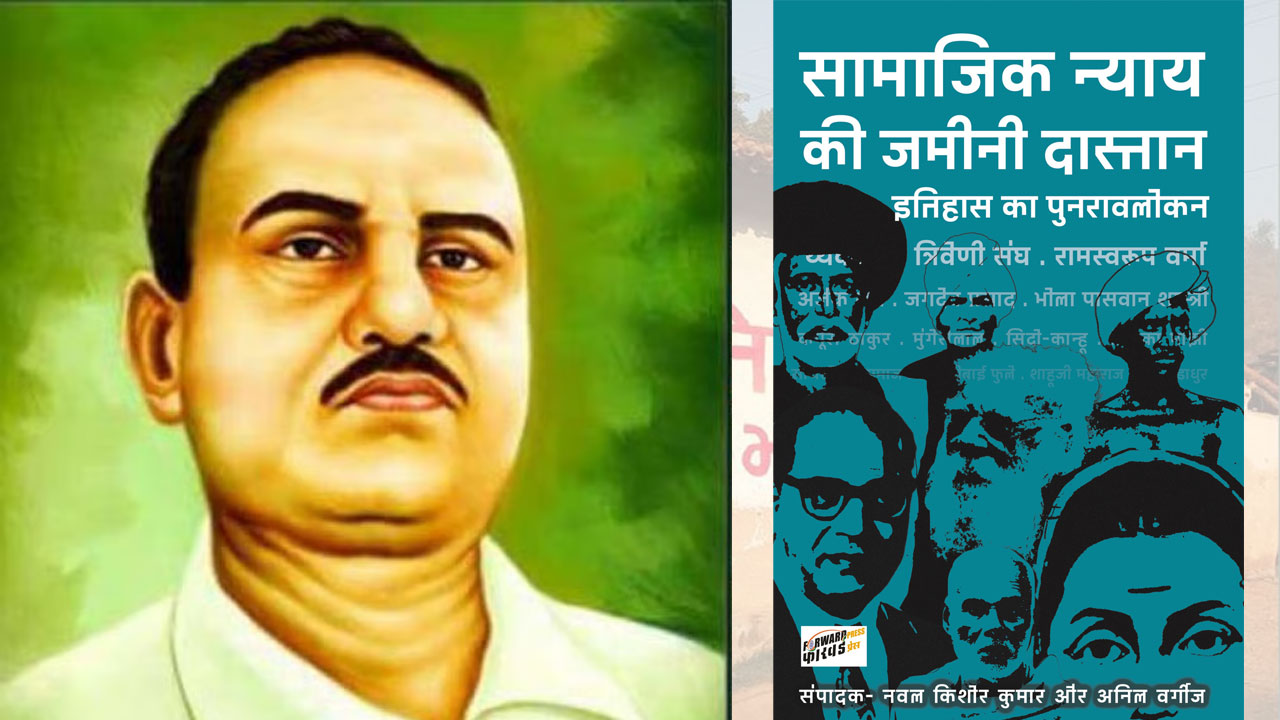

बावजूद इसके कि मेहनत-मशक्कत के सारे काम उनके जिम्मे थे, बदले में नकद मजदूरी तो दूर, समुचित खाद्यान्न तक नहीं मिलता था। अनेक को तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बेगार करनी पड़ती थी। सन 1848 में कार्ल मार्क्स (5 मई, 1818-14 मार्च, 1883) ने ‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ के जरिए जब यह आह्वान किया कि ‘दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ’ तब भारत के शूद्रों-अतिशूद्रों, छूत-अछूतों में उसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई। उस समय उन्होंने मान लिया कि वे मजदूर थोड़े ही हैं। वे तो लोहार, बढ़ई, चमार, कुम्हार, तेली, तमोली, धोबी, मल्लाह वगैरह हैं। यह मानते हुए कि शूद्रों-अतिशूद्रों की असली समस्या उनकी अशिक्षा है और शिक्षा ही उन्हें अज्ञानता के दलदल से बाहर निकाल सकती है, जोतीराव फुले (11 अप्रैल, 1827 – 28 नवंबर, 1890) ने भी उसी वर्ष शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। उसके बाद तो मात्र 3 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक 18 स्कूल खड़े कर दिए। अगले 25 वर्षों तक वे शिक्षा के जरिए अज्ञान के अंधकार को मिटाने में लगे रहे। उन्होंने जातिवाद को संरक्षण देने, धर्म के नाम पर तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, पाखंड और पापाचार फैलाने के लिए ब्राह्मणों को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि ‘नकली धर्मग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणों ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार ईश्वरीय देन हैं।’ पुरोहित वर्ग के आडंबरों और प्रपंचों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ‘तृतीय रतन’ (1855) नाटक लिखा। निचली जातियों में आत्मसम्मान का भाव पैदा करने के लिए ‘पोवाड़ा : छत्रपति शिवाजी भौंसले का’ (1869) की रचना की। वर्ष 1869 में ही ‘ब्राह्मणों की चालाकी’ तथा ‘पोवाड़ा : शिक्षा विभाग के अध्यापक का’ का प्रकाशन हुआ। पहली कृति ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों पर मुक्त बयान जैसी थी। दूसरी पुस्तक में शूद्रों और अतिशूद्रों को पढ़ाने में ब्राह्मण अध्यापकों की आनाकानी तथा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया था। ये सभी कार्य महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद एक बड़े आंदोलन की पूर्वपीठिका जैसे थे।

वर्ष 1873 तक शूद्रों-अतिशूद्रों की शिक्षा के लिए शुरू किए गए अभियान को 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। उनके स्कूलों से निकले शूद्र-अतिशूद्र विद्यार्थी सामाजिक जीवन में आने लगे थे। वे तर्क करते थे और दिलो-दिमाग से स्वतंत्र थे। अब फुले को लगा कि ब्राह्मणों के सांस्कृतिक प्रभुत्व के विरुद्ध बड़ा आंदोलन खड़ा करने का समय आ चुका है। जातिप्रथा के कलंक से मुक्ति के लिए शूद्रों-अतिशूद्रों को उनके प्राचीन अतीत के बारे में बताया जाना आवश्यक है। यह बताया जाना आवश्यक है कि पुराणों, महाकाव्यों और दूसरे धर्मग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणों ने उनके इतिहास और संस्कृति का विरूपण किया है। साथ ही यह भी कि उनके पूर्वज भी एक गौरवशाली अतीत के स्वामी रहे हैं। उस एहसास को जीने के लिए ब्राह्मण संस्कृति के चंगुल से बाहर आना आवश्यक है। उन धर्मग्रंथों, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रतीकों को नकारना आवश्यक है जो उन्हें दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक बनाते हैं। बगैर उनके बौद्धिक-सांस्कृतिक अधिपत्य के बाहर आए, उनकी समाजार्थिक स्वतंत्रता असंभव है। ‘सांस्कृतिक अधिपत्य’ का विचार मार्क्स की ओर से आया था। उसे विस्तार दिया था अंतोनियो ग्राम्शी (22 जनवरी 1891 – 27 अप्रैल, 1937) ने। उनका कहना था कि मनुष्य को बौद्धिक दास बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों, मिथकों आदि को जिस प्रकार मनुष्यता की संपूर्ण पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी काट समानांतर संस्कृति के निर्माण एवं विकास द्वारा ही संभव है।’ ‘गुलामगिरी’ (1873) के माध्यम से फुले ने यही किया था। वह भी ग्राम्शी से करीब चार दशक पहले। अपने विचारों और कार्य को सशक्त आंदोलन का रूप देने के लिए, 1873 में ही उन्होंने ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना की थी।

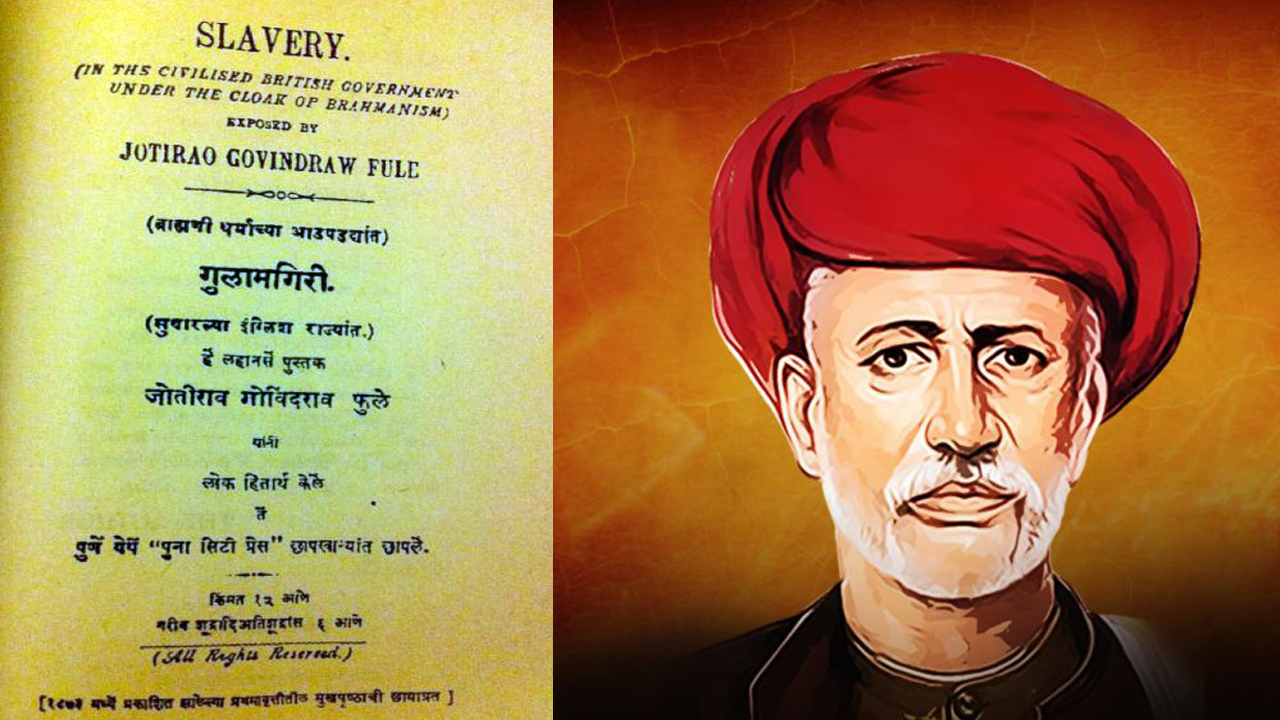

ब्राह्मणवादी धर्म की आड़ में : गुलामगिरी

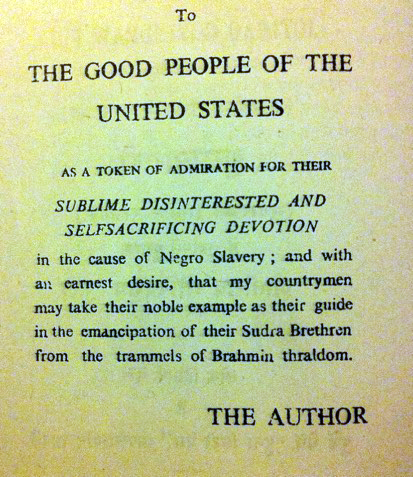

‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ की तरह ‘गुलामगिरी’ भी छोटी-सी पुस्तक है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया को बदलने के लिए भारी-भरकम महाकाव्यों की जरूरत नहीं पड़ती। नीयत अच्छी हो तो चंद शब्द भी अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ‘गुलामगिरी’ को उन्होंने ‘संयुक्त राज्य [अमेरिका] के सदाचारी जनों, जिन्होंने गुलामों को दासता से मुक्त करने के कार्य में उदारता, निष्पक्षता और परोपकार वृत्ति का प्रदर्शन किया था, को सम्मानार्थ समर्पित’ किया था। भारत में ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’ विरोधी संघर्ष के इतिहास में इस पुस्तक का ठीक वही स्थान है, जो दुनिया-भर के मजदूर आंदोलनों के इतिहास में ‘कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो’ का है। मराठी में लिखी गई इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का मूल्य 12 आना था। मगर निर्धनों तथा शूद्रातिशूद्रों को यह पुस्तक आधी कीमत पर उपलब्ध कराई जाती थी। इसके पीछे जोतीराव फुले की दूरदृष्टि थी। उद्देश्य था कि जो गरीब तथा शूद्र-अतिशूद्र ‘गुलामगिरी’ को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पैसे की कमी बाधा न बने।

जाक देरिदा (15 जुलाई, 1930 – 9 अक्टूबर, 2004) को ‘विखंडनवाद’ का आदि व्याख्याता माना जाता है। फुले इस पद्धति का प्रयोग ‘गुलामगिरी’ में देरिदा से लगभग एक शताब्दी पहले करते हैं। जिन पौराणिक आख्यानों को उस समय तक श्रद्धापूर्वक पढ़ने की परंपरा थी, जिन पर संदेह करना पाप समझा जाता था, फुले ने उनका पुनर्पाठ करते हुए, समानांतर इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार की। ‘गुलामगिरी’ में ब्राह्मणों को विदेशी मूल का बताना फुले की मौलिक स्थापना नहीं थी। मैक्समूलर, विंसेंट स्मिथ, रिस डेविस जैसे विद्वानों का यही विचार था। और तो और तिलक जैसे दक्षिणपंथी लेखक भी यही मानते थे। फुले ने एक ओर मत्स्य, वाराह, कच्छ, नरसिंह, परशुराम आदि अवतारों को आर्य-नायक के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर हिरण्यगर्भ, हिरण्यकश्यप, बलि, वाणासुर जैसे अनार्य राजाओं जिन्हें पुराणों और धर्मग्रंथों में राक्षस, असुर, दैत्य, दानव जैसे नामों से संबोधित किया गया है, को वीर योद्धा और भारत का मूल शासक घोषित किया। बलि को उन्होंने आदर्श, न्यायशील और प्रतापी राजा के रूप में चित्रित किया तथा बताया कि उनके अधीन आधुनिक महाराष्ट्र, कोंकण प्रदेश से लेकर अयोध्या और काशी के आसपास के क्षेत्र थे।

गौरतलब है कि ब्राह्मण भी देवताओं और राक्षसों के संघर्ष की वास्तविकता पर भरोसा करते हैं। लेकिन उनके वर्णन इतने ज्यादा वायवी हैं, कि वे किसी और दुनिया के जीव लगने लगते हैं। फुले मिथकीय आख्यानों में निहित आर्य-अनार्य संघर्ष का मानवीकरण करते हैं। चमत्कारों और मिथकों पर टिकी प्राचीन भारतीय संस्कृति की आलोचना करते हुए वे पाठकों को उस इतिहास की झलक दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जिसकी कालावधि के बारे में ठोस जानकारी भले ही न हो, मगर वह सत्य के अपेक्षाकृत करीब है। इसे कांटे से कांटा निकालने की कोशिश भी कह सकते हैं, जो सच भले न हो, मगर अपने सरोकारों के आधार पर वह कहीं ज्यादा मानवीय और तर्कपूर्ण है। फुले के समय तक सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी उजागर नहीं हुई थी। वर्ष 1920 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में 1921 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। तब जाकर यह पता चला कि आर्यों के भारत आगमन के हजारों वर्ष पहले से सिंधु घाटी की उपत्यकाओं में महान नागरी सभ्यता अस्तित्ववान थी। उस सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक राखीगढ़ी से प्राप्त हालिया सबूत, उसे अनार्य सभ्यता घोषित करते हैं।

यह भी पढ़ें : पढ़ें फुले के शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कहानी

‘गुलामगिरी’ संवाद शैली में लिखी गई पुस्तक है। यह उन दिनों की प्रचलित शैली थी। संवाद के एक छोर पर स्वयं लेखक हैं, दूसरे पर धोंडीराव। पुस्तक का आरंभ उन्होंने महान ग्रीक कवि होमर की इस पंक्ति से किया था—‘मनुष्य जिस दिन गुलाम बनता है, वह अपने आधे सद्गुण खो देता है।’ हिंदू धर्मग्रंथों में दशावतार की संकल्पना के आधार पर फुले भारत के प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध रूपरेखा तैयार करते हैं। बीच-बीच में ब्राह्मण षडयंत्रों, चालाकियों तथा उन वितंडाओं का वर्णन भी करते हैं, जिनका सत्य और वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। उदाहरण के लिए मत्स्यावतार की घटना। भागवत पुराण के अनुसार मत्स्यावतार का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। उस कथा पर कटाक्ष करते हुए पुस्तक के दूसरे परिच्छेद में फुले लिखते हैं कि मछली के—‘जिस अंडे में मत्स्य बालक था, उसको उसने पानी से बाहर निकालकर फोड़ा होगा, तब उस अंडे से उसने मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर कैसे बची होगी? शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह मान लिया जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी?’ ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्मग्रंथों में व्याप्त ऐसे अनर्गल आख्यानों पर फुले से पहले किसी ने विचार नहीं किया था। प्राचीनकाल में आजीवक मक्खलि गोसाल और चार्वाक आदि विचारक ऐसी ही ऊलजुलूल बातों के कारण ब्राह्मणग्रंथों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्हें पुस्तक के रूप में लेकर आना बड़े साहस का काम था।

पुस्तक का पहला अध्याय ब्रह्मा, सरस्वती और आर्यों पर केंद्रित है। मनुस्मृति तथा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। फुले के अनुसार ‘परमपुरुष’ यानी ब्रह्मा के मिथक की परिकल्पना ब्राह्मणों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता और सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए की थी—‘फिर मनु महाराज जैसे (ब्राह्मण) अधिकारी हुए। उसने ब्रह्मा के बारे में तरह-तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलामों के दिलो-दिमाग में ठूंस-ठूंस कर भर दिए कि ये सब बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं।’ दूसरे अध्याय में मत्स्यावतार का उल्लेख है। उसके समानांतर वे अनार्य योद्धा शंखासुर को रखते हैं। फुले के अनुसार मत्स्य आर्य जत्थे का नायक था। उसका अनार्य क्षेत्रपति शंखासुर से युद्ध हुआ। जिसमें शंखासुर को पराजित करके उसने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। बाद में शंखासुर के उत्तराधिकारियों ने राज्य वापस लेने के लिए मत्स्य पर हमला किया। उस हमले में मत्स्य को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तीसरा परिच्छेद ‘कच्छप’ के बारे में है। मत्स्यावतार के बाद आर्यों के दूसरे कबीले ने भारत भूमि पर प्रवेश किया, उसका नायक ‘कच्छप’ था। कच्छप ने फिर शंखासुर के कबीले पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद आर्यों के जिस कबीले ने भारत भूमि में प्रवेश किया, उसके मुखिया का नाम कश्यप था। कश्यप को पराजित भारत के मूल निवासियों का साथ मिला। कुछ अर्से तक कश्यप और कच्छप के बीच युद्ध चलता रहा। अगले परिच्छेदों में वाराह, हिरण्यगर्भ, नरसिंह, वामन आदि अवतारों की चर्चा करते हैं। फिर उनके समानांतर प्राचीन अनार्य योद्धाओं को रखते हैं। छठवें परिच्छेद में अनार्यों के प्रमुख सम्राट बलिराजा का वर्णन उन्होंने विशेष सम्मान के साथ किया है।

गुलामगिरी में जाति-विमर्श

सोलह परिच्छेदों में बंटी ‘गुलामगिरी’ के सातवें परिच्छेद से फुले जातियों के निर्माण पर आते हैं। वे ‘महार’ जाति की व्युत्पत्ति ‘महाअरि’ से करते हैं। ‘बाद में परशुराम ने उन महाअरि क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की।’ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जातियों की उत्पत्ति संबंधी फुले के तर्क कितने स्वीकार्य हैं। महत्वपूर्ण यह जानना है कि जिन मिथकीय आख्यानों के आधार पर ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता और सर्वश्रेष्ठता का दावा करते आए थे, उनकी विवेचना से कोई सर्वस्वीकार्य निष्कर्ष संभव ही नहीं था। फुले ‘परमपुरुष’ की मिथकीय संकल्पना तथा चातुर्वर्ण्य सिद्धांत दोनों को नकारते हैं। तथ्यों की विवेचना के समय वे जगह-जगह उग्र और आशालीन नजर आते हैं। जिसके लिए विष्णुशास्त्री चिपलूनकर ने यह कहकर कि ‘उन्हें किसी ऐसे विषय में दखल देने की आवश्यकता नहीं है, जो भाषाविदों का क्षेत्र हो’— उनकी आलोचना भी की थी। क्या यह माना जाए कि ‘गुलामगिरी’ की रचना उन्होंने अधैर्य की अवस्था में की थी। यदि हम ‘गुलामगिरी’ को फुले द्वारा समाज सुधार की दिशा में किए गए कार्यों के तत्वावधान में परखने की कोशिश करें तो उनके शब्दों में छिपी तल्खी की वजह को पहचान सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक 21 वर्ष का युवक समाज को बदलने की चाहत में सार्वजनिक जीवन अपनाता है। अगले 25 वर्षों तक वह लगातार समाज सुधार की दिशा में काम करता है। उसके बावजूद पाता है कि शूद्रों की किसी को परवाह नहीं है। उनकी व्यथा ‘गुलामगिरी’ के आसपास रचे गए एक ‘अभंग’ देखी जा सकती है, जिसमें एक वे एक किसान का वर्णन करते हैं—

‘उसके मैले-कुचैले कपड़े/नंगा-धड़ंगा वह बंब लंगोटी बहादुर/ चिथेड़ियाँ सर पर/ धुस्से भी….ज्वार की दलिया भरपेट/सुख कुछ भी नहीं मिलता हमारे किसानों को।’

आज के दौर में ‘गुलामगिरी’ की क्या महत्ता है, इस बारे में स्वयं फुले ने ‘गुलामगिरी’ की भूमिका में लिखा —

‘प्रत्येक व्यक्ति को आजाद होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी आवश्यकता है। जब व्यक्ति आजाद होता है, तब उसे अपने विचारों को दूसरों के समक्ष स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती तब वह उन्हीं महत्त्वपूर्ण विचारों को जनहित में आवश्यक होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता। समय गुजर जाने पर वे विचार लुप्त हो जाते हैं।’

(संपादन : नवल/अमरीश)