कबीर जंयती पर विशेष[i]

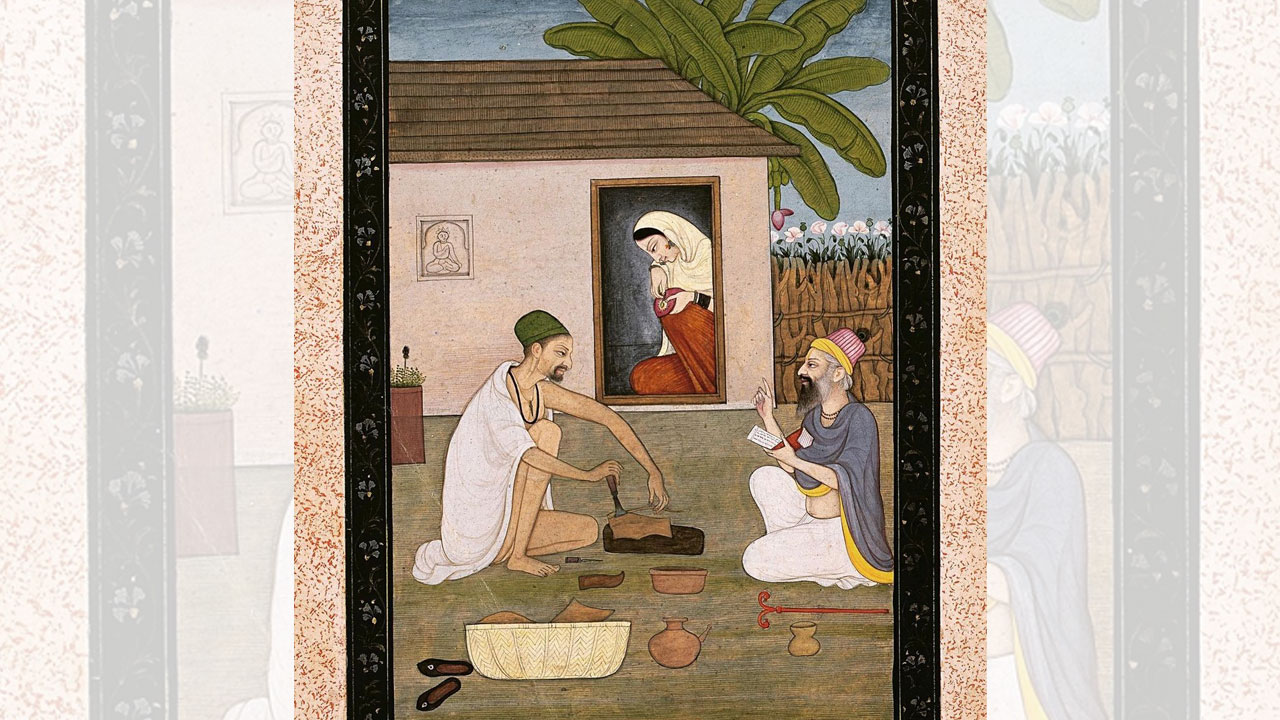

भक्ति आन्दोलन के प्रमुख कवियों में कबीर और तुलसी ने अपनी कविताओं में जाति के प्रश्नों पर विचार किया है. अन्य कवियों की कविताओं में जातियों का जिक्र कम ही मिलता है. मलिक मुहम्मद जायसी, सूरदास, मीराबाई आदि ने छिटपुट रूप से किसी-किसी जाति का उल्लेख किया है; मगर उनके लिए यह मुद्दा कुछ विशेष नहीं है. हिन्दी आलोचना में कबीर और तुलसी के बारे में यह बात होती रही है कि इन दोनों कवियों ने वर्णाश्रम के विचारों का समर्थन या विरोध किया है. कबीर ने वर्णाश्रम का विरोध किया और तुलसी ने समर्थन किया!

सूरदास के एक पद में जिक्र मिलता है कि श्रीदामा कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम जाति के मामले में भी हमसे ऊंचे नहीं हो! श्रीदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण यादव — “खेलत में को काकौ गोसैयाँ” पद में पंक्ति है — “जाति-पांति हम ते बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छैयां”. सूरदास अपने प्रसिद्ध पद — ‘अविगत गति कछु कहत न आवै’ — में लिखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना मुश्किल है क्योंकि उसका रूप समझ में नहीं आता है. कुछ दूसरी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए वे यह भी कहते हैं कि उस ब्रह्म की ‘जाति’ भी समझ में नहीं आती है – ‘रूप-रेख-गुण-जाति-जुगति बिनु निरालंब कित धावै’. मगर एक बात तय है कि सूरदास की कविताओं के लिए ‘जाति’ का सवाल व्यापक रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है.

भक्ति आन्दोलन के कवियों में कबीर और तुलसी के अलावा रैदास ने इस सवाल को महत्त्वपूर्ण बनाया. इन तीनों कवियों ने अलग-अलग तरीके से इस सवाल पर विचार किया. ऐसा नहीं है कि निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी धारा के होने के कारण कबीर और रैदास की कविताओं में जाति के सवाल पर समान दृष्टि है! इस मामले में इन दोनों संत कवियों की कविताओं के विवरणों में अंतर है. हिन्दी आलोचना में अब तक प्रायः यही राह अपनायी गयी है कि कौन कवि वर्णाश्रम के पक्ष में है और कौन विपक्ष में! कबीर और रैदास को वर्णाश्रम के विपक्ष में मानकर प्रायः निर्धारित कर लिया गया है कि दोनों के विचार इस मुद्दे पर प्रायः एक हैं. मगर इन दोनों कवियों की कविताओं का विवरण देखने पर यह बात समझ में आती है कि जाति के प्रश्न पर इनके दृष्टिकोण और सोचने के तरीके में अंतर है. कबीर इस मुद्दे पर आक्रामक हैं और रैदास धैर्यवान! कबीर जाति के आधार पर कड़ी टिप्पणी करने से अपने को रोकते नहीं हैं, मगर रैदास प्रायः कड़ी टिप्पणी नहीं करते हैं. कबीर जातियों के विवरण को हिन्दू और मुसलमान — दोनों समुदायों तक विस्तार देते हैं; मगर रैदास मुसलमानों के समाज पर प्रायः कोई टिप्पणी नहीं करते हैं. कबीर ब्राह्मण और मुल्ला को एक समान मानकर भी प्रतिक्रिया देते हैं, मगर रैदास में ऐसी बातें नहीं मिलती हैं. ‘अस्पृश्यता’ के मुद्दे पर रैदास की कविताओं में कबीर की अपेक्षा ज्यादा स्पष्टता है[ii]. कबीर ‘पवित्रता’ की तथाकथित अवधारणा का विरोध करते हैं[iii], मगर दलित समाज के विरूद्ध अपनायी गयी ‘अस्पृश्यता’ के बारे में रैदास की कविताएँ ज्यादा सजग हैं. इन दोनों कवियों के संज्ञान में छुआछूत की समस्या बखूबी है, मगर इस प्रकरण में रैदास के प्रयास कबीर से आगे हैं.

यह भी पढ़ें : कबीर के गुरु और द्विजों का प्रपंच

भक्तिकाल के कवियों के प्रसंग में ‘जाति के प्रश्न’ पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनकी कविताओं में किस तरह के विवरण मौजूद हैं. वर्णाश्रम के समर्थक और विरोधी के रूप में रेखांकित करने से एक वर्गीकरण तो सामने आ जाता है, मगर उनकी कविताओं में जातियों के ब्योरों को देखे बगैर हमारा विश्लेषण आधा-अधूरा रह जाता है.

कबीर, रैदास, तुलसी आदि भक्त कवियों की कविताओं में जातियों के विस्तृत विवरण के बावजूद हिन्दी आलोचना में इस विषय पर विस्तार से विचार नहीं हुआ है. जिन वैचारिकियों की सहायता से और जिन पद्धतियों के आधार पर हिन्दी आलोचना का विकास हुआ — उनमें ‘जाति के प्रश्नों’ को प्रत्यक्ष आधार बनाने की सम्भावना कभी नहीं रही. रचनाओं में ‘जाति के प्रश्न’ मौजूद थे, मगर आलोचना में इन प्रश्नों के मूल्यांकन की विस्तृत पद्धति नहीं बन सकी. ‘समानता’ को आदर्श मानकर जो आलोचना लिखी गयी उसमें ‘वर्ग’ के प्रश्नों ने ‘जाति के प्रश्नों’ को अपनी छाया से ढंक लिया. ‘समरसता’ को आदर्श मानकर लिखी गयी आलोचनाओं में तथाकथित ‘मानव-मात्र’ के बहाने ‘जाति के प्रश्नों’ को उभरने ही नहीं दिया गया. इन दोनों ढंग की आलोचनाओं को गौर से पढ़ने पर हम पाते हैं कि ‘जाति के प्रश्न’ इन आलोचनाओं को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, भले ही इन प्रश्नों की प्रत्यक्षतः उपेक्षा की जाती रही हो.

आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के वर्णाश्रम और लोकधर्म के अनुसार अपनी आलोचना-पद्धति और उसमें अंतर्निहित सामाजिक दृष्टि का विकास करते हैं. ऐसा करते हुए वे जाति-व्यवस्था या जातियों के विवरण में जाने की ज़रूरत नहीं समझते. ऊपरी तौर पर उनका सारा प्रयास ‘जातिमुक्त’ नज़र आता है. मगर सच्चाई ऐसी है नहीं! उनके लोकधर्म की बनावट में ‘जाति के प्रश्नों’ की जबरदस्त भूमिका है. भक्ति आन्दोलन के उद्भव के बारे में इस्लामी आक्रमण के सिद्धांत की चर्चा करते हुए वे ‘पूज्य पुरुषों’ की चर्चा करते हैं. ये ‘पूज्य पुरुष’ कौन हैं? शुक्लजी ‘निम्न श्रेणी की जनता’ जैसी शब्दावली का भी उपयोग करते हैं. दरअसल शुक्लजी भिन्न ढंग की शब्दावली में ‘जाति के प्रश्नों’ को विश्लेषित कर रहे थे. निश्चित रूप से उनकी शब्दावली व्यापक विश्लेषण की सम्भावना के द्वार नहीं खोलती थी. मगर उनके सोचने-विचारने में जाति-व्यवस्था का एक ढांचा काम ज़रूर कर रहा था. मोटे तौर पर उनकी समझ का आधार यही था कि मौजूदा और परम्परागत रूप से सामाजिक सम्मान का जो स्वरूप बना हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है. हालांकि उनके कुछ परवर्ती निबंध ऐसे ज़रूर हैं, जिनमें जाति-व्यवस्था की निंदा की गयी है.

हिन्दी आलोचना का एक दूसरा रूप वह भी है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मार्क्सवादी आलोचना और दलित आलोचना में क्रमशः देखने को मिलता है. यहां स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इन तीनों बिन्दुओं को एक बताने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है. इन तीनों में पर्याप्त भिन्नताएं हैं, जिनके बारे में सुधी पाठक अच्छी तरह जानते हैं. इन तीनों के माध्यम से हिन्दी आलोचना के जिस दूसरे रूप को देखने की बात की जा रही है, वह यह कि इनमें ‘जाति के प्रश्नों’ पर विचार करने का जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयास किया गया है, उन सबका आधार वे कबीर की कविताओं में तलाशते हैं. द्विवेदीजी कबीर के सन्दर्भ में जिस ‘अकारण दंड’ की चर्चा करते हैं उसका सम्बन्ध ‘जाति के प्रश्नों’ से ही है. मार्क्सवादी आलोचना ने कबीर को वर्णाश्रम और सामंतवाद के खिलाफ खड़े एक कवि के रूप में पहचाना; उन्हें पुरोहितवाद-मुल्लावाद के आलोचक कवि के रूप में रेखांकित किया — तो इन सबके पीछे एक बड़ी भूमिका ‘जाति-व्यवस्था’ की थी ही! मार्क्सवादी आलोचना ‘जाति के प्रश्नों’ को प्रत्यक्ष रूप से टालने के बावजूद अपनी अंतर्धारा में इसकी अनिवार्य उपस्थिति को महसूस ज़रूर करती रही. दलित आलोचना ने बाकी दोनों की तुलना में ‘जाति के प्रश्नों’ को समझने-समझाने की ज्यादा कोशिश की! मगर एक बात साफ़ थी कि दलित आलोचना की मूल प्रतिज्ञा का सम्बन्ध ‘दलित’ से था. इसलिए इसमें उठाए गए प्रश्नों का सम्बन्ध भी ‘दलित’ से बना रहा. साथ ही इसमें यह कोशिश भी रही कि विभिन्न दलित जातियों को एक जमात या सामाजिक समूह या पहचान मानकर बात की जाए! वे नहीं चाहते थे कि विभिन्न दलित जातियों पर अलग-अलग तरीके से बात की जाए. वे चाहते थे कि दलित समुदय की एकता बनी रहे. एक हद तक यह प्रयास उचित भी था. मगर ऐसा हो नहीं पाया. दलित साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में अलग-अलग जातियों के जीवन के प्रसंग उठाए. ‘जूठन’ में चूहड़ जाति के विवरण हैं तो ‘मुर्दहिया’ में चमार जाति के. कहने का आशय यह है कि जाति की विविधता को दलित रचनाओं में देखा जा सकता है. मगर आलोचना में प्रायः इन सभी जातियों को ‘दलित’ समूह के अंतर्गत मानकर लिखा-पढ़ा गया.

आलोचना के इस दूसरे रूप को पढ़कर उत्पीड़ित जातियों को लगने लगा कि इसमें उसके पक्षों को महत्व देने का प्रयास किया गया है. जो लोग इंसाफ-पसंद थे, उन्होंने इसकी तरफदारी की ताकि कमज़ोर वर्ग के लोगों का हित हो सके. इन दोनों तरह की आलोचनाओं का एक परिणाम हमारे सामने यह आया कि पहली धारा ने कबीर की नकारात्मक आलोचना की और दूसरी धारा ने तुलसी की नकारात्मक आलोचना की. आचार्य शुक्ल ने कबीर को ‘लोक-विद्वेषी’ तक कहा और दूसरी धारा ने तुलसी को ब्राह्मणवादी और दलित-विरोधी सिद्ध किया.

इन तमाम बहसों में जातियों के विन्यास को विस्तार से जगह देकर धैर्यपूर्वक विचार करने की कोशिश नहीं की गयी. ऐसा कोई संकलन या संग्रह सामने नहीं आया जिसमें इन कवियों की जाति-सम्बन्धी कविताओं को एक जगह रखकर विस्तार से विचार किया जाए![iv] सच्चाई यही है कि कबीर और तुलसी की कविताओं में जातियों के ढेर सारे प्रसंग और उल्लेख भरे पड़े हैं. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इन दोनों कवियों की सामाजिक दृष्टि के बारे में जो सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनकी बुनियाद में जातियां अपनी भूमिका निभाती रही हैं.

कबीर की कविताओं में विस्तार से मौजूद जातियों के जिक्र के आधार पर कुछ बातें कहने की कोशिश यहां की जा रही है.

कबीर ने जातियों का जिक्र किया है, जाति-समूहों का नहीं! उनकी कविताओं में ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ मिलते हैं — मगर ऊंची जातियों के समूह के रूप में नहीं. इसी तरह जुलाहा, यादव, महतो, कुम्हार आदि मिलते हैं, मगर पिछड़ी जातियों के समूह के रूप में नहीं! चमार, खटिक, धोबी, चूहड़ आदि जातियों का जिक्र है, मगर दलित जातियों के समूह के रूप में नहीं. आप यह नहीं कह सकते कि कबीर की कविता किसी जाति-समूह के पक्ष या विपक्ष में लिखी गयी है. कबीर से लगभग सौ साल बाद, तुलसीदास की कविताओं में जातियों के समूहीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है. तुलसी ने ‘रामचरितमानस’ में लिखा है, “जे बरनाधम तेली कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा।।” — इसमें ‘बरनाधम’ जैसा शब्द जातियों के समूहीकरण को व्यक्त कर रहा है.

कबीर किसी भी जाति का पक्ष आंख मूंदकर नहीं लेते और न ही विरोध करते हैं. कबीर पर लिखी गयी आलोचनाओं में यह बात प्रायः कही गयी है कि वे ब्राह्मण का तीखा विरोध करते हैं. ऐसे छंदों को ध्यान से देखना चाहिए कि वे कुल मिलाकर ब्राह्मण की आलोचना क्यों करते हैं? ऐसे तमाम छंदों में हम पाते हैं कि कबीर झूठ, पाखंड आदि प्रवृत्तियों को फ़ैलाने का दोषी मानते हुए ब्राह्मण की निंदा करते हैं. वे ब्राह्मण का विरोध केवल ब्राह्मण होने के कारण कभी नहीं करते हैं. उनके ‘अमरदेसवा’ में ब्राह्मण के लिए पूरी जगह है. उनके निर्गुनियों[v] में ब्राह्मण भी हैं. ब्राह्मण जाति में जन्मे व्यक्ति से उन्हें किसी प्रकार की चिढ़ या नफ़रत नहीं है. उनकी आपत्ति जाति-आधारित पूर्वग्रहों से युक्त ‘ब्राह्मण’[vi] से है. इस मामले में तुलसी का मानवीय पक्ष दुर्बल है. वे अपने अनेक छंदों में केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्र को निकृष्ट बताते हैं. इसके पीछे वे जाति के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं बताते हैं. वे चाहते हैं कि लोग अपने-अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते रहें. वे ‘समानता’ के नहीं, ‘समरसता’ के पक्षधर हैं. वे चाहते हैं कि परंपरागत स्तरीकरण बना रहे और लोग अपने-अपने दायरे में रहकर कर्त्तव्य का पालन करते रहें! जाहिर-सी बात है कि इंसाफ-पसंद लोगों को कबीर का रास्ता ज्यादा पसंद आएगा. कबीर के रास्ते आप जाति-विन्यास पर तर्क-आधारित विचार-विमर्श कर सकते हैं, मगर तुलसी के रास्ते नहीं कर सकते हैं.

कबीर के विवरणों में मुसलमानों की भी चर्चा है, मगर तुलसी की कविताएं मुसलमानों की कोई चर्चा नहीं करती हैं. ये दोनों कवि जिस समाज में रह रहे थे, उसमें मुसलमानों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति थी. वे बड़ी संख्या में समाज में मौजूद थे और सत्ता पर केन्द्रीय अधिकार उन्हीं का था. ऐसी स्थिति में तुलसी के समाज-सम्बन्धी चिंतन में यह एक कमी खटकती है. कहा जा सकता है कि ‘रामचरितमानस’ के कथा-क्रम में मुसलमानों की चर्चा कैसे सम्भव हो सकती थी? दोनों के काल-खंड में स्पष्ट अंतर है! लेकिन ‘उत्तरकांड’ में ‘कलिकाल’ के वर्णन में तुलसी ने प्रायः अपने वर्तमान की स्थितियों को विश्लेषण का आधार बनाया है. शूद्रों और स्त्रियों के मन-मिजाज़ में हुए परिवर्तनों को कलिकाल के लक्षणों के रूप में चिह्नित किया गया है. उसमें जो कालखंड मौजूद है वह तुलसी का प्रायः अपना समय है. इस कालखंड में मुसलमान मौजूद थे, मगर उत्तरकाण्ड की कविताओं में उन पर कोई विचार नहीं किया गया है. उनके चिंतन के समाज में मुसलमान हैं ही नहीं! ‘कवितावली’ के उस प्रसिद्ध सवैये में ‘जोलहा’ शब्द है ज़रूर! सम्भवतः तुलसी के पूरे साहित्य में मुसलमान या मुस्लिम जातियों को प्रतीकित करता एकमात्र शब्द और केवल एक बार! इसी के बरक्स देखा जा सकता है कि निराला ने ‘तुलसीदास’ की पूरी बनावट को जो पृष्ठभूमि दी है वह मुसलमानों की है. तुलसी की कविताओं को जिस तरह पढ़ा-पढ़ाया जाता रहा है उसमें एक महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्ष मुस्लिम तत्व रहा है. मगर, तुलसी के विवरणों में इनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति दिखाई नहीं पडती है. कहा जा सकता है कि सामाजिक चिंतन की दृष्टि से कबीर का दायरा तुलसी की तुलना में ज्यादा बड़ा है और इंसाफ-पसंदगी का पक्षधर है!

कबीर का सामाजिक चिंतन जाति के प्रश्नों को विस्तार से छूता है. हिन्दी कविता के एक हजार बरस के इतिहास में कोई दूसरा कवि नहीं मिलता जिसने जाति के प्रश्नों पर कबीर की तरह विस्तार से विचार किया हो! वे वर्णाश्रम से शुरू करके विभिन्न जातियों के बारे में बात करते हुए मुसलमानों की जातियों को भी अपना विषय बनाते हैं. ‘जो पैं करता बरण विचारै’ या ‘तन मन धन बाजी लागी हो’ जैसे पदों में कबीर वर्णों की चर्चा करते हैं. ‘आवध राम सबै करम करिहूँ’ पद में कबीर ने कुम्हार, धोबी, चमार, अघौरी, तेली, क्षत्री, नउवा आदि जातियों का जिक्र किया है. अमरदेसवा वाले पद में वे मुगल, पठान, सैयद, शेख की चर्चा करते हैं. जुलाहा का जिक्र तो अनेक बार हुआ है. इस तरह से जातियों के ताने-बाने के लिहाज से कबीर की बुनावट सघन और विस्तृत है. वे किसी भी दूसरे कवि की तुलना में ज्यादा खुलकर इस विषय पर कविताएं रचते हैं.

यहीं इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि कबीर ने धर्म की किसी भी अवधारणा को मानने से अपनी असहमति जताई है. हिन्दू धर्म और इस्लाम के प्रति अपनी अस्वीकृति तो वे प्रकट करते ही हैं, वे बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी अपनी असहमति प्रकट करते हैं. ‘ताथैं सेविये नाराइणा’, या ‘बहुरि नहिं आवना या देस’ जैसे पदों में कबीर ने बौद्ध-जैन को ‘लुंचित मुंडित’ या ‘मुंडित’ कहकर उपहास किया है. वे जोगी और संन्यासी का भी मजाक उड़ाते है. सारांश यह कि कबीर अध्यात्म के नाम पर बनाए गए किसी भी संस्थागत रूप को ठीक नहीं समझते हैं. उनका ख्याल है कि धर्म के रूप में संस्थागत होने से अनेक बुराइयां पैदा होती हैं. इसलिए कबीर की कविताओं में ईश्वर की मौजूदगी है, अध्यात्म पर चिंतन है; मगर धर्म का बहिष्कार है. इस मामले में कबीर विशिष्ट हैं कि वे धर्म के बिना ईश्वर और अध्यात्म के बारे में बात करते हैं. आज जो लोग कबीर को अपना प्रतीक बनाना चाहते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो न तो ईश्वर को मानते हैं और न धर्म को! कबीर के सामाजिक संदेशों को पसंद करनेवाले मार्क्सवादी आलोचक हों या दलित चिन्तक — वे निरीश्वरवादी हैं और धर्म को न माननेवाले तो हैं ही! ऐसी स्थिति में कबीर के ईश्वर उनके लिए समस्या खड़ी करते हैं! मुक्तिबोध को कबीर ‘आधुनिक’ लगते हैं. यह ठीक भी है. इस पर पर्याप्त विचार हो चुका है. मगर उन सबमें कबीर के ईश्वर पर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं मिल पाता है. उस ‘आधुनिक’ के साथ ‘ईश्वर’ का तालमेल कैसे बिठाया जाए!

कबीर अपनी वैचारिकी में किसी एक ही परम्परा को नहीं अपनाते हैं. आप उनकी चिंतन-धारा को किसी एक दार्शनिक विचार में बांध नहीं पाएंगे! वे एकेश्वरवादी हैं, मगर किसकी तरह? वेदांत की तरह या इस्लाम की तरह? मार्क्सवादी आलोचकों को तो छोड़ दीजिए, शुक्लजी भी उन्हें वेदांत की परम्परा में नहीं मानते और द्विवेदीजी कबीर को इस्लाम की परम्परा का चिन्तक नहीं मानते! उनके ईश्वर में रहस्यवाद भी है, योगमार्ग भी है, सिद्धों की सहज साधना भी है! द्विवेदीजी ने ठीक कहा है कि कबीर ‘न्यारे’ हैं.

जाति के प्रश्नों पर विचार करते हुए भी उनका न्यारापन सामने आता है. कबीर जाति-व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन जाति-आधारित सामाजिक संरचना को सबसे ज्यादा व्यक्त भी करते हैं. वे जाति के अनुसार निर्धारित कर्मों को अस्वीकार भी करते हैं और भक्ति की ज़मीन से उन कर्मों को रूपक के रूप में प्रकट भी करते हैं. ‘आवध राम सबै करम करिहूँ’ पद में वे कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे लिए सबकुछ करूंगा. कुम्हार बनकर बर्तन गढ़ूंगा, धोबी बनकर कपड़े का मैल धोऊंगा, तेली बनकर अपने तन को कोल्हू बना लूंगा आदि. वे पंडितवाद को झूठा बताते हैं और प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लेनेवाले को ‘पंडित’ भी कहते हैं. कबीर पंडित और मुल्ला को एक मानकर भी कविता रचते हैं. ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां वे पंडित और मुल्ला के भिन्न धर्म को भूलकर एक तरह का उपदेश दे देते हैं. वे कभी-कभी मुल्ला से कहते हैं कि राम का नाम भजो! ‘पांडे़’ से वे कहते हैं कि वेद-कुरान छोड़ दो, ये मन को भ्रमित करते हैं. कुछ उदाहरण —

- ‘एक कहावत मुल्ला काजी; राम बिना सब फ़ोकटबाजी’ [vii]

- ‘छाँड़ि कतेब राँम कहि काजी, खून करत हौ भारी’ [viii]

- ‘बेद–कितेब छाँड़ि देऊ पाँडे़, ई सब मन के भरमा’[ix]

- बेद–कितेब पढ़े वे कुतुबा, वे मोलाना वे पाँडे़’

बेगरि बेगरि नाम धराये, एक मटिया के भाँड़े’[x]

कबीर ने अपने समाज की जातियों के बारे में बताते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि उनके ब्योरे गलत भी न होने पाएं. उन्होंने जातियों के जिन लक्षणों या कामों की चर्चा की है, उनमें अपने समय के सच का पूरा ख्याल रखा गया है. उन्होंने लिखा है कि कायस्थ कागज़ में हेर-फेर करता है, बनिया आज भी कम तौलता है, बंजारा अपना सामान बेचने आया है आदि. इस तरह की बातें इन्हीं जातियों के बारे में कही जा सकती थीं. इसक अर्थ यह नहीं है कि कबीर जाति-आधारित मान्यताओं को बनाए रखना चाहते हैं. दरअसल उनकी बातों की मूल भूमि ‘भक्ति’ है. वे भक्ति की ज़मीन से इस तरह की बातें कह रहे थे. विभिन्न जातियों के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सामने रखते हुए वे भक्ति-सम्बन्धी किसी बात को प्रकट करने की शैली अपनाते हैं —

“साईं मेरा बाँणियाँ, सहजि करै व्यौपार।

बिन डाँडी बिन पालड़ै, तोले सब संसार ।।”[xi]

इस साखी में वे ईश्वर को एक ‘बनिया’ के रूप में व्यक्त कर रहे हैं. वे बता रहे हैं कि मेरा ईश्वर एक ऐसा बनिया है जो ‘सहज’ व्यापार करता है. वह बिना डंडी और पलड़े के पूरे संसार को तौलता है. जाहिर-सी बात है कि संसार में पाया जानेवाला बनिया ‘डंडी और पलड़े’ की सहायता से अपना व्यापार करता है. वह संसार को नहीं तौलता है और उसका व्यापार ‘सहज’ भी नहीं होता है. कबीर की इस साखी का लक्ष्य है ईश्वर के बारे में कुछ बताना, बनिया जाति के बारे में नहीं! सवाल किया जा सकता है कि इस रूपक में बनिया की जगह ‘कायस्थ’ को रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं! यह रूपक इसी जाति-विन्यास में बन सकता था, तभी वह सार्थक होता!

कबीर ऐसे रूपकों को गढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी बात सामाजिक भूमि पर भी अपनी सार्थकता को खोने न पाए! ‘आवध राम सबै करम करिहूँ’ पद में वे अनेक जातियों का नाम लेते हैं और क्रम से बताते चलते हैं कि हे राम ! तुम्हारी भक्ति के लिए अमुक जाति का बन कर मैं उस जाति से जुड़ा हुआ अमुक काम करूँगा. इस पद में कुम्हार, धोबी, चमार, तेली, नाई, बढ़ई, कसाई, बंजारा, मल्लाह आदि का उल्लेख है और उनके कामों को भी बताया गया है. कबीर राम की भक्ति के लिए इन कामों को करने का उल्लेख करते हैं. वे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. क्या यह संयोग है कि इन जातियों में सभी तथाकथित निचली जातियां हैं? मानो कबीर कह रहे हैं कि कोई भी पेशा ईश्वर की भक्ति करने में बाधक नहीं है. कोई भी पेशा अपवित्र नहीं है. इस पद में यह भी कहा गया है कि “क्षत्री ह्वै करि खड़ग सँभालूँ” – क्षत्रिय बनकर खड़ग हाथ में लूंगा और रक्षा का दायित्व निभाऊँगा! इस रूपक में क्षत्रिय को शामिल तो किया गया है, मगर शासक के रूप में नहीं, रक्षक के रूप में. कबीर भक्ति के जाति-आधारित इस रूपक में ब्राह्मण की चर्चा नहीं करते हैं. क्या कारण हो सकता है? शायद यह सम्भव नहीं था, क्योंकि प्रत्येक जाति के श्रम की चर्चा करने के क्रम में वे ब्राह्मण के किस ‘श्रम’ की चर्चा करते? ब्राह्मण जाति के साथ परम्परागत रूप से श्रम-आधारित कोई काम तो जुड़ा हुआ है नहीं! ‘भक्ति’ में ‘श्रम’ को आधार बनाना — निश्चित रूप से क्रांतिकारी अर्थ रखता है!

जातियों से जुड़ी कबीर की कविताएं मनमाना ब्योरा नहीं हैं. उनमें जातियों का समाजशास्त्र है. उनमें एक सजग बौद्धिक का पर्यवेक्षण है. उनके रूपकों को काव्यशास्त्र का उपकरण-भर नहीं समझा जा सकता है. हिन्दी कविता के इतिहास में कबीर एकमात्र कवि हैं, जिन्होंने जातियों से बने एक विराट समाज का दस्तावेजीकरण किया है. उनकी कविताओं में मौजूद यह सामग्री, उचित तरीके से व्याख्यायित करके, समाजशास्त्र के काम की हो सकती है. पन्द्रहवीं शताब्दी का यह जीवंत दस्तावेज मैदानी भारत के समाज को समझने में सहायता प्रदान कर सकता है.

[i] कबीर जयंती विक्रम संवत के अनुसार मनाई जाती है. यह दिन अंग्रेजी कैलेण्डर में प्रायः जून माह में आता है. हर वर्ष इसकी तारीख अलग-अलग होती है

[ii] रैदास की एक कविता ‘अस्पृश्यता’ के मुद्दे को बहुत साफ़ तरीके से हमारे सामने रखती है. इसमें ‘चाम’ और ‘राम’ को एक ही वजन पर रखा गया है. ‘चाम’ की व्यापकता को ‘राम’ की व्यापकता की तरह देखा गया है. इस मिजाज़ की कविता कबीर के यहां नहीं मिलती है –

“जयाहाँ देखो वहाँ चामही चाम।

चामके मंदिर बोलत राम।

चाम की गऊ चाम का बचड़ाँ।

चामही धुन? चामहि ठाँड़ाँ।

चाम का हाती, चाम का राजा।

चाम के ऊँट पर, चाम का बाजा ।।

कहत ‘रैदास’ सुनो कबीर भाई ।

चाम बिना देह किनकी बनाई ।।“ (रैदास बानी – सम्पादक – डॉ. शुकदेव सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2006, पृ.- 111)

[iii] “पाँडे़ बूझि पियहु तुम पानी।

जिहि मिटिया के घर मँह बैठे, तामँह सिस्ट समानी।

छपन कोटि जादव जँह भींजे, मुनिजन सहस अठासी।

पैग-पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरि भौ माँटी।

तेहि मिटिया के भाँड़े पाँडे, बूझि पियहु तुम पानी।।

मच्छ-कच्छ घरियार बियाने, रुधिर-नीर जल भरिया।।

नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु-मानस सब सरिया।।

हाड़ झरी झरी गूद गरी गरि, दूध कहाँ तें आया।

सो लै पाँडे, जेंवन बैठे, मटियहि छूति लगाया।।

बेद-कितेब छाँड़ि देऊ पाँडे़, ई सब मन के भरमा।

कहहिं कबीर सुनहु हो पाँडे़, ई तुम्हरे हैं करमा।।“

(जाति के प्रश्न पर कबीर – कमलेश वर्मा, द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2017, पृ.- 131-132)

[iv] मैंने ‘जाति के प्रश्न पर कबीर’पुस्तक के परिशिष्ट में कबीर की उन कविताओं को संकलित किया है जिनमें जाति-सम्बन्धी कोई-न-कोई बात कही गयी है. इसमें लगभग पौने तीन सौ छन्द संकलित हैं.

[v] “जहवाँ से आयो अमर वह देसवा।

पानी न पान धरती अकसवा, चाँद न सूर न रेन दिवसवा।

बाम्हन छत्री न सूद्र बैसवा, मुगल पठान न सैयद सेखवा।।

(जाति के प्रश्न पर कबीर – कमलेश वर्मा, द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2017, पृ.- 128)

[vi] “पंडित बाद बदंते झूठा”,(वही, पृ.- 117)

“पाँडे कौन कुमति तोहि लागी”,(वही, पृ.- 118)

“संतो पांडे निपुन कसाई” (वही, पृ.- 161)

[vii] (जाति के प्रश्न पर कबीर – पृ.- 114)

[viii] (वही, पृ-112)

[ix] (वही, पृ-132)

[x] (वही, पृ-133)

[xi] (वही, पृ-108)

(संपादन : नवल)