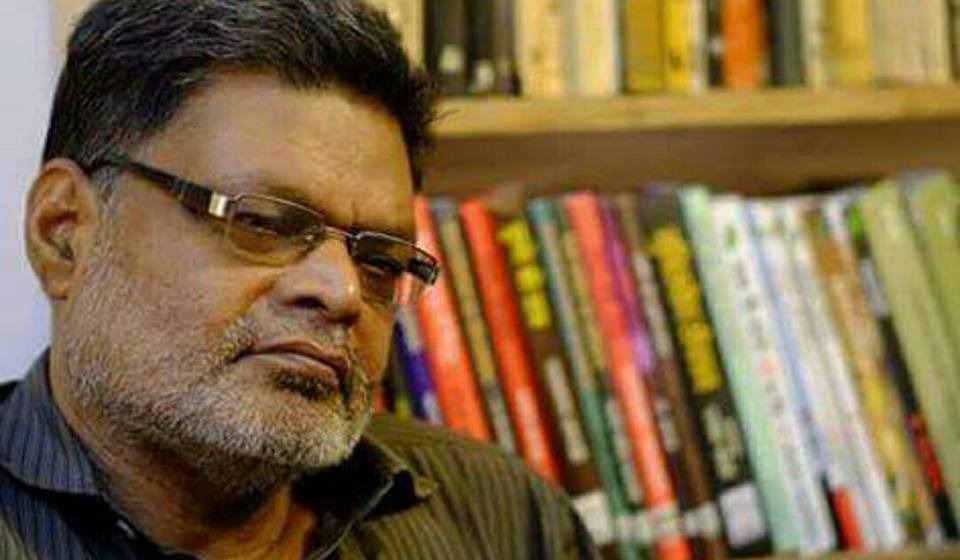

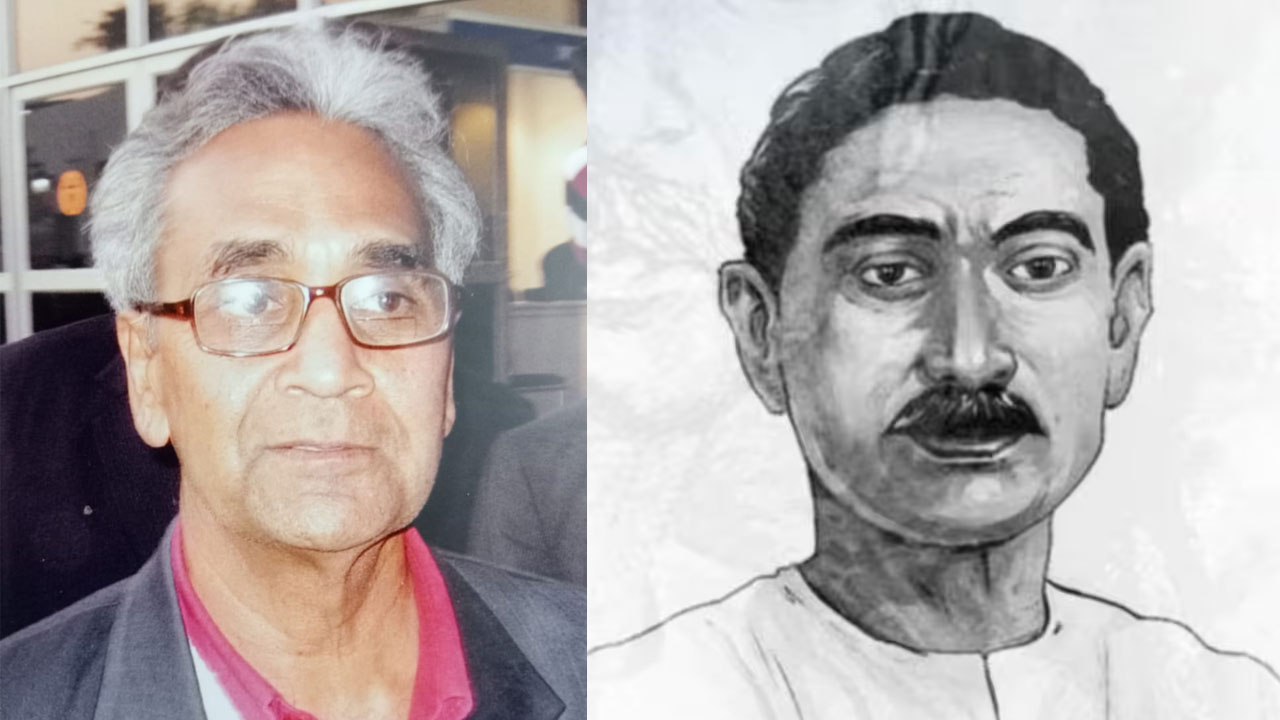

प्रत्येक जागरूक व्यक्ति अपने परिवेश के साथ जीवंत रूप से संपर्क में रहता है। एक रचनाकार, जो साधारण मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक संवेदनशील होता है, वह परिवेश से विच्छिन्न होकर नहीं रह सकता। उसकी प्राथमिक संवेदनाएं परिवेश से ही गृहीत होती हैं। कह सकते हैं कि वह स्थूल जगत से अर्थ आहरण करके ही सृजन की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार, रचनाकार की संवेदना अधिकांशतः परिवेश-जन्य होती है। स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास के सशक्त हस्ताक्षर डॉ. राही मासूम रज़ा (1 सितंबर, 1927 – 15 मार्च, 1992) भी अपवाद नहीं हैं। उनकी रचनाओं में उनका परिवेश अपनी समस्त विविधताओं, विशेषताओं, जटिलताओं एवं विद्रूपताओं के साथ झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। चाहे स्वतंत्रता पूर्व का समय हो अथवा पश्चात का, राही के उपन्यासों में यह सुदीर्घ अवधि अपने समूचे ठाठ के साथ उपस्थित नज़र आती है। इस दौरान घटित होने वाली प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाली परिवर्तनकारी गतिविधियां आदि राही की सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि से बच नहीं पातीं। यही कारण है कि विभाजन, स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उभार, मोहभंग, आपातकाल, धर्म एवं सत्ता के गठजोड़ आदि विषयों को वे मुखर ढ़ंग से अपने रचना-कर्म में सम्मिलित करते हैं। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो एक अन्य विषय भी है जो उनकी लेखनी में समानांतर रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और वह है जाति का प्रश्न।

यह सर्वविदित है कि राही एक समृद्ध, कुलीन ज़मींदार घराने से संबद्ध थे। अपने कई उपन्यासों जैसे ‘आधा गांव’ (1966, राजकमल प्रकाशन), ‘दिल एक सादा कागज़’ (1973, राजकमल प्रकाशन), ‘नीम का पेड़’[1] आदि में उन्होंने ज़मींदार परिवारों की समृद्धि, वैभवशाली परिवेश इत्यादि का विस्तार से निरूपण किया है। इन रचनाओं में राही अभिजात्य वर्ग के रहन-सहन, आचार-व्यवहार, मनोवृत्ति आदि का सूक्ष्म अंकन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण पृष्ठभूमि में गहराई तक जड़ें जमाई हुई सामंतवादी संस्कृति की तमाम असंगतियों-विसंगतियों को संपूर्णता में रूपायित करते हुए राही तथाकथित कुलीन वर्ग की सच्ची और यथार्थपरक तस्वीर उकेरते हैं।

मसलन, उपन्यास ‘आधा गांव’ में समृद्ध ज़मींदार परिवारों के पुरुष सदस्यों के आचरण और व्यवहार में सन्निहित अभिजातीय संस्कारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुहर्रम पर्व के अवसर पर हुए एक विवादास्पद प्रसंग के माध्यम से राही लिखते हैं- “दक्खिन-पट्टी का जुलूस जब मोड़ पर पहुंचा, तो उस काग़ज़ी ताज़िये को देखकर चौंक पड़ा। कहां राजा भोज और कहां गंगुवा तेली! … दक्खिन पट्टी के लोग ज़मींदारी के नशे में ताज़िये की तौहीन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन बल्ली साईं की तौहीन करने से उन्हें कौन रोक सकता था। तीन टके का आदमी बड़े फाटक से आंख मिलाने का हौसला कर रहा था। चुनांचे फुन्नन मियां का हाथ छूट गया। बल्ली साईं लुढ़कइयाँ खाकर दूर जा गिरे।” (आधा गांव, पृष्ठ 76)

वस्तुतः ये सभी सामंती पात्र पिछड़ी जाति की स्त्रियों को मात्र उपभोग की वस्तु समझते हैं। जाति की श्रेष्ठता के मिथ्या बोध से ग्रसित इन पात्रों के विषय में राही लिखते हैं- “दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी-ग़ैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था, शायद ही मियां लोगों का कोई ऐसा ख़ानदान हो, जिसमें क़लमी लड़के-लड़कियां न हों। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता, वे भी किसी-न-किसी तरह क़लमी आमों और क़लमी परिवार का शौक़ पूरा कर ही लेते हैं।” (आधा गाँव, पृष्ठ 17) कुलीन परिवारों की स्त्रियां भी उसी सामंती रंग में रची-बसी होती हैं। ‘आधा गांव’ उपन्यास में बछनिया द्वारा अपनी लड़की का सभ्य नाम बताने पर सैयद घराने की बीवियां चिढ़ जाती हैं- “तनी दिमाग़ देखे कोई एका!’ सईदा की मां चमकीं, ‘सग़ीर फ़ातमा! कउनो अउर नाम ना मिला रहा तोको!” (आधा गाँव, पृष्ठ 277) इसी तरह, विधायक परशुराम की पत्नी रामदेई का सैय्यदों के घर पलंग पर बैठना जातिगत विवाद का विषय बन जाता है। यद्यपि वह क़ीमती वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी, लेकिन जाति निम्न होने के कारण हम्माद मियां की पत्नी को उसका पलंग पर बैठना क्रोध से भर देता है- ‘कुबरा को इसका यूं पलंग पर बैठना बहुत बुरा लगा। उन्होंने सड़सड़ा दिया। वह भी कहां चुप रहने वाली थी! आख़िर वह भी एम.एल.ए. की बीवी थी।’(आधा गाँव, पृष्ठ 335) क्षेत्र के कद्दावर नेता और विधायक की पत्नी रामदेई धन, वैभव, ज़मीन-जायदाद आदि किसी भी मामले में उच्च जाति के लोगों से कमतर नहीं थी। परंतु विडंबना है कि केवल जाति निम्न होने के कारण उसे वह सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिल पाता जो सवर्णों को सहज ही प्राप्त था।

जातीय दंभ और अहंकार के कारण आसपास की पिछड़ी जातियों को अपने अधीन समझने वाले विभिन्न पात्रों के माध्यम से राही ऊंची जातियों के कुत्सित चरित्र को तो अनावृत्त करते ही हैं, साथ ही निम्न जाति की पीड़ा और विवशता को भी रचनात्मक धरातल पर भली प्रकार दर्शाते हैं। उपन्यास ‘नीम का पेड़’ में ज़मींदारों द्वारा दलित बस्ती को जला दिए जाने की घटना के बाद की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राही लिखते हैं- “चमटोली के कुछ लोग भी अपनी आंखों में सदियों का डर लिए बैठे थे ज़मींदार साहब के दरवाज़े पर। वो भी शुक्र ही मना रहे थे सिर्फ़ घर ही जला, जान तो बच गई। वैसे अब भी ये डर तो था ही कि न जाने क्या आफत आ जाए?” (नीम का पेड़, पृष्ठ 14)

स्पष्ट है कि जाति-व्यवस्था के कुरूप चेहरे को उद्घाटित करते हुए राही निम्न वर्ग की उस पीड़ा और व्यथा को अभिव्यंजित करते हैं जिसके घाव शताब्दियों से उसकी अस्मिता पर अंकित हैं।

उच्चता की ग्रंथि से पीड़ित जातियों के उच्छश्रृंखल व्यवहार और जातीय अहंकार का राही जिस निर्ममता से विवेचन करते हैं उससे स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में देश में व्याप्त जातिगत भेदभाव की भयावह स्थिति स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है। वस्तुतः यह वह दौर था जब तथाकथित कुलीन जातियों का दंभ अपने चरम पर था, वहीं निचली जातियों के भीतर अपनी अस्मिता एवं अधिकारों के प्रति कोई परिवर्तनशील चेतना जागृत नहीं हुई थी। उपन्यास ‘नीम का पेड़’ का पात्र बुधई इसका सटीक उदाहरण है। उसकी लाचार स्थिति का अंदाज़ा निम्न पंक्तियों के माध्यम से भली-भांति लगाया जा सकता है- “क्या करता बुधई, वह तो बंधुआ था। ज़ामिन मियां के घर का नमक इतना ज़्यादा खाया था कि उनका रटाया बयान भूल ही नहीं पाया था पर अब मिनिस्टर साहब के लात-घूंसों ने उसे यह समझा दिया कि बयान उसी का याद रखो जिसके ग़ुलाम रहो।” (नीम का पेड़, पृष्ठ 31) इसके अतिरिक्त, उपन्यास ‘आधा गांव’ के रहीम, गया, छिकुरिया, झिंगुरिया, रहमत जुलाहा आदि ऐसे ही पात्र हैं जिनके स्वाभिमान जाति-व्यवस्था के क्रूर चक्र में पीढ़ियों से कुचलते चले आ रहे हैं। निरंतर अपमान, तिरस्कार और जातीय दुराग्रहों को झेलने के लिए अभिशप्त इन पात्रों के जीवन से जुड़े विविध प्रसंग तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों, विद्रूपताओं तथा उससे उपजी यातना, यंत्रणा को सहज भाव से रेखांकित करते हैं। यही कारण है कि राही की रचनाओं में जहां कहीं भी दलित अथवा निम्नवर्गीय पात्र आते हैं, वे सभी उस जटिल सामाजिक संरचना को उघाड़कर रख देते हैं जिसकी नींव जाति-व्यवस्था के भेदभावपूर्ण नीतियों पर टिकी हुई होती है। राही के ये पात्र तिरस्कृत होने पर भी आक्रोशित नहीं होते। सवर्ण जातियों द्वारा किए गए अत्याचार एवं शोषण को मुंह बंद करके निर्विकार भाव से सहन करने तथा उसे अपनी नियति मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं रहता। अपने शोषण से वे दुखी तो होते हैं परन्तु उनके मन में कोई क्षोभ या तिलमिलाहट की भावना नहीं उपजती। वे स्थितियों-परिस्थितियों से समझौता कर चुके विवशता और लाचारी की प्रतिमूर्ति बने रहते हैं। क्रोध अथवा परिस्थितियों को बदलने की कोई लालसा उनके भीतर नज़र नहीं आती जो तत्कालीन समय एवं समाज की विद्रूप स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त है।

यह भी पढ़ें : रेणु साहित्य : द्विज अस्मिता के विपरीत शोषितों-पीड़ितों की अस्मिता

स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के पश्चात, हाशिए के वर्गों में एक नई राजनीतिक चेतना का उदय दृष्टिगोचर होता है जहां वे अपने अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान एवं अधिकारों के प्रति सचेत होकर समाज, राजनीति आदि में समान व सक्रिय भागीदारी निभाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उपन्यास ‘आधा गांव’ का परशुराम तथा ‘नीम का पेड़’ का सुखीराम ऐसे ही पात्र हैं जो स्वाधीनता के बाद समाज में आए परिवर्तन, जागृति और नवचेतना का प्रतीक बनकर उभरते हैं, परन्तु यह विडंबना ही है कि सत्ता प्राप्ति के साथ ये सभी पात्र सामंती मनोवृत्ति के पोषक बनते चले जाते हैं। परशुराम के अवसरवादी चरित्र तथा राजनीतिक पतन की ओर संकेत करते हुए राही लिखते हैं- “उसे यह बात नहीं मालूम थी कि उसने गांधी जी को अपना नेता क्यों मान लिया है। शायद इस गांधी-टोपी के लिए! शायद उसे गांधी जी से अधिक इस टोपी की ज़रूरत थी जिसकी वजह से सरकारी लोग उससे डरने लगे थे, और जिसकी वजह से उसकी इज्ज़त भी बढ़ी थी और आमदनी भी। वह कोई काम नहीं करता था और आराम से था।” (आधा गांव, पृष्ठ 269)

इसी क्रम में सुखीराम के लोभी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए राही लिखते हैं- “बुधई को भले ही ज़माने का चलन समझ में न आता हो पर ऐसा न था कि उसे ये भी न समझ में आए कि उसकी बीवी दुखिया गहनों से लकदक कैसे घूमती है। सुखीराम अकूत संपत्ति जुटाता जा रहा था। इतना तो वो भी समझता था कि एम.पी. बनने से कोई कारू का खजाना हाथ नहीं लग जाता।” (नीम का पेड़, पृष्ठ 43)

स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन पात्रों पर राही विस्तार से चर्चा तो करते हैं, परन्तु व्यतीत होते समय के साथ इनके व्यक्तित्व, विचार एवं दृष्टिकोण में आए विचलन को भी भली प्रकार दर्शाते हैं।

राही की रचनाएं उस युवा पीढ़ी की आधुनिकता से लैस प्रगतिगामी मानस पर भी प्रकाश डालती हैं जो जाति-व्यवस्था के विभेदों और विषमताओं के प्रति न केवल संवेदनशील है अपितु मुखर भी है। एक ओर सुशिक्षित नवयुवक अब्बास है जो जातियों के भेद को विस्मृत कर, अपने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध जाकर निचली जाति के अपने सहपाठी से मिलने का प्रयास करता है- “उसने सोचा कि मियां लोगों की ग़ैरहाज़िरी का फ़ायदा उठाकर वह अनवारुल हसन राक़ी के लड़के फ़ारुक से क्यों न मिल आए, जो अलीगढ़ में ही पढता है था और उसका सीनियर था और अखिल भारतीय मुस्लिम स्टूडेंट फ़ेडरेशन का उपसभापति था।” (आधा गाँव, पृष्ठ 62) दूसरी ओर कलकत्ते में पढ़ने वाला मुहम्मद सिद्दीक है जो अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकृत जातिगत दासता को सिरे से खारिज करते हुए अपने दादा से सवाल करता है- “का है ई मियां लोगन के पास, कि आप झट-देना खड़े हो गए!” (आधा गाँव, पृष्ठ 219) इसी क्रम में, उपन्यास ‘नीम का पेड़’ के सामिन मियां भी सशक्त पात्र बनकर उभरते हैं जो जाति-आधारित भेदों को धता बताते हुए निचली जाति के सुखीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं।

अभिजात्य परिवार से संबद्ध होने के कारण राही भले ही उस कुलीन परिवेश के समूचे तंत्र को उसकी जटिलताओं के साथ उद्घाटित करने में सफल रहे हैं परन्तु जहां जातिगत विषमताओं के चित्रण की बात आती है, वहां राही अपने पारंपरिक परिवेश-जन्य प्रभावों का अतिक्रमण करते दिखाई पड़ते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर उनका परिवेश अपने समूचे वैभव के साथ उपस्थित होता है, वहीं दूसरी ओर सवर्ण जातियों द्वारा शोषित-उत्पीडित, समाज के हाशिए पर पड़ी जातियों की दयनीय स्थिति का भी वे उतनी ही गहराई से विवेचन-विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार उनका परिवेश उनकी सर्जनात्मकता को आंशिक रूप से ही प्रभावित कर पाता है।

यूं तो राही का समूचा लेखन धर्म एवं संप्रदाय के नितांत असहज कर देने वाले प्रश्नों को केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है तथा राजनीति के साथ इनकी दुर्भिसंधियों को उघाड़कर रख देता है; धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय संबंधी संकीर्णताओं से मुक्ति की कामना उनके साहित्य में सर्वत्र परिलक्षित होती है परंतु जाति संबंधित विवेचन के संदर्भ में यह स्वीकार करने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि हाशिए के वर्गों के प्रति उनका चिंतन और दृष्टिकोण सामंती मानसिकता तथा जातीय पूर्वग्रहों के तंग घेरे से निकलने के हरसंभव प्रयास करता दिखाई देता है। साथ ही, उनके औपन्यासिक पात्रों के चरित्र-चित्रण एवं प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी देखें तो वे इस दिशा में सफल होते नज़र आते हैं। यद्यपि उनका परिवेश और पारिवारिक वातावरण यदा-कदा उनके अवचेतन में कहीं गहरे धंसे हुए प्रतीत तो होते हैं तथापि अपनी रचनाओं में वे जाति के प्रश्न को दरकिनार नहीं कर पाते। समय के जिस कालखण्ड की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं उनके सर्जनात्मक मानस की निर्मिति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उस दौर का समाज भी अपनी समस्त विषमताओं एवं विद्रूपताओं के साथ उनके सृजन-कर्म में दर्ज होता चला जाता है। अपने उपन्यासों में जाति से संबंधित कटु प्रश्नों का सामना करते हुए राही जिस तटस्थ, आग्रह-मुक्त एवं द्वेषहीन मानस से काम लेते हैं, उससे उनकी यथार्थान्वेषी दृष्टि का सुसंगत परिचय मिलता है जिसमें तथाकथित कुलीन जातियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

समग्र रूप में कहा जा सकता है कि तरल संवेदना और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के सम्मिश्रण से रची-पगी राही की सर्जनात्मकता सामाजिक यथार्थ को प्रामाणिक ढ़ंग से रेखांकित करते हुए मनुष्यता के जिस बोध को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करती नज़र आती है, उसकी अनुगूंज इन उपन्यासों में सर्वत्र सुनाई देती है।

[1] ‘नीम का पेड़’ उपन्यास के संदर्भ में प्रो. कुँवरपाल सिंह लिखते हैं – “राही ने 1988 में ‘मास्टर ब्रजमोहन की कर्मभूमि’ नामक बृहद उपन्यास पर कार्य आरंभ किया था। इस उपन्यास में वर्तमान से लेकर तीन पीढ़ियों की कहानी की योजना थी। साथ ही देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलते हुए परिवेश की भी बात थी किन्तु सौ पृष्ठ लिखने के बाद राही की 15 मार्च, 1992 में 65 वर्ष की आयु में कैंसर से मृत्यु हो गई। इस उपन्यास की भूमिका के रूप में ‘नीम का पेड़’ धारावाहिक (1991) बना था जिसे पिछले दिनों (जुलाई, 2003) में राजकमल प्रकाशन ने ‘नीम का पेड़’ नाम से प्रकाशित कर दिया है।” – प्रो. कुँवरपाल सिंह, ‘राही और उनका रचना संसार’, 2004, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली, पृ.29

(संपादन : नवल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया