आंबेडकर जयंती पर विशेष

तारीख थी 10 अप्रैल, 1948। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कालेज में कानून पर बोलते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि प्राचीन और आधुनिक समाज में अंतर यह है कि प्राचीन समाजों में कानून बनाना लोगों का काम नहीं था। कानून या तो ईश्वरीय होता था या किसी विधि-निर्माता द्वारा बनाया हुआ। समाज का काम सिर्फ उस कानून का पालन करना था, चाहे वह दैवीय हो या विधि-निर्माता का। प्राचीन समाजों में किसी निरंतर सभ्यता के न रहने का यही एकमात्र मूल कारण था।

इसी व्याख्यान में उन्होंने कहा कि कानून का काम समाज को सुधारना है। लेकिन यही काम प्राचीन समाजों में कानून ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण यही है कि उस पर मनु या याज्ञवल्क्य के कानून ने शासन किया। इन कानूनों को दैवीय माना गया, जिसके कारण हिंदू समाज अपने में सुधार लाने में कभी समर्थ नहीं हो सका।

इसी व्याख्यान में उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी ज्यादा क्रांतियां नहीं हुईं, जितनी भारत में हुई हैं। जिस दौर में यूरोप के धर्मनिरपेक्ष कानून ने पोप यानी चर्च के कानून को चुनौती दी थी, उससे भी काफी पहले से भारत में धार्मिक कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्ष कानून की बुनियाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने डाली थी। इसके विरुद्ध शुंग काल में जबरदस्त प्रतिक्रांति हुई, और मनु के क़ानून ने धर्मनिरपेक्ष कानून पर विजय प्राप्त कर ली। उनके अनुसार यह इस देश की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। उनका मत था कि हिंदू समाज का पिछड़ापन इसी विश्वास के कारण है कि कानून बदला नहीं जा सकता।

डॉ. आंबेडकर के इन विचारों से कानून के बारे में उनकी धारणा को समझा जा सकता है। और यह धारणा है कानून के धर्मनिरपेक्ष होने की। धर्मनिरपेक्ष कानून का मतलब सर्वधर्म समभाव नहीं है, बल्कि किसी एक धर्म के साथ उसका जुड़ाव नहीं होना है। किसी भी देश के क़ानून का प्राणतत्व धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही है। यह सिद्धांत अगर किसी कानून में नहीं है तो वह मंदिर, चर्च या मस्जिद के कानून के सिवा कुछ नहीं हो सकता। डॉ. आंबेडकर ने अपने स्तर पर जितना हो सकता था, उतना भरसक प्रयास किया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हो।

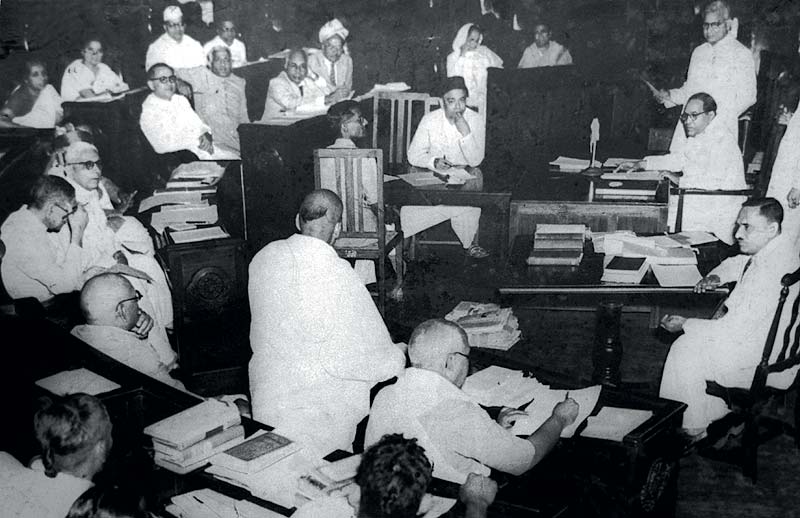

भारतीय संविधान के आलोचक, ख़ास तौर से आरएसएस के बुद्धिजीवी डॉ. आंबेडकर को संविधान का लेखक नहीं मानते। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि यह उनके विश्वास में नहीं है कि कोई दलित जाति का व्यक्ति इतना विद्वान हो सकता है कि वह संविधान लिख ले। दूसरा कारण यह है कि वे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को जानना नहीं चाहते। संविधान निर्माण का मतलब एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है, जो इस देश के लोगों पर लागू होना है। देश के लोग न एक धर्म के हैं, न एक समुदाय के हैं, न एक जाति के हैं, न एक विश्वास, न एक प्रांत, न एक भाषा और न एक संस्कृति के हैं, बल्कि उनमें तमाम विविधताएं हैं। कोई भी एक व्यक्ति सभी विविधताओं का ज्ञाता नहीं होता, और न हो सकता है। और जब मामला राजनीतिक भी हो, तब संविधान-निर्माण की स्थितियां और भी जटिल हो जाती हैं। इन्हीं सब जटिलताओं के समाधान के लिए अलग-अलग विषयों की समितियां और उपसमितियां बनाई गई थीं। इन सभी समितियों के अलग-अलग अध्यक्ष थे। डॉ. आंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें समितियों और उपसमितियों से प्राप्त सिफारिशों और ज्ञापनों के आधार पर संविधान में प्रावधान करने थे। इन्हीं के आधार पर संविधान का एक मसौदा डॉ. आंबेडकर ने तैयार किया था, जिसमें मसौदा समिति के अन्य सदस्यों, जैसे वी.एन. राय का भी उल्लेखनीय योगदान था। संविधान सभा में संविधान के मसौदे को प्रस्तुत करना, अनुच्छेदों का विश्लेषण करना, सदस्यों के संशोधनों और सुझावों पर विचार करना और तदनुसार एक राय कायम करना मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते डॉ. आंबेडकर का दायित्व था। बहुत से प्रावधान पास हुए, बहुत से प्रावधानों में परिवर्तन और संशोधन हुए, और बहुत से प्रावधान निरस्त भी हुए। इसी प्रक्रिया से संविधान का निर्माण हुआ और वह पास हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में डॉ. आंबेडकर के योगदान को संविधान सभा की उस बहस में देखा जा सकता है, जिसे कई जिल्दों में सरकार द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि संविधान-निर्माण की पूरी प्रक्रिया में डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण और चिंतन पूरी तरह लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी था। लेकिन जिस संविधान-सभा ने संविधान को पास किया था, वह बहुमत में समाजवादी नहीं था। उसका बहुमत धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक लोकतंत्र का तो समर्थक था, लेकिन सामाजिक रूप से पूंजीवादी, सांप्रदायिक और जातिवादी चरित्र का था। बहुमत के इसी चरित्र के कारण बहुत से समाजवादी प्रावधान, जिनमें भूमि-सुधार मुख्य था, संविधान में शामिल नहीं किए जा सके। और अंतत: उन्होंने स्वीकार किया था कि यह संविधान उनके सपनों का संविधान नहीं है। और अगर आवश्यकता हुई तो वह इसे जलाने में भी सबसे आगे होंगे।

संविधान के निर्माण में कितनी जटिलताएं थीं, उसे देखने के लिए डॉ. आंबेडकर के उस भाषण को पढ़ने की जरूरत है, जो उन्होंने संविधान सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान के मसौदे को विचारार्थ रखते हुए दिया था। इस भाषण में उन्होंने संविधान की आलोचनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जिसके भी हाथ में संविधान की यह प्रति है, उसके दिमाग में ये दो प्रश्न जरूर आएंगे। एक यह कि संविधान में सरकार के किस स्वरूप की परिकल्पना की गई है? और, दूसरा यह कि संविधान का स्वरूप क्या है? अधिकांश सदस्य, जो अमेरिकी सरकार के स्वरूप से प्रभावित थे, यह चाहते थे कि संविधान में सरकार का स्वरूप अध्यक्षीय प्रणाली का होना चाहिए। लेकिन डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि मसौदा संविधान अध्यक्षीय प्रणाली नहीं, बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रस्ताव करता है। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है। लेकिन प्रस्तावित संसदीय प्रणाली में भी राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, पर कार्यपालिका का मुखिया नहीं है, वह राज्य का प्रतिनिधित्व तो करता है, पर राष्ट्र पर शासन नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा, उसके विपरीत या उसकी सलाह के बिना काम नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति को असीम शक्तियां न देकर, सारी शक्तियां संसद को दी गईं, ताकि तानाशाही पैदा न हो सके। आंबेडकर जानते थे कि भारत की शासन सत्ता ऐसे वर्ग के हाथों में आई है, जो अपने चरित्र में लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक और जातिवादी, दोनों है। ऐसे चरित्र का व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया, और उसे राष्ट्र पर शासन करने की संवैधानिक शक्तियां दे दी गईं, तो उसका तानाशाह बनना तय है, जो राष्ट्र के लिए खतरा बन जाएगा। हालांकि, संसदीय लोकतंत्र में भी तानाशाह बनने की संभावना कम नहीं है, लेकिन बहुदलीय विपक्ष उसके लिए एक अवरोध का काम करता है।

यहां उल्लेखनीय है कि आरएसएस और भाजपा संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। उनका संविधान बदलने के पीछे एक आधार यह भी है कि वे अध्यक्षीय प्रणाली के पक्षधर हैं।

संविधान सभा में कई हिंदूवादी सदस्यों ने संविधान की आलोचना इस आधार पर की थी कि यह भारत की प्राचीन राज्य-व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका विचार था कि भारत का संविधान प्राचीन हिंदू मॉडल पर बनाया जाना चाहिए, जबकि यह पश्चिम के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका प्राचीन हिंदू मॉडल ग्राम-पंचायतें थीं। कुछ सदस्य ऐसे भी थे, जो न प्रांतीय सरकार चाहते थे और न केंद्र सरकार। वे भी भारत में ग्राम-सरकारें चाहते थे। ये लोग ग्राम और जिला पंचायतों की सरकार का स्वरूप चाहते थे। इन्हें समानता और स्वतंत्रता वाला लोकतंत्र रास नहीं आ रहा था, क्योंकि वे अपनी मानसिकता में सांप्रदायिक और जातिवादी थे। डॉ. आंबेडकर ने सदन में इन लोगों पर मजेदार टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गांवों के प्रति इन हिंदू बुद्धिजीवियों का असीम प्रेम दयनीय है। लेकिन वास्तव में गांवों के प्रति द्विजों का प्रेम वर्णव्यवस्था में विश्वास के कारण था, जिसे वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं। डॉ. आंबेडकर ने ग्राम पंचायत पर जोर देने वालों को जवाब देते हुए सदन में कहा कि गांव में रहने वाला बहुत छोटा-सा वर्ग है, जो गांवों पर गर्व करता है। यह वर्ग गांव की उस विशाल आबादी के बारे में नहीं सोचता, जिन पर ये शासन करते हैं। गांव में द्विज हमेशा शासक बनकर रहता है और शूद्र वर्ग हमेशा शासित बना रहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि जो लोग प्रांतवाद और संप्रदायवाद का विरोध करते हैं, वे भी गांवों का समर्थन करते हैं। उन्होंने उन लोगों से पूछा, क्या गांव स्थानीयवाद या क्षेत्रवाद के सिवा कुछ और हैं? क्या गांवों में जिहालत, रूढ़िवाद, गरीबी, अस्पृश्यता, अशिक्षा और सांप्रदायिकता के सिवा क्या ज्ञान-विज्ञान, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है? वे तो जातिव्यवस्था के कारखाने हैं। हालांकि संविधान सभा ने गांव-पंचायत की व्यवस्था के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिस पर आंबेडकर ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा था– ‘थैंक गॉड’।

ये हिंदू आलोचक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक संरक्षणों के भी विरोधी थे। डॉ. आंबेडकर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मसौदा-संविधान की आलोचना इस आधार पर भी की गई कि यह अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों की यह एक बड़ी समस्या है कि वे अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को ही स्वीकार करना नहीं चाहते। उन्होंने बहुसंख्यकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें आयरलैंड के उदाहरण से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आयरलैंड का विभाजन होने जा रहा था, तो बहुसंख्यक वर्ग के नेता रेडमंड ने अल्पसंख्यक वर्ग के नेता कार्सन से कहा था कि तुम प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए जो संरक्षण चाहो, मांग लो, लेकिन हमें एक अखंड आयरलैंड बनाने दो। लेकिन कार्सन का उत्तर था, भाड़ में जाएं तुम्हारे संरक्षण, हम तुमसे शासित होना ही नहीं चाहते।

आंबेडकर का प्रश्न था कि क्या भारत एक और विभाजन बर्दाश्त कर सकता है? उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने कार्सन जैसा निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने बहुसंख्यकों के शासन को पूरी निष्ठां से स्वीकार किया है, जो मूल रूप से एक सांप्रदायिक बहुसंख्यक शासन है, न कि राजनीतिक बहुसंख्यक। इसलिए, डॉ. आंबेडकर ने कहा कि, यह बहुसंख्यकों का दायित्व है कि वे अल्पसंख्यकों के हितों को महसूस करें, न कि उनके साथ भेदभाव करें। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक बने रहेंगे या लुप्त हो जाएंगे, यह बहुसंख्यकों की इसी नीति पर निर्भर करेगा।

लेकिन हुआ यह कि अल्पसंख्यक आज भी बने हुए हैं। यही नहीं, दलित वर्ग भी अभी तक बने हुए हैं। सत्तर साल का समय कम नहीं होता। सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह एक बड़ी अवधि है, लेकिन बहुसंख्यकों के शासन ने, जिस पर न सिर्फ अल्पसंख्यकों ने, बल्कि दलित वर्गों ने भी अपना भरोसा जताया था, न अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ख़त्म किया और न दलित जातियों के साथ। इसके विपरीत, बहुसंख्यकों ने इन सत्तर सालों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों एवं हिंदुओं और दलितों के बीच सामाजिक भेदभाव की खाई को और चौड़ा कर दिया। और यह इसलिए हुआ, क्योंकि बहुसंख्यक समाज ने कभी लोकतांत्रिक बनने की कोशिश ही नहीं की; वह सदैव सांप्रदायिक और जातिवादी ही बना रहा। वह जब खुद नहीं बदला, तो वह समाज को भी कैसे बदलता? डॉ. आंबेडकर ने ठीक कहा था कि राजनीतिक बहुमत किसी भी दल का क्यों न हो, पर उसका सामाजिक बहुमत हमेशा सांप्रदायिक ही होता है। इसलिए राजनीतिक बहुमत बदलने से समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सांप्रदायिक बहुमत आज भाजपा की सरकार के रूप में काम कर रहा है, जिसने अल्पसंख्यकों के प्रति पहले से भी कई गुना अधिक नफ़रत और हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया है।

संविधान के आलोचकों का एक वर्ग मूल अधिकारों का भी विरोधी था। सुभाष काश्यप के शब्दों में, “डॉ. आंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। इस पर 38 दिनों तक चर्चा हुई। उपसमिति में 11 दिन तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिनों तक विचार विमर्श हुआ।” ये मूल अधिकार संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से 35 तक हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इनको लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। वास्तव में सांप्रदायिक और जातिवादी हिंदुओं के लिए, ख़ास तौर से ब्राह्मणों के लिए मूल अधिकार सर्वथा एक नई चीज थी, क्योंकि उनका विश्वास वर्णव्यवस्था में था, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों का अधिकार और कर्तव्य अपने-अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित था। वहां समानता और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन मूल अधिकार के प्रावधानों ने श्रेणीकृत असमानता को खत्म करके सभी को समान स्तर पर खड़ा कर दिया था, जबकि हिंदू क़ानून में ब्राह्मण पहली श्रेणी का, ठाकुर दूसरी श्रेणी का, वैश्य तीसरी श्रेणी का नागरिक था और शेष सारी जनता चौथी श्रेणी की नागरिक थी। इसलिए संविधान में निहित मूल अधिकार भारत में समानता के एक नए युग का आरंभ था।

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भारत की मौजूदा भाजपा सरकार अगर संविधान बदलती है, जो कि उसका मूल एजेंडा है, तो वह कई तरह की स्वतंत्रताओं को स्वीकार नहीं करेगी, और मूल अधिकारों का एक वर्ण-आधारित नया स्वरूप तैयार करेगी, जो उसके सांप्रदायिक बहुमत के अनुरूप होगा।

अंत में डॉ. आंबेडकर ने कम्युनिस्टों और समाजवादियों की आलोचनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की आलोचना इस आधार पर है कि संविधान सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी संविधान है। इसके विपरीत, समाजवादियों की आलोचना यह थी कि संविधान में बिना मुआवजा दिए, संपूर्ण निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण का कानून होना चाहिए था, जो नहीं है। समाजवादी दूसरी चीज यह चाहते थे कि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार बिना सीमा के होने चाहिए।

डॉ. आंबेडकर ने इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए दो टूक कहा कि इसके लिए मसौदा समिति को दोषी नहीं ठहराना जा सकता। उनका कहने का आशय था कि जब सरकार ही कम्युनिस्टों और समाजवादियों की नहीं है, जब समितियों और उपसमितियों में ही कम्युनिस्टों और समाजवादियों का बहुमत नहीं है, तो मसौदा-संविधान पर दोष लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं कहते कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का एकमात्र आदर्श है। वह यह भी नहीं कहते कि मुआवजा दिए बिना निजी संपत्ति के अधिग्रहण का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और वह यह भी नहीं कहते कि मूल अधिकारों की सीमाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि वह यह जरूर कहेंगे कि संविधान में निहित विचार संविधान-सभा के सदस्यों के विचार हैं, एक अकेले व्यक्ति के नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को संविधान में रखने के लिए न वह और न मसौदा समिति दोषी है।

उन्होंने कम्युनिस्टों और समाजवादियों को लक्ष्य करते हुए कहा कि अगर वे या अन्य कोई दल इस संविधान से असहमत हैं, तो वे इस संविधान को दो-तिहाई बहुमत से बदल सकते हैं, और अगर दो-तिहाई बहुमत नहीं है, तो फिर उन्हें अपने विचार को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए।

लेकिन अफ़सोस कि इन सत्तर सालों में कम्युनिस्टों और समाजवादियों का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना तो दूर, वे सत्ता भी प्राप्त नहीं कर सके। और आज उनकी स्थिति सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने तक सिमट गई है, जबकि होना यह चाहिए था कि वे भारत की राजनीति में मजबूती से उभरते और जनता में दक्षिणपंथी पार्टियों का एक ताकतवर विकल्प बनते। वे अगर मजबूती से नहीं उभरे और जनता का राजनीतिक विकल्प नहीं बन सके, तो सिर्फ इसलिए कि वे पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में उलझे रहे, और नहीं समझ सके कि भारत की मुख्य समस्या ब्राह्मणवाद है।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in