हिंदी साहित्य में आत्मकथाओं का महत्व रहा है। खासकर, इस दृष्टिकोण के साथ कि हर आत्मकथा न केवल साहित्य है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें संदर्भित कालखंड का समाज सहज भाव से सामने आता है। लेकिन आत्मकथाओं को लेकर हिंदी साहित्य का एक वर्ग यह भी मानता है कि इसमें तथ्य से अधिक अतिरंजना होती है। ऐसे लोग यह सवाल भी पूछने से नहीं हिचकते कि अमुक साहित्यकार इतने बड़े साहित्यकार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। फिर उदाहरणों की एक लंबी सूची बता दी जाती है।

ऐसे सवाल तब भी उठे जब ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा ‘जूठन’ लिख रहे थे। वे इसकी भूमिका में लिखते हैं– “अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद, मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगीं। स्वयं को परत-दर-परत उधेड़ते हुए कई बार लगा– कितना दुखदायी है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो। उनसे मेरा निवेदन है– उपलब्धियों की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा-कथा को रखकर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक मित्र की यह भी सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभवों का मूलधन खा रहा हूं। कुछ का यह भी कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को ही बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा है। उन्होंने लिखा– आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही न खो दें।”[1]

लेकिन अब यह इतिहास है। आत्मकथाओं ने दलित साहित्य को सशक्त बनाया है। फिर चाहे वह ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा हो या शरण कुमार लिंबाले की आत्मकथा ‘अकरमाशी’। हर आत्मकथा में जातिवादी और वर्णवादी समाज की असलियत सामने आती है और यह भी कि जाति-वर्ण के खात्मे के लिए किस तरह के प्रयास आवश्यक हैं।

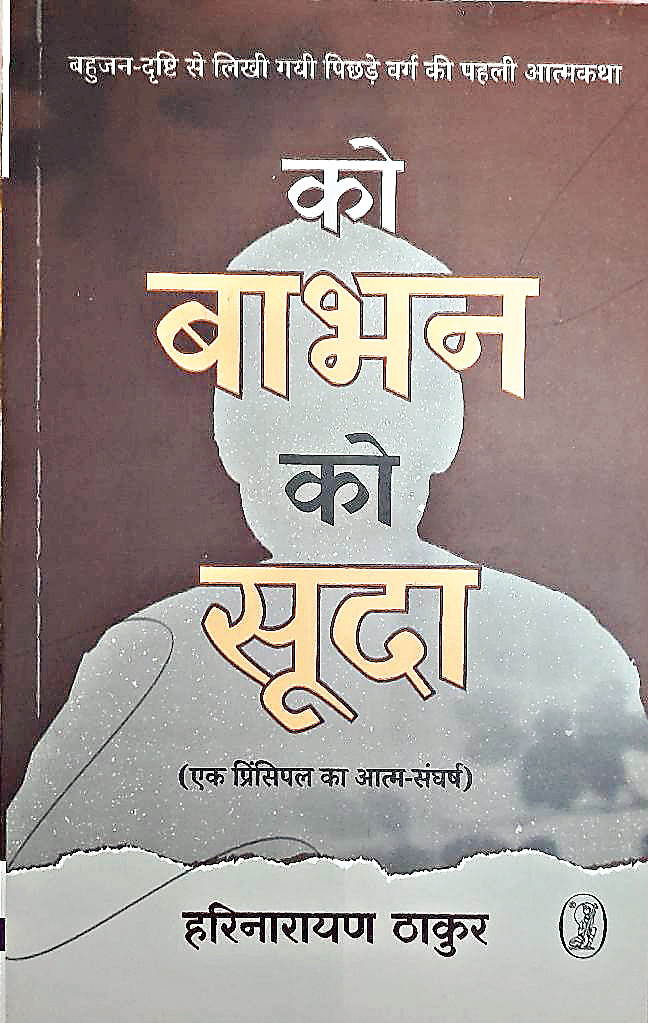

इसी कड़ी में हरिनारायण ठाकुर की आत्मकथा ‘को बाभन को सूदा’ है, जिसका महत्व इस कारण भी विशेष रूप से बढ़ जाता है कि यह पिछड़ा वर्ग के एक साहित्यकार की आत्मकथा है। हालांकि उनके पहले भी इस समाज से आनेवाले साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। स्वयं हरिनारायण ठाकुर यह स्वीकारते हैं कि “साहित्य में कोटि की दृष्टि से इधर ‘दलित आत्मकथाएं’ बहुतायत में आयी हैं। स्त्रियों की आत्मकथाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। किंतु ओबीसी या बहुजन ‘आत्मकथाओं’ का नितांत अभाव है।”[2] हालांकि वे यह जानकारी भी देते हैं कि 1970 में एक मराठी लेखक राम नगरकर, जो नाई जाति के थे, की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी– ‘राम नगरी’। इसके अलावा 1963 में संतराम बी.ए. की आत्मकथा ‘मेरे जीवन के अनुभव’ प्रकाशित हुई थी।

वैसे पद्य में भिखारी ठाकुर ने भी अपनी आत्मकथा को अभिव्यक्त किया है। यह माना जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश काल में ही इसकी रचना की थी–

“नौ बरस के जब हम भइलीं, विद्या-पढ़न पाट पर गइलीं

बरस कए तक जबदल मती, लिखे ना आइल रामऽगती

जब कुछ लगली माथ कमाए, तब लागल विद्या मन भाए

माथ कमाई, नेवती चिट्ठी, विद्या में लागल रहे दीठी

बनिया गुरु नाम भगवाना, उहे ककहरा साथ पढ़ाना

कछुए दिन के पढ़े लगलीं, तेकरा बाद खड़गपुर भगलीं

ललसा रहे जे बहरा जाईं, छुरा चलाके दाम कमाईं

गइलीं मेदिनीपुर के जीला, ओहिजे कुछ देखलीं रमलीला

ठाकुर दुअरा उहां से गइलीं, चनन तलाब समुद्र नहइलीं

दर्शन करी डेरा पर आई, खोलि पोथी देखली चौपाई

फुलवारी में जगह बुझाइल, तुलसी कृत में मन लपटाइल

तुलसी चउतरा भुवनेश्वर फिरती साखी गोपाल।

कहे भिखारी लागल रहे, रथ यात्रा ओहसाल।।

घर में आके लगलीं रहे, गीत-कवित कतहूं केहू कहे

अरथ पूछ-पूछ के सीखीं, दोहा-छंद निज हाथ से लिखीं

निजपुर में करिके रमलीला, नाच के तब बन्हलीं सिलसीला

बरजत रहलन बाप-मतारी, नाच में तू मत रहऽ भिखारी

शादी गवना रहुए भइल, लिखे में पहिले भोर परि गइल।”

(स्रोत : भिखारी ठाकुर रचनावली)

खैर, हरिनारायण ठाकुर की आत्मकथा में स्वतंत्र भारत है। उनका जन्म 23 फरवरी, 1956 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड के खैरवा गांव में हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा को पांच हिस्सों में बांटा है, और पहले हिस्से का शीर्षक है– हजाम का घर। वे लिखते हैं– “हमारी भी कोई व्यक्तिगत पहचान न थी। गांव के बाबू लोग हमारे घर को ‘हजाम का घर’ कहकर इंगित करते थे और हमें ‘हजाम’। ‘हजाम के घर’ जाओ, वहां से फलाने को बुलाओ या ‘हजाम के घर’ से फलाना सामान लाओ। हमारे पिता और चाचा सहित परिवार के सदस्यों को यदि लोग नाम लेकर भी बुलाते, तो सम्मानजनक संज्ञा या विशेषण से नहीं।”[3]

ग्रामीण इलाकों में ओबीसी/शूद्र की सामाजिक स्थिति इससे भी तय हो जाती है कि गांव में उनके घर कहां हैं। जैसे दलित समुदायों के घर अक्सर गांव के दक्षिण में होते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि वह दलितों का टोला है और उसमें भी जातिवार टोले– धोबी टोला, चमार टोली। हरिनारायण ठाकुर लिखते हैं– “गांव में अछूत या छोटी जातियों के घर प्राय: गांव से अलग इस या उस छोर पर होते हैं और ऊंची जातियों के बीच में। पर मेरा घर गांव के बीचोबीच सड़क के पूर्वी किनारे पर था। आज भी है।”[4] दरअसल, गांवों की सामंती व्यवस्था में सेवा करनेवाली शूद्र जातियों, जो अछूत नहीं मानी जाती हैं, को गांव के बीच में बसाया जाता है ताकि जब आवश्यकता हो उनकी सेवा ली जा सके और इसके लिए दलित टोले को पार न करना पड़े। वैसे यह व्यवस्था दलित समुदायों के लिए बेहतर मानी गई कि जब उन्हें शूद्र जातियों की आवश्यकता हो तो वे आसानी से उनके यहां जा सकें। वजह यह कि सवर्णों के घरों को उन्हें पार नहीं करना होता था। परिणाम यह होता है कि सवर्ण भी उनके शरीर की छाया से दूर रहते हैं।

हरिनारायण ठाकुर की आत्मकथा में पिछड़ा वर्ग समाज सेवक समाज के रूप में ही सामने आता है, जिसकी सेवा लेने से ऊंची जातियां संकोच नहीं करतीं। यहां तक कि वे उन्हें अपने घर में भी घुसने देते हैं, लेकिन सेवा लेने के बाद वे उन्हें अछूतों के समान मानने लगते हैं। हरिनारायण ठाकुर महिलाओं की स्थिति को उल्लेखित करते हुए लिखते हैं– “राजपूतों के इस गांव में गरीबी और अशिक्षा के बावजूद सामंती प्रवृत्ति व्याप्त थी। संपन्नता यद्यपि एक ही दो परिवार में थी, किंतु कोई भी परिवार अपनी औरतों को बाहर नहीं निकलने देता था।… यह सामंती प्रथा मेरे घर में भी समा गयी। मेरी दादी की पीढ़ी तक हमारे घर की औरतें दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने अपनी मां और चाची को भी अगल-बगल के घरों में काम करते देखा है। पर मेरे भाइयों के समय से हमारे घर की बहू-बेटियां भी घर में बंद हो गयीं।”[5]

दरअसल, यह विडंबना ही है कि अपने घर की महिलाओं के मामले में संपन्नता या फिर ऊंची जातियों पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं रहने की स्थिति में दलित और ओबीसी समुदाय के लोग भी ऊंची जातियों के जैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। उनका घर से निकलना बंद कर दिया जाता है। अर्जन में उनकी हिस्सेदारी न्यूनतम होती जाती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसका एक पक्ष यह भी है कि ऐसा होने से औरतें ऊंची जातियों के लोगों की कुदृष्टि से बची रहती हैं।

अपने गांव और घर के बारे में बताते हुए हरिनारायण ठाकुर ओबीसी और दलित जातियों के बीच आपसी रिश्ते को सहज तरीके से बयां करते हैं– “गरीबी के बावजूद आसपास के दलित-पिछड़े गांवों में हमारे घर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके काम करते हुए भी वे लोग हमारे पिता, चाचा और भाइयों के नाम के साथ काका, चाचा, भैया कहकर सम्मानपूर्वक बुलाते थे।”[6]

आगे हरिनारायण ठाकुर अपनी जाति के बारे में विस्तार से बताते हैं– “नाई शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से है, जिसका मूल शब्द ‘नाय’ है। नाय का अर्थ नेता और न्याय करनेवाल होता है। इसके अलावा स्थानाभेद के कारण देश के अलग-अलग भागों में इनके नाम हैं। जैसे– नापित, नाऊ, नाई ब्राह्मण, नाई पांडे, पांडे ब्राह्मण, सविता, सैन, भंडारी, पंवार, देवड़ा, वैद्य नाई, ठाकुर…”[7] अपनी जाति के बारे में बताते हुए हरिनारायण ठाकुर अपनी जाति पर गर्व करने लगते हैं। संभवत: इसकी प्रेरणा उन्हें मध्यकाल के संत कवि रैदास से मिली हो, जिन्होंने लिखा था–

“ऐसी मेरी जाति बिख्यात चमारा, हिरदै राम गोब्यंद गुण सारा।।”[8]

खैर, हरिनारायण ठाकुर अपनी जाति के बारे में लिखते हैं– “नाई जाति के जातीय नेता और विद्वान पंडित रेवती प्रसाद शर्मा भी उनमें से एक थे। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था को गुण-कर्म पर आधारित माना है, जन्म पर नहीं। उन्होंने गीता में कृष्ण के इस कथन को विभिन्न शास्त्रों से पुष्ट भी किया है, किंतु शास्त्रों के ‘अनुलोम-विलोम’ संबंध से भी इंकार नहीं किया है।”[9]

इस क्रम में हरिनारायण ठाकुर अपनी जाति को ब्राह्मण वर्ण का बताने से भी परहेज नहीं करते। वे मनुस्मृति के हवाले से लिखते हैं–

“शूद्रैव भार्य्या शूद्रस्य, सा च सवा च विश: स्मृते।

ते च स्वा चौव राज्ञश्च, ताश्च स्वा चाग्रजन्मन:।।

अर्थात् शूद्र की स्त्री शूद्र ही हो, वैश्य की वैश्या या शूद्रा, क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या या शूद्रा और ब्राह्मण की स्त्री चारों वर्ण की हो सकती है। अतएव ब्राह्मण शूद्रा से उत्पन्न संतान भी ब्राह्मण ही होगी। इस प्रकार पितृ प्रधानता के अनुसार नाई जाति ब्राह्मण वर्ण की है।”[10]

बहरहाल, ब्राह्मण या ऊंची जातियों के जैसे अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने की अनावश्यक कोशिशों को छोड़ दें तो हरिनारायण ठाकुर की यह कृति स्वतंत्र भारत में दलित-ओबीसी समुदायों में बढ़ती शिक्षा और उसके कारण बढ़ती चेतना को बयां करती है और यह भी कि जाति की दीवारें किस तरह ढाही जा सकती हैं। मसलन, वे लिखते हैं– “मैट्रिक परीक्षा का जब रिजल्ट आया, तो पूरे मेजरगंज शहर में हल्ला हो गया। उन दिनों अखबार में रिजल्ट निकलता था और अखबार केवल स्कूल में और मेजरगंज में कुछ गिने-चुने लोगों के पास आते थे। जिले भर में कुल चार ही लड़के फर्स्ट डिवीजन से पास थे। एक लक्ष्मी स्कूल सीतामढ़ी से, एक नवाब स्कूल शिवहर से, एक बभनगामा हाईस्कूल से और एक मेजरगंज हाईस्कूल से मैं।”[11] यह बदलाव समाज के स्तर पर भी आ रहा था। उदाहरण के लिए, अपनी शादी का एक प्रसंग बताते हुए हरिनारायण ठाकुर लिखते हैं– “ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी ‘सलाम’ में जिस सामंती प्रथा का वर्णन है, मेरी शादी में प्रत्यक्ष रूप से घटित हुआ। वहां दूल्हा को पालकी या घोड़ी से उतरकर लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ता था, यहां दूल्हे को उतरना नहीं पड़ता था। वहां गांव के लोग सवर्ण थे, यहां पूरा गांव बनियों का था। वहां पढ़ा-लिखा दूल्हा और कुछ बुद्धिजीवी बारातियों ने विरोध किया था, यहां केवल पालकी ढोनेवाले कहार और मुसहरों ने विरोध किया।”[12]

हरिनारायण ठाकुर ने अपनी आत्मकथा में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया है। एक प्रसंग में वह बताते हैं कि जब हाईस्कूल में उनकी नियुक्ति अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में हो गई तब अपने गांव के आसपास के स्कूल में पोस्टिंग कराने के लिए अपने एक स्वजातीय रामलखन ठाकुर के साथ कर्पूरी ठाकुर से मिलने पटना गए। तब कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। इस मुलाकात को याद करते हुए हरिनारायण ठाकुर ने लिखा है कि जब उनसे पोस्टिंग की बात कही गई तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा– “अच्छा यह बताइए कि इस नौकरी के लिए आपका चयन किसने किया है? मैंने कहा– सरकार ने किया है। तो फिर सरकार आपकी नियुक्ति अपनी सुविधा से करेगी कि आपकी सुविधा से?”[13]

उनकी आत्मकथा में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का दृश्य तब भी सामने आता है जब वे शिवहर का हाल बातते हैं– “शिवहर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से संवेदनशील था। आरंभ से ही वहां दो बड़ी जमींदारियां थीं– एक शिवहर स्टेट, दूसरी महुअरिया स्टेट। शिवहर स्टेट बेतिया राज का एक अंग था, जिस पर भूमिहारों का अधिकार था। महुआरिया दरबार राजपूतों का स्वतंत्र स्टेट था। लेकिन आजादी के बाद ज्यों-ज्यों जमींदारियां खत्म होती गयीं और दलित-पिछड़ों में शिक्षा और जागृति आई, शिवहर शहर में पिछड़ों का भी एक केंद्र बनने लगा।”[14]

मंडल आंदोलन के पहले पूरे बिहार की स्थिति लगभग ऐसी ही थी। दलित और पिछड़े एकजुट हो रहे थे, जिसके नतीजे में बी.पी. मंडल, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री से लेकर रामसुंदर दास तक बिहार के मुख्यमंत्री बने। हरिनारायण ठाकुर की इस आत्मकथा में साल-दर-साल बदलते समाज को देखा जा सकता है। इसकी बानगी यह कि वर्ष 2002 में मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज, जिसके ऊपर भूमिहारों का कब्जा माना जाता रहा, वहां बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की बात चली तब वहां व्याख्याता रहे हरिनारायण ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने की भी मांग की। यह सामाजिक बदलाव का ही असर था। तनाव इतना बढ़ा कि कॉलेज प्रबंधन ने न श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा लगाई और न ही कर्पूरी ठाकुर की।

बहरहाल, हरिनारायण ठाकुर की यह आत्मकथा रोचक अंदाज में लिखी गई है। हालांकि इसमें मंडल आंदोलन के बाद बदले समाज की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। उसके बदले आत्मकथाकार ने अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता दी है। बावजूद इसके यह आत्मकथा पढ़ी जानी चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि जाति और वर्ण आधारित श्रेष्ठतावाद पर किस तरह प्रहार किये जा रहे हैं।

समीक्षित पुस्तक – को बाभन को सूदा

आत्मकथाकार – हरिनारायण ठाकुर

प्रकाशक – वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

मूल्य – 495 रुपए

संदर्भ :

[1] (जूठन की भूमिका से)

[2] हरिनारायण ठाकुर, को बाभन को सूदा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 24

[3] वही, पृष्ठ 31

[4] वही, पृष्ठ 33

[5] वही, पृष्ठ 34

[6] वही

[7] वही, पृष्ठ 35

[8] संकलन व संपादन डॉ. शुकदेव सिंह, रैदास बानी, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 61

[9] वही, पृष्ठ 41

[10] वही, पृष्ठ 44

[11] वही, पृष्ठ 155

[12] वही, पृष्ठ 165

[13] वही, पृष्ठ 248

[14] वही, पृष्ठ 250

(संपादन : राजन/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in