प्यू रिसर्च सेंटर ने दुनिया भर में धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय पर एक शोध सर्वेक्षण जनवरी, 2024 से मई, 2024 तक कुल 35 देशों में किया था। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, धार्मिक राष्ट्रवाद में वृद्धि एक वैश्विक प्रवृत्ति बनती जा रही है। यह धार्मिक राष्ट्रवाद देशों की वर्तमान स्थिति और राजनीति को प्रभावित कर रहा है और ऐसे देशों में प्रभावी धार्मिक नेतृत्व उभर कर सामने आया है। बहुसंख्यक धर्म और राजनीति एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं और यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। भारत भी इनमें से एक है।

प्यू रिसर्च सेंटर धार्मिक राष्ट्रवाद को इस तरह परिभाषित करता है कि “देश के बहुसंख्यक लोगों के धर्म से जुड़ी धार्मिक पहचान के आधार पर राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को बढ़ावा देना, देश की पहचान को बहुसंख्यक धर्म के मूल्यों से जोड़ना, सरकारी तंत्र और नीतियों पर उस धर्म की परंपरा और संस्कृति का प्रभाव, साथ ही देश के हितों और एकता को उस धर्म से जोड़ना”।

प्यू रिसर्च टीम द्वारा लगभग 55,000 अलग-अलग लोगों से बात करते हुए उनसे चार प्रमुख प्रश्न पूछे गए। पहला, हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली धर्म का हिस्सा होना कितना महत्वपूर्ण है? दूसरा, एक राष्ट्रीय नेता को किस हद तक अपनी धार्मिक मान्यताओं को साझा करना चाहिए? तीसरा, हमारे देश के कानूनों पर धार्मिक ग्रंथों का क्या प्रभाव होना चाहिए? और चौथा, जब धार्मिक ग्रंथ लोगों की इच्छा के विपरीत हों, तो देश के कानूनों पर किसका अधिक प्रभाव होना चाहिए?

इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से लोगों की धार्मिक दृष्टि, कानून और धार्मिक ग्रंथों के बीच संघर्ष, एक राष्ट्रीय नेता के गुण और देश की एकता को मापने के तरीके पर नज़र रखी गई और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले गए।

सर्वे के मुताबिक अलग-अलग देशों में धार्मिक राष्ट्रवाद का स्तर अलग-अलग तरीके से बढ़ रहा है। कुछ देशों में इसका उपयोग पारंपरिक धार्मिक पहचान को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जबकि अन्य में यह राष्ट्रीय पहचान के लिए बहुसंस्कृतिवाद का विरोध कर रहा है। प्रत्येक देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रभावित करती है।

भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, इज़राइल, इंडोनेशिया, केन्या, फिलीपींस, बांग्लादेश, मलेशिया, ग्रीस और हंगरी में प्रमुख धर्मों के लोग सोचते हैं कि उनके धर्म का प्रभाव राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा होना चाहिए और जो व्यक्ति उनके धर्म की मान्यताओं को बनाए रखता है, उसे देश के नेतृत्व की स्थिति में होना चाहिए। अमेरिका में 58 प्रतिशत ईसाई बहुसंख्यकों में से 6 प्रतिशत वयस्क धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि ईसाई धर्म को संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक धर्म घोषित किया जाए। थाईलैंड में, जहां 80 प्रतिशत बौद्ध हैं, 9 प्रतिशत धार्मिक हैं। जबकि श्रीलंका में, जहां 7 प्रतिशत धार्मिक हैं, जनता पूर्व धार्मिक राष्ट्रवादी नेता और पार्टी के खिलाफ विद्रोह करके एक गैर-धार्मिक नेता और पार्टी को चुनती है। भारत में 24 फीसदी हिंदू चाहते हैं कि उनका धर्म हावी हो। लेकिन कई देशों (जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन) में सर्वेक्षण से पता चला कि धार्मिक बहुसंख्यक लोग धार्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को तवज्जो नही देते।

सर्वेक्षण के मुताबिक मध्यम आय वाले देशों में यह माननेवालों की संख्या 87 प्रतिशत है कि धर्म समाज की सहायता करता है। और यह माननेवाले लोगों की संख्या कि धर्म सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, 81 प्रतिशत है। साथ ही यह मानने वाले कि धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, की संख्या 59 प्रतिशत हैं। जबकि अमीर देशों में यही अनुपात क्रमशः 56 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 43 प्रतिशत हैं।

क्या धार्मिक ग्रंथ किसी देश के कानून को प्रभावित कर सकते हैं? इस पर बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, फिलीपींस और पेरू के वयस्कों के अनुसार, बहुसंख्यकों के धार्मिक ग्रंथ का देश के कानूनों पर अधिक प्रभाव होना चाहिए। इसके विपरीत, उच्च आय वाले देशों में लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय कानूनों पर धर्म का बहुत कम या कोई प्रभाव न हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और यूनाईटेड किंगडम में सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक लोगों का कहना है कि बाइबिल का उनके कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 49 प्रतिशत ईसाई वयस्क सोचते हैं कि धार्मिक ग्रंथों का देश के कानूनों पर कम से कम प्रभाव होना चाहिए। तुर्की का वयस्क समुदाय भी इसकी पुष्टि करता है। भारत में 57 प्रतिशत हिंदुओं का मानना है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का देश के कानूनों पर बड़ा प्रभाव होना चाहिए।

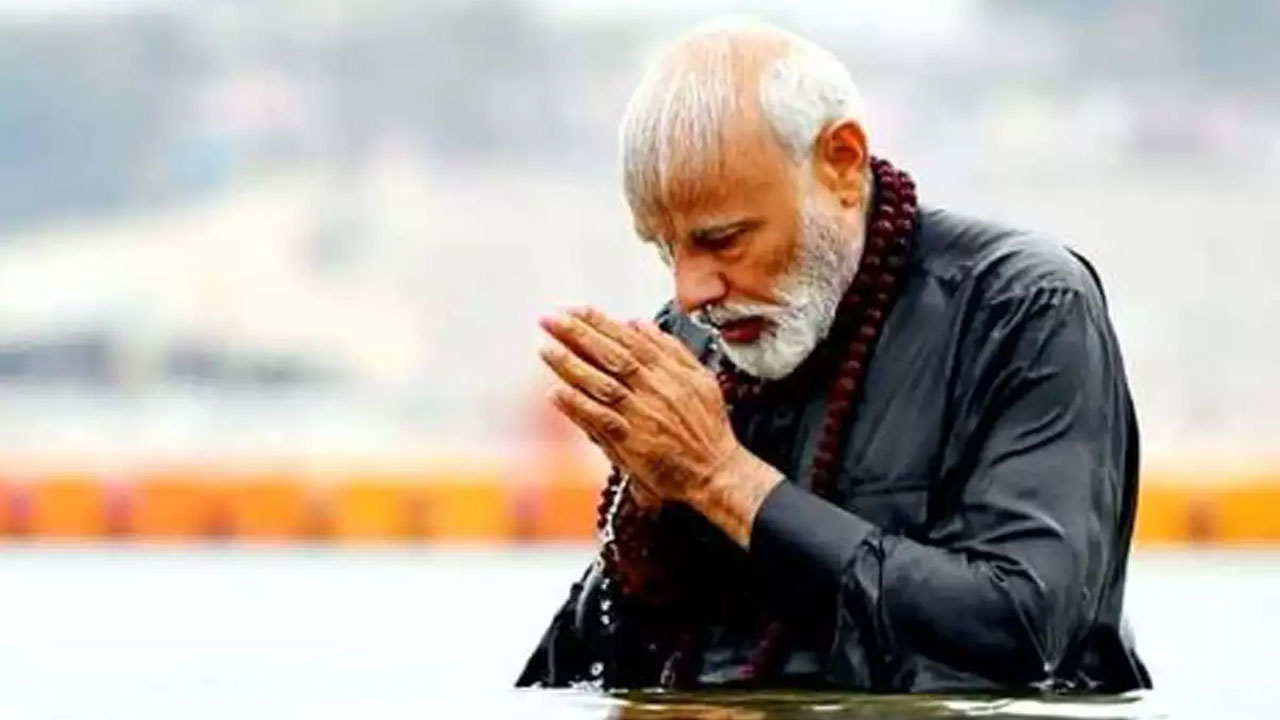

यह पूछे जाने पर कि एक राष्ट्रीय नेता को धर्म से क्या लेना-देना होना चाहिए? बहुत से लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो धार्मिक मान्यताओं के लिए खड़ा हो। भारत में 58 प्रतिशत वयस्क चाहते हैं कि उनका नेता धार्मिक आस्था वाले लोगों के लिए खड़ा हो। जबकि जापान (4 प्रतिशत), फ्रांस (8 प्रतिशत), स्वीडन (8), जर्मनी (10), दक्षिण कोरिया (10) और 20 प्रतिशत अमेरिकियों का कहना है कि देश का नेता धार्मिक होना चाहिए।

भारत में, हिंदू धर्म और संस्कृति के माध्यम से सरकारी नीतियों को आकार देने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। और इज़राइल में, बेंजामिन नेतन्याहू को एक गठबंधन का समर्थन प्राप्त है, जिसमें धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अति-रूढ़िवादी और राष्ट्रीय धार्मिक दल शामिल हैं। अमेरिका में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना और ‘अमेरिका फर्स्ट’ की अवधारणा बहुलतावादी धार्मिक राष्ट्रवाद के उभरते प्रभाव का लक्षण है। रूस में पुतिन की भूमिका एक धार्मिक राष्ट्रवादी नेता की भी है, जिसे राजनीति के लिए रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्थन की जरूरत होती है। ईरान और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से मुस्लिम मौलवियों का शासन है और अगर भविष्य में अन्य देशों के धार्मिक नेता इसे उदाहरण मानें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण धार्मिक राष्ट्रवादी नेताओं को सत्ता हासिल करने के लिए धर्म और पोप-पादरी-बाबा की आवश्यकता है।

धार्मिक राष्ट्रवाद सरकार (राज्य) धर्म के अनुरूप राज्य की नीतियों और कानूनों को विलय करने और बदलने की अनुमति देता है। इसलिए, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक राष्ट्रवाद कुछ संगठनों और राजनीतिक नेताओं के लिए अस्थायी खुशी ला सकता है, लेकिन यह शाश्वत भविष्य के लिए अस्थिरता का एक स्रोत है; क्योंकि धार्मिक राष्ट्रवाद अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर हमले, श्रीलंका में राजपक्षे सरकार और बांग्लादेश में हसीना शेख के खिलाफ विद्रोह का कारण बनने की क्षमता रखता है। ऐसा धार्मिक राष्ट्रवाद किसी पर भी भारी पड़ सकता है। प्यू रिसर्च के धार्मिक राष्ट्रवाद के तुलनात्मक सर्वेक्षण को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in