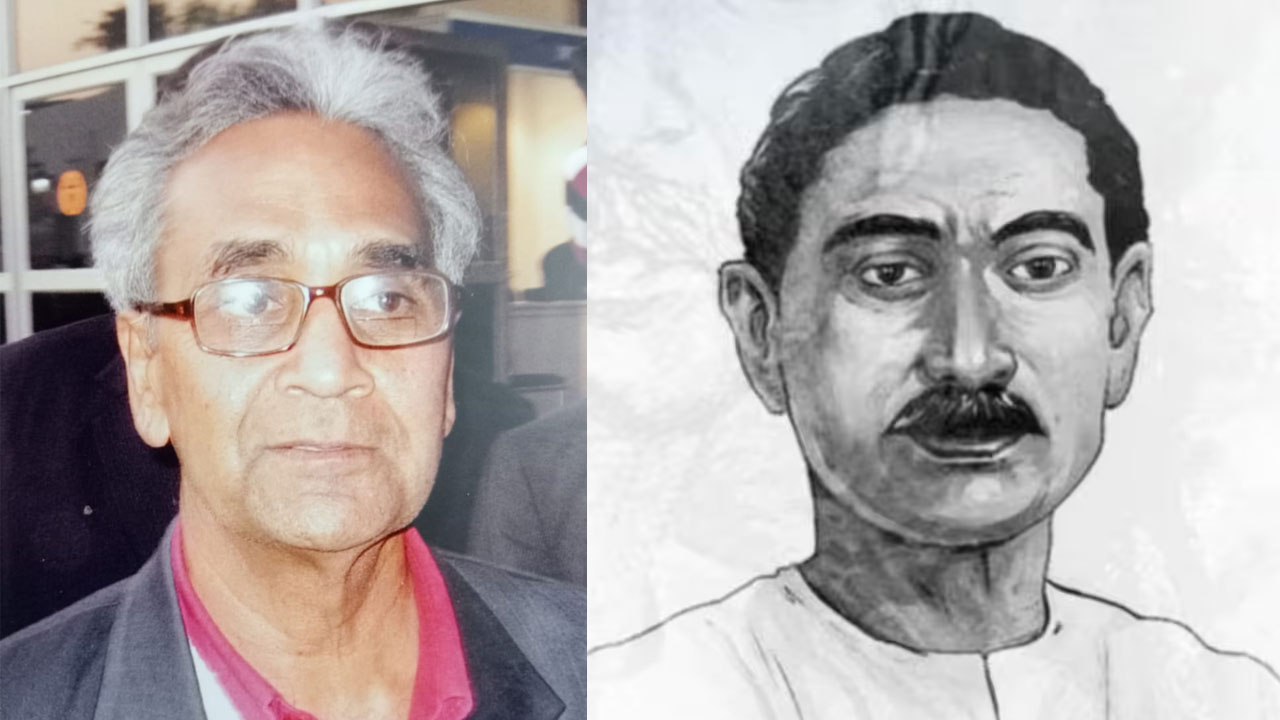

– प्रमोद रंजन

जिस समय हमारी ट्रेन महोबा स्टेशन पर लगी, उस समय तक रात गहरी हो चुकी थी। दिल्ली तो आठों प्रहर जागती रहती है। हम दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर थे। सांस्कृतिक इतिहास के समृद्धतम शिखर पर बैठे उस बुंदेलखंड में, जो आज भूख और प्यास से तड़पते क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस ओर का रूख हमारी पत्रकार बिरादरी तभी करती है, जब अकाल गहरा हो जाता है और लोगों के मरने की सूचनाएं आने लगती हैं।

जिस समय हमारी ट्रेन महोबा स्टेशन पर लगी, उस समय तक रात गहरी हो चुकी थी। दिल्ली तो आठों प्रहर जागती रहती है। हम दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर थे। सांस्कृतिक इतिहास के समृद्धतम शिखर पर बैठे उस बुंदेलखंड में, जो आज भूख और प्यास से तड़पते क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस ओर का रूख हमारी पत्रकार बिरादरी तभी करती है, जब अकाल गहरा हो जाता है और लोगों के मरने की सूचनाएं आने लगती हैं।

लेकिन हम तो आज एक दूसरे ही मिशन पर थे। हम, यानी मैं और राजन। राजन, फारवर्ड प्रेस के ग्राफिक डिज़ाइनर, आदिवासी मुद्दों में गहन रूचि रखने वाले युवा हैं। कभी भी, कहीं भी चल पड़ने, किसी से भी लड़ने-भिड़ने के लिए तैयार रहने वाले साथी।

हमारे पास दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में पत्थर का एक ढांचा है, जो न मंदिर की तरह दिखता है, न ही घर की तरह। वह पत्थर की अनगढ़ सिल्लियों से बनी छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ है। दूसरी तस्वीर में किसी सड़क पर लगा एक साइनबोर्ड है, जिस पर लिखा है, “भारत सरकार : केंद्रीय संरक्षित स्मारक, भैंसासुर स्मारक मंदिर, चौका तहसील, कुलपहाड़ – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, उपमंडल महोबा, उत्तर प्रदेश”।

मुझे ये तस्वीरें इंडिया टुडे के पीयूष बाबेले ने पिछले साल 16 अक्टूबर (2014) को ईमेल से भेजीं थीं। हम एक-दूसरे से निजी जीवन में परिचित नहीं हैं। शायद वे फेसबुक के माध्यम से मुझे जानते हों और संकट में फंसा देखें हों और उस संकट से उबरने में कुछ मदद हो जाए, इस मंशा से यह तस्वीरें भेजे हों।

मुझे ये तस्वीरें इंडिया टुडे के पीयूष बाबेले ने पिछले साल 16 अक्टूबर (2014) को ईमेल से भेजीं थीं। हम एक-दूसरे से निजी जीवन में परिचित नहीं हैं। शायद वे फेसबुक के माध्यम से मुझे जानते हों और संकट में फंसा देखें हों और उस संकट से उबरने में कुछ मदद हो जाए, इस मंशा से यह तस्वीरें भेजे हों।

9 अक्टूबर, 2014 को फारवर्ड प्रेस के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा था। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि फारवर्ड प्रेस के अक्टूबर, 2014 अंक में डॉ. लाल रत्नाकर की ‘राजा महिषासुर की शहादत’ शीर्षक पेंटिंग प्रकाशित कर, हमने उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है तथा “ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच द्वेष फैलाया है।” यह एक ऐसा मजाक था, जिसपर हम सिर्फ ठहाका लगा सकते थे, लेकिन बात बहुत गंभीर हो चुकी थी। पुलिस हमारे चार संपादकीय सहयोगियों को उठा ले गई थी, इनमें राजन भी एक थे।

पुलिस ने पत्रिका के मालिक आयवन कोस्का के घर पर भी छापा मारा था। यह संयोग ही था कि उस दिन वे शहर में नहीं थे। मुझे गिरफ्तार करने के लिए जेएनयू को चारों ओर से घेर लिया गया और वज्र वाहन तक लगा दिए थे। मैं कैसे गिरफ्तारी से बच सका, वह एक अलग ही कहानी है। उसके कई दिन बाद मुझे और श्री कोस्का को अदालत से अग्रिम जमानत मिली। लेकिन इस बीच अखबारों और टीवी चैनलों पर झूठी-सच्ची ख़बरें आने लगीं और सोशल मीडिया पर हमारे वैचारिक मित्रों और शत्रुओं के बीच मल्ल-युद्ध चलने लगा।

हमले बहुत तीखे थे। हिंदुत्वादी संगठनों से जुड़े लोग श्री कोस्का के ईसाई होने को निशाना बना रहे थे। वामपंथ से जुडे संगठन हमेशा की तरह ढुलमुल थे। इनमें से कुछ कथित तौर पर ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ के पक्ष में थे, लेकिन हमें हर प्रकार से झूठा बताने की कोशिश कर रहे थे। वे यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि महिषासुर से संबंधित कोई परंपरा है। हम अनेक प्रमाण दे रहे थे, आदिवासी-कथाओं को सामने रख रहे थे लेकिन वे मार्कण्डेय पुराण और दुर्गासप्तशती से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे।

ऐसे में पीयूष बाबेले द्वारा भेजी तस्वीरों के रूप में मेरे पास एक चमत्कारिक हथियार आ गया। वे तस्वीरें इसका प्रमाण थीं कि बुंदेलखंड में महिषासुर का एक ‘मंदिर’ है और उससे भी बड़ी बात कि उस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मुहर लगी हुई है। हमने उन तस्वीरों को फारवर्ड प्रेस की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर अखबारों को दे दिया। इससे उनकी बोलती तो तत्काल बंद हो गई, जो हमें काल्पनिक कथा गढ़ने वाला बता रहे थे।

उस घटना के एक साल बाद, आज – 2अक्टूबर, 2015 की निरंतर गहरी होती जाती इस रात में हम महोबा स्टेशन पर हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि जाना कहां है। हमारे पास बाबेले द्वारा भेजे गए वही दो फोटोग्राफ हैं, जिन पर पता के नाम पर सिर्फ दो जानकारियां दर्ज हैं – महोबा और कुलपहाड़। स्टेशन के आसपास चाय और भोजन की दुकानों पर कुछ लोग हैं। हमने उनसे तस्वीरों में दिख रहे ‘मंदिर’ के बारे में जानकारी चाही तो सभी ने अनभिज्ञता दर्शायी, लेकिन यह जरूर बताया कि कुलपहाड़ नामक कस्बा, यहां से लगभग एक घंटे की दूरी पर है। बस सुबह मिलेगी। यानी, थोड़ी सी बची रह गई यह रात यहीं बितानी होगी। हमने सरकारी गेस्ट हाउस की शरण ली।

पहले अग्नि बिरह की

सुबह हम महोबा के बस-अड्डे पर हैं। कुलपहाड़ जाने वाली बस में हमारे सवार होने और उसके चल पड़ने के बीच लगभग एक घंटे का फासला है, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलना लगभग असंभव है। महिलाओं और पुरूषों से खचाखच भरी इस बस में दो बकरियां भी हैं। बस खुलने के बाद कुलपहाड़ पहुंचने में हमें लगभग एक घंटा लगा। यह एक छोटा-सा कस्बा है। खाने-पीने, कपड़े-लत्तों की दुकानों वाला एक स्थानीय बाजार। हम यहां दुकानदारों से, गुजरने वाली बसों के ड्राइवर, रिक्श-तांगे वालों से पूछते फिर रहे हैं कि क्या इस तस्वीर वाले ‘मंदिर’ को आप जानते हैं?

बस की भीड़-भाड़ और चिपचिपाती ऊमस ने हमें थका दिया है। यह दृश्य कुछ ऐसा है, जिसमें विरही नायक एक तस्वीर दिखा कर लोगों से पूछता फिरता है, क्या आपने इसे कहीं देखा है?

“पहले अग्नि बिरह की, पीछे प्रेम पियास

कहै कबीर तब जानिए, पीव मिलन की आस?” (कबीर)

कबीर के दोहे को राजन को सुना-सुनाकर हंसने-हंसाने की कोशिश करता रहा और अंतत: हार कर एक चाय की दुकान पर बैठ गया। इधर मेरा वजन बढ़ा है, फिर भी, आज भी घंटों चल सकता हूं, लेकिन राजन के साथ होने का कुछ लाभ ले-लेने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी वे चाय नहीं पीते। बिना दीक्षा के पूरे कबीर पंथी हैं। सो, वे दुकान-दुकान घूमते रहे, और पूछते रहे – इसे कहीं देखा है?

इस बीच मैंने चाय की दुकान पर बातचीत शुरू की। आज सामान्य से दिखते, इस कुलपहाड़ का इतिहास बहुत संपन्न रहा है। ‘इम्पीरिअल गज़ेटीयर ऑफ़ प्रोविंस आगरा एंड अवध’, 1909 के अनुसार पहले कुल्हुआ और पहाड़िया नाम के दो ग्राम हुआ करते थे, जो बाद में जुड गए और इनका संयुक्त नाम कुलपहाड़ पड़ा। यह 1995 तक हमीरपुर जिला में था, अब महोबा जिला में है। इस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित अनेक स्मारक हैं, इनमें से अधिकांश चंदेल कालीन मंदिर और जलाशय हैं। स्थानीय लोग हमें उन मंदिरों के बारे में बता रहे थे, लेकिन हमारे ‘पीव’ का पता कोई नहीं दे रहा था।

पास के सैलून में बाल काट रहे नाई ने हमें डाक्टर बीपी अवस्थी से मिलने की सलाह दी। उनके दिवंगत पिता स्थानीय साहित्यकार थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास पर बहुत काम किया है। डाक्टर अवस्थी अपने घरेलू क्लिनिक में मिले। उन्होंने बताया कि उनके पिता बृजमोहन अवस्थी ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है तथा क्षेत्र में प्रचलित जनश्रुतियों को दर्ज किया है।

पुत्र और पुत्रवधु दोनों चिकित्सक हैं। उन्होंने पिता के साहित्यिक कामों को मनोयोग से सहेजा है और अब उन्हें प्रकाशित करवा रहे हैं। उन्होंने हमें अपने पिता की कुछ किताबें उपहार स्वरूप दीं। लेकिन डॉक्टर अवस्थी के पास भी हमारे मर्ज की दवा न थी।

“कबीर बैद बुलाइया, पकर के देखि बांही

बैद न वेदन जानसी, करक कलेजे मांही।” (कबीर)

इतनी पूछताछ से सिर्फ इतना स्पष्ट हो पाया कि कुलपहाड़ से कोई 70-80 किलोमीटर दूर चौका नामक एक स्थान है। हालांकि लोग बता रहे थे कि वहां ऐसा कोई मंदिर नहीं है। हमने फैसला किया कि हाे या न हो, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं तो वहां चलना ही चाहिए।

हमने एक ऑटो ‘रिजर्व’ किया और चौका की ओर रवाना हो गए। ऑटो ड्राइवर अपने क्षेत्र में आए हम सैलानियों की मदद के लिए हर संभव तत्परता दिखा रहा था। अब वे दोनों तस्वीरें उसके पास थीं और वह हर 10 किलोमीटर बाद लोगों से पूछता चल रहा था – इसे देखा है? लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मध्यप्रदेश नजदीक आता जा रहा था।

मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद पहला शहर हरपालपुर आया। अब हम झांसी की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हाईवे पर एक साइनबोर्ड दिखा, जिसपर लिखा था – “भैंसासुर स्मारक मंदिर, चौका तहसील, कुलपहाड – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण”। हम खुशी से चीख पड़े। हम इतने प्रसन्न थे कि उस बोर्ड के साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए एक-दूसरे की दर्जनों तस्वीरें उतार डालीं।

वहां से दाहिनी ओर लगभग दो किलोमीटर चलने के बाद एक पतली सड़क फिर दाहिनी ओर मुड़ती है। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर चौका सोरा नामक गांव है। इसी गांव के आरंभ में पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हमारे फोटो वाला ‘भैंसासुर स्मारक मंदिर’ था। एक ऊंचे टीले पर स्थित पत्थरों का वह ढांचा किसी कोण से ‘मंदिर’ की तरह नहीं दिखता है। मुख्य ढांचा, जो एक छोटे आकार के कमरे जैसा है, काफी प्राचीन प्रतीत होता है। उसमें एक द्वार है, जिस पर पुरातत्व विभाग ने लोहे का एक गेट लगवा दिया है। अंदर झांकने पर एक तिकोणी सी आकृति दिख रही है, जो शिवलिंग जैसी लगती है। संभवत: वह एक पिंडी है, जो असुर-आदिवासी परंपराओं में मिलती है।

टीला बहुत बड़ा है, जिसे सर्वेक्षण ने चारदीवारी से घेर दिया है। शायद यह भविष्य में की जाने वाली खुदाई के लिए चिन्हित किया गया क्षेत्र भी है। उस टीले के नीचे एक बड़ा जलाशय है।

‘स्मारक मंदिर’ की तस्वीरें उतारने के बाद हम गांव के लोगों से मिले। घनघोर दारिद्रय में डूबे इस गांव में सबसे अधिक कुशवाहा जाति के लोग हैं, उसके बाद अहिरवारों (चमार) की संख्या है। कुछ घर ब्राह्मणों और राजपूतों के भी है। अासपास के गांव में पाल (गरेड़िया) जाति के लोग बहुसंख्यक हैं। गांव में एक खासा सुसज्जित दुर्गा मंदिर है, जो हाल ही में बना है। गांव के लोग इस मंदिर में खूब पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन भैंसासुर मंदिर में कोई पूजा नहीं करता। गांव वाले प्राय: वहां जाते भी नहीं।

हमने गांव के दलित-बहुजनों से पूछा कि भैंसासुर मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती? इसके उत्तर में सभी ने यही कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव के एक घोबी परिवार के व्यक्ति ने, जिसने पर्याप्त मात्रा में शराब पी रखी थी, हम पर शक जताया कि हम गड़े हुए खजाने की खोज में इधर आए हैं। उसने बताया कि पहले भी कुछ लोग भैंसासुर मंदिर से खजाना निकालने आए थे। लेकिन कोई नहीं बचा, सब बाद में मर गए।

बहरहाल, भारत की एक प्राचीन संस्कृति के अवशेष को देखना हमारे लिए अमूल्य तो था ही। हम भी तो चोर ही थे, जो यहां से जानकारी समेट कर थोड़ी देर में निकल जाने वाले थे।

सामाजिक चेतना से विस्मृत और पुरातत्व विभाग द्वारा उपेक्षित इस स्थल तक पहुंचने का सीधा रास्ता झांसी से है। गांव वालों ने बताया कि हमें उधर से आना चाहिए था। झांसी से हरपालपुर की ओर बढ़ने पर रास्ते में इसका बोर्ड दिख जाता।

कब बना यह?

पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे ‘स्मारक मंदिर’ कहा है। इसका क्या अर्थ है?

इस यात्रा से लौटने के बाद मैंने सूचना के अधिकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। उसका जो उत्तर मिला, उसका उल्लेख यहां कर देना प्रासंगिक होगा।

मैंने अपने आवेदन में पूछा था कि इसकी खोज कब हुई, किसने की, यह कब का बना हुआ है और यह क्या है?

अपने लिखित उत्तर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लखनऊ मंडल के महोबा उपमंडल के अंतर्गत चौका तट, कुलपहाड के भैंसासुर नामक पुरास्थल की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा 14 जनवरी, 1924 को की गई थी।”

उन्होंने बताया कि यह “स्मारक चंदेलों के शासन-काल में लगभग ग्यारहवीं शती ईसवी में निर्मित प्रतीत होता है”। अंतिम सवाल के बारे में उन्होंने लिखा कि “इस कार्यालय में इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है”।

उनके उत्तर से बड़ी खीज हुई। वे यह तक नहीं बता पा रहे हैं कि इसका निर्माण-काल क्या है? आज जब किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की अनेकानेक प्रामाणिक विधियां मौजूद हैं, इसके ग्यारहवीं शती ईसवी में निर्मित ‘प्रतीत’ होने का क्या मतलब है?

लगभग 100 साल पहले हुई इस खोज की आयु अब तक क्यों नहीं निर्धारित की गई? इस ‘प्रतीत’ होने का आधार क्या है?

बहरहाल, जो कोई भी खजुराहो मंदिरों के उम्दा शिल्प को देखेगा और फिर उसी क्षेत्र में मौजूद इस अनगढ़ भैंसासुर स्मारक को देखेगा, उसे यह साफ तौर पर ‘प्रतीत’ होगा कि भैंसासुर स्मारक का निर्माण निश्चित ही खजुराहो के मंदिरों से पहले हुआ होगा। जिस काल में शिल्प-स्थापत्य कला खजुराहो की ऊंचाइयां छू रहीं थी, उसी काल में भला ऐसा अनगढ़ शिल्प कैसे संभव है? 19-20 अंतर हो सकता है, यहां तो आसमान जमीन का अंतर है। ज्ञातव्य है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण भी चंदेलों के शासन-काल में 10 वीं और 12 वीं शताब्दी के मध्य हुआ था।

‘स्मारक मंदिर’ वाले टीले की चारदीवारी के भीतर पुरातत्व विभाग ने एक साइन बोर्ड लगा रखा है, जिसमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिवाय इसके कि “अगर कोई इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो उसे एक लाख रूपए का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक के कारावास का दंड” दिया जाएगा। लेकिन यहां से दो दिन बाद खजुराहो जाने पर हमारा ध्यान एक रेखांकित करने योग्य तथ्य की ओर गया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में पुरातत्व विभाग ने जो बोर्ड लगा रखा है, उसमें लिखा है कि “अगर कोई इस स्मारक को क्षति पहुंचता है तो उसे तीन माह का कारावास अथवा पांच हजार रूपए का अर्थदंड” दिया जाएगा। शायद सिर्फ हमारी ही नहीं, पुरातत्व विभाग की नजर से भी ‘भैंसासुर स्मारक मंदिर’ खजुराहो के मंदिरों से अधिक मूल्यवान है। अन्यथा दंड में इतना फर्क क्यों होता? यह एक विलुप्त संस्कृति का स्पष्ट पदचिन्ह है, पुरातत्व की दृष्टि से एक उपेक्षित बेशकीमती खजाना।

परत दर परत

‘भैंसासुर स्मारक मंदिर’ से लौटते हुए हमने हरपालपुर में ऑटो छोड़ दिया। वहां से महोबा के लिए ट्रेन ली और खाली पड़े जनरल डिब्बे में पसर कर देर रात वापस पहुंच गए।

अगली सुबह टैक्सी ली और महोबा घूमने निकले। वैसे यह पूरा क्षेत्र ही चंदेल और प्रतिहार राजाओं के काल में निर्मित हुए मंदिरों, भवनों, जलाशयों से भरा पड़ा है, जिनमें प्राचीन भारत की वास्तुकला के एक से एक उत्कृष्ट नमूने शामिल हैं। लेकिन हमारी मुख्य रूचि तो महिषासुर से संबंधित परंपराओं में है। हमने सुन रखा है कि महोबा-क्षेत्र में महिषासुर की अनेक जगहों पर पूजा होती है। लेकिन उसका कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल पाया था। हमने हार कर यूं ही महोबा और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को देखने का फैसला किया था। ट्रैक्सी ड्राइवर से जब हमने दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछा तो उसने अनेक स्थानों के साथ-साथ गोखर पहाड़ का भी नाम लिया। इस नाम ने मुझे चौंकाया गाेखर या गाेरख? कहीं सिद्ध गुरू गोरखनाथ तो नहीं? उसने बताया कि पहाड़ी गोरखनाथ से ही संबंधित है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ इस पहाड़ी पर कुछ वर्षों तक प्रवास किया था।

गोरखनाथ का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। हम पहाड़ी के किनारे टैक्सी छोड़ कर ऊपर चढ़ने लगे तो एक साधु ने रोका। वे चाहते थे कि हम पहाडी-तल पर स्थित शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना करें। मैंने उन्हें हंस कर कहा कि नास्तिक हूं, लेकिन वे कहां मानने वाले थे? पत्रकार के रूप में परिचय देने के बाद जान छूटी। हमने उन्हें कहा कि गोखर पहाड़ी पर एक डाक्यूमेंट्री बनाने आए हैं और तेज कदमों से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते चले गए।

हालांकि मौसम गर्म था, लेकिन वह पहाड़ी सचमुच एक सुरम्य स्थल है। जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ते गए सन्नाटे की गूंज बढ़ती गई। शायद इन्हीं कारणों से गोरखनाथ ने इसे अपने प्रवास और साधना के लिए चुना होगा। ऊपर एक गोरखनाथ का मंदिर था। लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। सिर्फ एक चबूतरा था।

पहाड़ी से नीचे उतरने पर वही साधु हमारा इंतजार करते मिले। पत्रकार होने की जानकारी होने के बाद उनका रूख हमारे प्रति कुछ बदला हुआ था। हमने उनसे पूछा कि क्या यह सही है कि महोबा जिले में महिषासुर की पूजा होती है? उनका उत्तर सुनकर हमारा मन एक बार फिर बल्लियों उछलने लगा। उन्होंने बताया कि यहीं तो हैं भैंसासुर! जहां से गोरख पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता है, वहीं शंकर मंदिर के सामने की खाली जमीन पर मिट्टी के एक बडे त्रिभुजाकार/संकुलाकार आधार के ऊपर मिट्टी की पांच छोटी संकुल (कोणस्तुपाकार) आकृतियां बनी हुईं हैं। उनके निकट दो छोटे आधारों पर भी वैसी ही आकृतियां हैं। उन्हें शायद कुछ दिन पहले किसी अनुष्ठान के दौरान लीपा गया था, हालांकि गर्मी की वजह से चिकनी मिट्टी में दरारें आ गईं हैं। यही हैं महिषासुर ऊर्फ भैंसासुर!

मैंने साधु महोदय से अनौपचारिक बातचीत आरंभ की लेकिन साथ ही राजन को वीडियो कैमरा ऑन रखने के लिए कहा। आज इन पंक्तियों को लिखते हुए उस वीडियो को देख रहा हूं तो महसूस होता है कि उनकी बातचीत में तथ्यों की कई परते हैं, जिन्हें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि आप के सामने उस बातचीत को ही रख दूं।

“महिषासुर की पूजा का क्या कारण है?

साधु : पूजा का कारण यह है कि वे गाय-भैसों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। किसी की भैंस या गाय दूध नहीं दे रही, किसी अन्य पशु को कुछ हो गया तो वे ठीक कर देते हैं। यही मतलब है इनकी पूजा का। यादव लोग यहां आकर साल में एक बार इनकी विशेष पूजा करते हैं।

किस महीने में?

साधु: भादो के महीने के छठे दिन। अभी कुछ ही दिन पहले पूजा हुई थी।

क्या महोबा में दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है?

साधु : पहले लोग यहां दुर्गा-पूजा के बारे में नहीं जानते थे। लगभग पच्चीस साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। पहले हमारा जिला महोबा था, भी नहीं। यह हमीरपुर था। यह तो सन् 1995 में जिला हुआ है। जिला बनने से पहले ही कुछ लोग (दुर्गा को) मानने लगे थे। उस समय महोबा में आल्हा की मूर्ति बनी थी। उसी दौरान वहां पर उठने-बैठने वाले कुछ लोगों ने दुर्गा की मूर्ति रखने की भी बात उठाई। उन्होंने पहले एक मूर्ति रखवाई। फिर अगले साल दो-चार जगह रखी। फिर हर साल ही (ये मूर्तियां) बढ़ती ही गयीं। आज के समय तो जिले में कम से चार-छह हजार (दुर्गा की) मूर्तियां रख दी जाती हैं। हां, पहले भी दुर्गा की पूजा होती थी लेकिन उस समय वे मां काली के नाम से जानी जातीं थीं। तब काली की पूजा साल में एक बार आषाढ़ के महीने में होती थी…पूजा तो यहां सबकी, सब कोई करता है। लेकिन वे पूजाएं अब खत्म हो गयीं।

यह सब पच्चीस साल के अंदर हुआ?

साधु : हां, यह अभी हुआ है। पच्चीस साल, तीस साल के अंदर। पहले यहां ऐसा कुछ नहीं होता था।

जैसे करवां चौथ एक नया त्यौहार ही (देश में) बन गया?

साधु : हां। पहले यहां कजली का मेला किरतुआ पर लगाता था और एक दूसरा मेला यहां लगता था, इस गोखारगिरि पर। इस पर्वत का नाम है गोखारगिर। यह गोखार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हवेली दरवाजा के पास गुदरी का मेला लगता था। अब तो दोनों-तीनों जगहों के मेलों को मिटा कर सिर्फ कीरत सागर पर ही मेला लगने लगा है, जो एक सप्ताह तक लगा रहता है।

आदिवासी-बहुजन परंपराओं में एक कालभैरवी हैं, क्या वे भी मैकासुर की परंपरा में हैं?

साधु : हां। एक ही बात है। यहां कालभैरव का भी स्थान है। यहीं नीचे। यहां नौ नाथ हैं, चौरासी सिद्ध हैं। नाथों के नाथ ये भोलेनाथ (शंकर) हैं। ये भी नाथों में आते हैं। त्रिलोकीनाथ हैं। वे तीनों लोक के मालिक हैं। हनुमान जी हैं। सब हैं यहां। सब देवी-देवता हैं महोबा में। यहां हर पूरनमासी को परिक्रमा लगती है। यहीं गोखर पहाड़ से परिक्रमा उठती है। साढ़े चार किलोमीटर की पूरे पहाड़ की परिक्रमा होती है।

भैंसासुर का भी कोई मेला लगता है आसपास?

साधु : नहीं, भैंसासुर का मेला नहीं लगता है। यहां उन्हें मैकासुर के नाम से ज्यादा जानते हैं। कहीं-कहीं कारस देव भी कहते हैं।

अच्छा.. यहां होने वाली भैंसासुर की पूजा में क्या करते हैं लोग?

साधु : वे पूडी-वूडी बना कर लाते हैं। सब्जी भी ले आते हैं। देवताओं से मन्नत मांगते हैं। नारियल चढ़ाते हैं। और भाव भी खेलते हैं,देवता उन पर आते हैं। जिसकी, जो मुराद होती है, उसे पूर्ण करते हैं वे। मैकासुर नाम के दानव हैं ये। और ये बहुत सच्चे देवता हैं। हम मानते हैं ये। क्योंकि हम यहां रहते हैं। बहुत से लोग गाय-भैंस लेकर आ जाते हैं। दूध नहीं दे रही है, बच्चे को नहीं पिलाती है। तो हम उनके (मैकासुर) के नाम की ऐसे ही भभूत उठाकर दे देते हैं, तो ठीक हो जाती है। वैसे, हम यहां जड़ी-बूटी का काम तो करते ही हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरी क्या विसात? उनकी कृपा है। जो वहां रिपोर्ट लगाता है, तो चाहे कोई भी मर्ज हो, वह ठीक हो जाता है। हम लेते-वेते कुछ नहीं। इच्छा हो तो कोई नारियल चढ़ा दे, न हो तो जय श्रीराम। कोई हमारे लिए आटा ले आया तो हमने भोजन बना लिया, नहीं लाया तो हम तो ऐसे ही रह जाते हैं।

यहां महिषासुर की पूजा करने किस-किस जाति के लोग आते हैं?

साधु : यादव और पाल ज्यादा आते हैं। पाल मतलब गरेड़िया। पशु का पहला दूध इन्हें चढ़ाते हैं।

उनके घरों में भी होती है, इनकी (महिषासुर) की पूजा क्या..

साधु : नहीं। औरत तो इनका प्रसाद भी नहीं खा सकती। अगर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का प्रसाद, जो गरी होता है, वह औरतों को नहीं दिया जाता है। औरत इनके पास आ नहीं सकती।

यादव परिवार की भी औरतें नहीं खाएंगीं?

साधु : न। सिर्फ आदमी ही आदमी खाएंगे। और यह भी नहीं है कि यादव ही परिवार के ही खाएंगे…

क्या ये सिर्फ यादवों के देवता हैं?

साधु : नहीं। सब लोग आते हैं। यादव और पाल इधर ज्यादा हैं न इसलिए। सभी छोटी जात वाले आते हैं।

लगता है कि ये कहानियां कुछ दुर्गा से जुड़ी हुई हैं। आदिवासी कथाओं में कहा गया है कि महिषासुर को दुर्गा ने छल से मारा। नौ दिन उनके पास रहीं, और दसवें दिन मार दिया।

साधु : हां। जो भी हो। मां इनकी भैंस है। तो लोग उस मां की मन्नत मांगते हैं। इसलिए ये चबूतरा पक्का नहीं बनवाते। जानवर आते हैं, तो वे अखाड़े करते हैं, मतलब उछल-उछल कर अपने सींगों को इसकी मिट्टी को उड़ाते हैं। इससे वे (महिषासुर) प्रसन्न रहते हैं। … देखना महीने-दो महीने बाद यह (महिषासुर का मिट्टी का स्थान) मिट जाएगा। अखड़ा करेंगे न पशु।

महिषासुर का स्थल और भी कहीं हैं?

साधु : महोबा में तो गांव-गांव में है। यहां के अलावा राजस्थान के झांझ में है। वहां वे कारस देव के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल, कारसदेव महिषासुर के भाई थे। उनकी एक बहन थी, जाने क्या नाम था उनका। कारस देव कमल के फूल से पैदा हुए थे। उनकी बहन को दुख था कि मेरा भाई नहीं है, उन्होंने इसके लिए उपवास किया तो फिर वे पैदा हुए। नाम उनका कारस देव था, लेकिन वे काले नहीं थे। पूरी कथा नहीं याद आ रही लेकिन जब वे संकट में थे तो मोर ने उनका साथ दिया था और उन्हें बचा कर ले गया था। वे उस समय सर्प योनी में थे और अपने भाई को संकट में देख कर वे बांबी में घुस गए थे। उन्होंने सर्प को पकड़ा तो सर्प ने फुंफकार मारी, जिससे जहर निकाला तो वे सब जहर को लील गए इसलिए वे काले पड़ गए। पहले वे बहुत गोरे थे।

शंकर जैसी कहानी लगती है, जैसे वे नीलकंठ हो गए थे।

साधु : हां, शंकर की तरह की कहानी है। मैकासुर के दो भाई भी थे। छोटे भाई का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन बड़े भाई का नाम अजय पार है। उनकी मड़िया भी यहीं थोड़ी दूर पर है। सब एक ही हैं। महिषासुर, मैकासुर, कारस देव, करिया देव-सब एक ही हैं। यहां उन्हें ग्वाल बाबा भी कहते हैं।

लगता है यह पूरी परंपरा देव और दानवों की लड़ाई से जुड़ी है, नहीं?

साधु : हां, हां। दानव हैं ये। इनका प्रताप बहुत बड़ा है। बाकी परमात्मा जाने। हम तो ज्यादा नहीं जानते। हम तो संंत हैं, वैरागी हैं। भगवान का भजन करते हैं, और यहां रहते हैं।

आप यहां पर कितने दिन से रह रहे हैं ? रहने वाले आप यहीं के हैं?

साधु : महोबा ही हमारी जन्भूमि है। चले गये तो कभी अयोध्या में हैं, कभी कहीं और ..। हमारे दो- तीन स्थान हैं।

क्या नाम बताया था आपने अपना?

साधु : त्यागी जी।

पूरा नाम?

साधु : श्री श्री 108 श्री घनश्याम दास त्यागी जी।”[1]

साधु घनश्यामदास त्यागी गोरखपंथी हैं। उन्होंने हमें महोबा के आसपास के गांवों में मौजूद कुछ प्रमुख महिषासुर स्थलों का जो पता बताया, वह एक ऐसी गुप्त सुरंग साबित हुई, जिसके भीतर से अनेक सुरंगें फूटती थीं और अंत में सभी प्राचीन काल की एक विशाल असुर-सभ्यता, उनकी उन्नत कृषि व पशुपालन तकनीक, प्रकृति-प्रेम, समतामूलक जीवन-मूल्य और अंत में एक भयानक हिंसा की ओर इशारा करते हुए बंद हो जातीं थीं।

घनश्याम त्यागी द्वारा बताई पहली सुरंग महोबा शहर में ही थी। कीरत सागर के तट पर। कीरत सागर दरअसल एक झील है, जिसे चंदेल राजाओं ने 11 वीं शताब्दी के अंत में बनाया था। पुरातत्व विभाग ने इस सूख चुकी झील को संरक्षित कर रखा है। इस के तट पर एक ओर ‘मैकासुर मंदिर’ था। ‘मंदिर’ के लिए सड़क किनारे लगभग 300-400 गज जमीन के एक लंबे टुकड़े को ईंटों की बाउंड्री वॉल से घेर दिया गया था। आराधकों के जाने के लिए कोई दो फुट का दरवाजा था और उसके ऊपर प्लास्टिक के फ्लैक्स पर लिखा था – ‘प्राचीन मैकासुर मंदिर : कजली महोत्सव एवं रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दर्शनार्थियों को यादव-पाल समाज की हार्दिक शुभकामनाएं’। इस कथित मंदिर का न तो कोई भवन है, न ही कोई मूर्ति। मिट्टी की वही त्रिभुजाकार-संकुलाकार आकृति, जो गोखार पहाड़ के पास थी। यहां इसके ऊपर बनी छोटी कोणस्तुपाकार आकृतियों की संख्या 7 थी। पास में बने ढाबे वाले ने हमें बताया कि मैकासुर पशुओं को ठीक करते हैं और खेती में बरक्कत देते हैं। लोग यहां दूध और फुलगोभी चढ़ाते हैं।

आर.वी. रसेल नाम से चर्चित अंग्रेज सिविल सर्वेंट रार्बट वेन रसेल (8 अगस्त, 1873- 30 दिसंबर, 1915) ने मध्यभारत में रहने वाली जातियों और जनजातियों का गहन अध्ययन किया था। उनका वृहत काम चार खंडों में ‘द ट्राइब्स एंड कास्टस ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल इंडिया’[2] नाम से 1916 में प्रकाशित हुआ था। रसेल लिखते हैं कि इस क्षेत्र में भैंसासुर से संबंधित अनुष्ठान वृहत पैमाने पर किए जाते हैं। गोंड जनजाति अपने देवता बुढा देव[3] को सूअर अर्पित करती है, जबकि निम्न जाति के हिंदू भी भैंसासुर पर सूअर चढ़ाते हैं। दोनों ही फसलों के रक्षक माने जाते हैं। भैंसासुर का प्रतीक गांव के बाहर खेत में रखा गया एक पत्थर होता है। रात में जब तेज हवाओं से फसलें झुक जातीं हैं तो माना जाता है कि भैंसासुर उनके ऊपर से गुजरे हैं।

अगले साल रसेल की इस महत्वपूर्ण नृवंशशास्त्रीय अध्ययन के प्रकाशन के 100 साल पूरे हो जाएंगे। महोबा में आज भी भैंसासुर पशुपालकों के प्रमुख देवता हैं। हां, अब यहां सूअर की बलि नहीं होती। नारियल फोड़ा जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, गोभी अर्पित की जाती है। सिर्फ प्रतीक बदले हैं, भाव तो वही हैं। वैसे भी कृषि और पशुपालन एक-दूसरे से कहां अलग हैं ।

कीरत सागर पर स्थित इस मैकासुर स्थल से ही हमें मोहारी गांव में नवनिर्मित सीमेंटेड मैकासुर मंदिर के बारे में पता चला। वह जगह यहां से कोई 15 किलोमीटर दूर थी।

हमने उस ओर टैक्सी दौड़ाई और मोहारी पहुंचे। गांव तक पक्की सड़क थी और सड़क के किनारे ही वह मंदिर था। उससे पहले टीन की एक शेड के नीचे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। हम वहां रूके और महिषासुर के बारे में पूछना आरंभ किया तो उन्हें आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। हम बात कर ही रहे थे कि वे मंदिर के ‘पुजारी’ रामकिशोर पाल को बुला लाए। पाल ने बताया कि यहां मैकासुर और कारस देव का मंदिर है। हम उनके साथ ‘मंदिर’ तक गए तो पाया कि वहां भी कोई ‘मंदिर’ नहीं था। स्थापत्य की दृष्टि से तो कतई नहीं। ‘मंदिर’ के लिए भवन का होना अनिवार्य है, चाहे वह प्रतीकात्मक ही क्यों न हो। जैसा कि आजकल भी लोग अपने फ्लैटों में लकड़ी या किसी और वस्तु के, जो ‘मंदिर’ बनाते हैं, उसमें भी प्रतीकात्मक भवन होता है।

वहां सीमेंट का एक खुला चबूतरा था, जिसपर चार खंभों के सहारे छत बनाई गई थी। चबूतरे पर सीमेंट की ही एक तुलसी चौरा जैसी चीज बनाई गई थी, जिसमें छोटे ताखे जैसा एक तिकोना छिद्र था, जिसके भीतर कोई आकृति नहीं थी, लेकिन यह माना गया था कि इसमें मैकासुर हैं। उसकी बायीं ओर एक भैंस अथवा भैंसा की मूर्ति थी और दाहिनी ओर घोडे की लगाम पकडे हुए एक महिला की मूर्ति। पीछे की तरफ एक मोर था। क्या यह ताखे जैसा सुराख सांप की बांबी का प्रतीक है, जिसके बारे में घनश्याम त्यागी ने बताया था? क्या कम चारे वाले चौरस मैदानों का यह इलाका भैंस पालन के लिए अधिक उपयुक्त रहा होगा? डी.डी. कोसंबी ने लिखा है कि ‘भैंस को वैदिक युग के बाद ही पालतू बनाया गया था। इस पशु के बिना गंगा की घाटी के दलदलों और जंगलों को साफ करना संभव न होता।”[4]

क्या इस भूमि पर वास करने वाले लोग अपने को सांस्कृतिक रूप से भैंस (महिष) से जोड़ते थे? और या फिर ‘महिष’ राजा,गणनायक का  पर्याय है? लेकिन यह रमणी कौन है और मैकासुर के पास क्या कर रही है? और यह घोड़ा किस देश से आया है? डी.डी. कोसंबी बताते हैं कि महोबा क्षेत्र में “दुर्गा कहीं म्हसोबा (महिषासुर) का मर्दन (हत्या) करती दिखती है तो कहीं वही, उनकी संगिनी अथवा पत्नी के रूप में भी मौजूद है।”[5] यानी, वह भी उसी अनार्य समुदाय की थी, जिसके महिषासुर थे? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन यह आर्यों का घोडा? क्या इसने किसी प्रलोभन या दबाब के कारण महिषासुर की संगिनी बनने का स्वांग रचा था?

पर्याय है? लेकिन यह रमणी कौन है और मैकासुर के पास क्या कर रही है? और यह घोड़ा किस देश से आया है? डी.डी. कोसंबी बताते हैं कि महोबा क्षेत्र में “दुर्गा कहीं म्हसोबा (महिषासुर) का मर्दन (हत्या) करती दिखती है तो कहीं वही, उनकी संगिनी अथवा पत्नी के रूप में भी मौजूद है।”[5] यानी, वह भी उसी अनार्य समुदाय की थी, जिसके महिषासुर थे? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन यह आर्यों का घोडा? क्या इसने किसी प्रलोभन या दबाब के कारण महिषासुर की संगिनी बनने का स्वांग रचा था?

चबूतरे के बाईं ओर खाली खुली जगह थी। वह एक छोटा सा पत्थर था, जिसे आधार बनाकर अनुष्ठान किए जाते हैं। वहां मौजूद लोगों में कुछ ने कहा कि वह पत्थर मैकासुर हैं और चबूतरे पर कारस देव। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ही मैकासुर हैं। इनकी पांच ‘गोटियां’ होती हैं।

मोहारी गांव में अन्य मंदिरों व शादी-ब्याह में ब्राह्मण ही पूजा करवाते हैं। लेकिन मैकासुर का पुजारी पाल जाति का ही हो सकता है। पाल, कुशवाहा, यादव और लोध (खुद को राजपूत मानने वाली पिछड़ी जाति) समेत सभी ओबीसी-दलित जातियां इनकी पूजा करती हैं। दलितों मेंं अहिरवार (चमार) इन्हें बड़े पैमाने पर मानते हैं। धीरे-धीरे इन्हें शंकर का रूप दिया जा रहा है। गांव में अलग-अलग जगहों पर जाकर हमने बुर्जुगों से दुर्गा पूजा के बारे में भी सवाल किए, पूछा कि इस इलाके में दुर्गा-पूजा कब शुरू हुई? सबका कमोवेश एक ही उत्तर था – महज 15-16 साल पहले। क्षेत्र में विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा होती रही है, लेकिन असुर-परंपरा के नायकों से संबंधित अनुष्ठान बहुत प्राचीन हैं।

यहां महिषासुर से संबंधित एक और लोकश्रुति सुनने को मिली। इस कथा के अनुसार, देवी दुर्गा ने महिषासुर को नहीं, भैरासुर/भैरोदेव को मारा था। कथा इस प्रकार है- “भैरासुर गोरखनाथ के संगी थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण उनसे गोरखनाथ भी क्षुब्ध रहते थे। भैरासुर ने देवी से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनसे छल-कपट किया। देवी अध-कुंवारी[6] थीं। उन्होंने भैरा को एक और मौका देने का निर्णय करके अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया, जिसमें 9 अक्षत यौवन कन्याओं के साथ-साथ भैरासुर और गोरखनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरासुर ने भोज में भी मांस-मदिरा की मांग की, जिससे देवी बुरी तरह नाराज हो गईं और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवी युद्ध में हारने लगीं तो उन्होंने शंकर से गुहार लगाई और भाग कर गुफा में छिप गईं। शंकर के निर्देश पर मैकासुर (भैंसासुर) देवी की रक्षा के लिए आए। लेकिन

तब भी भैरासुर नहीं माने और गुफा में घुसने लगे तब देवी ने वार कर उन्हें मार डाला।” क्या यह पूरी कथा सिद्धों और नाथों के वैचारिक अंतर की ओर भी संकेत करती? क्या भैरासुर कोई सिद्ध थे, जिनकी कार्यपद्धति से परवर्ती नाथपंथ भी नाराज था? क्या यही भैरासुर, भैरोनाथ हैं, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में कुत्ते की सवारी करने वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया है? बनारस में भैरोदेव का मंदिर है, जिन्हें आज भी शराब अर्पित की जाती है और उसे उनके भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।

ब्राह्मणवाद ने अपने विरोधी मतों को ध्वस्त किया, जो ध्वस्त नहीं हो सका उसे इस प्रकार विकृत कर आत्मसात किया कि उसका सत्व ही नष्ट हो जाए।

महोबा शहर की ओर लौटते हुए अंधेरा घिर चला था। महोबा के निकट रामनगर, चरखारी में भी आबादी से दूर घनी झाडियों के बीच भी मैकासुर का एक आयताकार चबूतरा था। हम वहां पहुंचे तो चबूतरे पर बैठा एक विकराल बिच्छू हमारा इंतजार कर रहा था। मैं अंधेरे में ही चबूतरे की मिट्टी छूने जा रहा था। गनीमत रही कि उसके दंश से बाल-बाल बच गया।

इस बीच हमें पता चला कि गोखार पहाड और कीरत सागर की मिट्टी की त्रिभुजाकार आकृतियां अपवाद हैं, अन्यथा मैकासुर के स्थल के रूप में गांवों के बाहर एक आयताकार चबूतरा होता है, जिसे प्राय: ईटों से बनाया जाता है तथा बाहर से मिट्टी की मोटी परत से लीप दिया जाता है। त्रिभुजाकार आकृति वाला कीरत सागर पर स्थित मैकासुर का स्थल अधिक प्राचीन है, दरअसल उसे ही बाद में गोखार पहाड़ पर पुर्नस्थापित किया गया था, लेकिन पुराने स्थल में भी अनुष्ठान होते हैं। पास की आबादी में जब हम जानकारी लेने के लिए एक जगह और रूके तो हर आदमी एक ही बात बता रहा था कि आसपास के सभी गांवों के बाहरी छोर पर मैकासुर के स्थल हैं। लेकिन मेरे मन में एक दूसरी बात घुमड़ रही थी – सुबह जब हम गोखर पहाड पर गए थे, तो ऊपर गोरख मंदिर में भी कोई प्रतिमा नहीं थी, सिर्फ एक चबूतरा था!

“लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।” (कबीर)

हमने तय किया कि आज रात उसी गेस्ट हाऊस में विश्राम कर कल सुबह इसी टैक्सी से खजुराहो चलेंगे।

मन बेचैन था, शायद इसलिए अहले सुबह ही नींद खुल गई। वैसे भी पिछले कई वर्षों से अनिद्रा का शिकार हूं। एक तो अनियमित दिनचर्या ऊपर से सिद्धों सी आदतें – यह रोग तो स्वभाविक ही है। प्राय: प्रात:काल में सोता हूं और उषाकाल का जादू टूटने के दो घंटे बाद जागता हूं। सरकारी गेस्ट हाऊसों में कमरे चाहे जैसे भी हों, जगह काफी होती है। खुला-खुला सा लगता है। यहां तो कमरे के बाहर एक बड़ी सी खुली जगह भी है, जिसमें फलदार वृक्ष हैं। इस खाली जगह को न तो लॉन कह सकते हैं, न आंगन। बाहर निकल कर देखा तो पेड सो रहे थे। अासमान में राख से लीपे हुए चौके का गीलापन सूख रहा था। तरह-तरह के ऊटपटांग ख्याल आते रहे। अभी चार या साढे चार बज रहा होगा, इसे कौन सी बेला कहेंगे? असुर-नायक हिरण्यकश्यप को जब नरसिंह ने छल से मारा था तो कौन सी बेला थी? उन्हें महल के प्रवेशद्वार की चौखट पर मारा था, जो न घर के बाहर था, न भीतर। मैं अभी कहां हूं? न गेस्ट हाऊस में, न बाहर! वह गोधूलि बेला थी। जब न दिन था न रात। लेकिन अभी भी तो न प्रातः है, न उषाकाल। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को किस बेला में जिंदा जलाया गया था? उनकी नृशंस हत्या का जो सालाना उत्सव होता है, पंचांगों के अनुसार उसका भी तो समय निर्धारित होता होगा। समय की गणना उसी जिंदा जलाए जाने की उसी निश्चित बेला को ध्यान में रखकर की जाती होगी, लेकिन यह हर साल बदल क्यों जाती है?

यही सब सोचते हुए पता नहीं कब आसमान की काली सिल लाल केसर से धुल गई और लगा कि स्लेट पर किसी ने अचानक लाल खड़िया चाक मल दी। बहुत दिनों बाद मौका मिला था, लेकिन ‘नील जल में गौर झिलमिल देह’ वाला अविस्मरणीय दृश्य चूक गया। 9-10 वीं कक्षा में था तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता ‘उषा’[7] बहुत प्रिय थी। वह आठवीं में हमारे कोर्स में थी। गांव में बिजली थी नहीं। सुबह चार बजे जागकर लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता और रोज नियम से बाहर निकलकर शमशेर की काव्य पंक्तियों को घटित होते देखा करता था। उस समय ऐसे ऊटपटांग ख्याल तो नहीं आते थे, लेकिन इतना याद है कि अन्य प्रकार के ख्याली पुलाव पकाया करता था, जिसमें खुद को बहुत बड़ा लेखक बनते हुए देखा करता था और अमेरिकी पत्रकार, उपन्यासकार हेमिंग्वे की तरह यात्रा करते हुए पाता था। कहां वह महान उपन्यासकार, कहां मैं, कहां उनकी तुफानी यात्राएं और कहां महोबा! हां, ख्याली पुलाव अब भी कम थोड़े ही पकते हैं!

राजन को जगाया। थोडी देर में टैक्सी वाला साथी भी आ गया। महोबा से खजुराहो के लिए दो रास्ते हैं। नेशनल हाईवे होकर जाएं तो लगभग 80 किलोमीटर और थोडी दूर तक 34 पर चलकर हाईवे 39 पकड लें तो लगभग 100 किलोमीटर। 34 वाला रास्ता खराब है, और 39 वाला बहुत अच्छा। दोनों में से किसी से जाएं तो दो-ढाई घंटे में पहुंच सकते हैं। कल की यात्रा से टैक्सी वाला साथी समझ गया है कि न तो हम तीर्थयात्री हैं, न ही खजुराहो घूमने वाले सैलानी। चल पड़ने के बाद 10 मिनट बाद उसने हमें सूचित किया कि उसने हमें महोबा शहर के अंदर के कुछ प्राचीन मंदिर दिखाने का फैसला किया है। उसके इस ‘फैसले’ में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि रास्ते में ‘भैंसासुर द्वार’ आएगा, तो हमें उसके फैसले के साथ हो लेने में कोई बुराई नहीं लगी।

भैंसासुर द्वार पुरानी ईंटों का बना एक विशाल दरवाजा है, जिसके बीच से सड़क गुजरती है। इसे भैंसासुर द्वार क्यों कहते हैं, यह हम नहीं जान पाए। फिर वह पतली गलियों से निकालता हुआ एक भैंसासुर स्थल तक लाया। वह ईंट का एक छोटा सा – तीन सीढियों वाला चबूतरा था, जिस पर ओम् लिखी हुई सस्ते संगमरमर की टाइलें लगाईं हुईं। यह मुसलमनों का इलाका था, जो शायद बाद में बसा है, इसलिए यह स्थल आबादी के एकदम बीच में आ गया है।

उससे थोड़ा आगे चल कर ‘मनिया’ देव मंदिर है। यह एक सफेद रंग की पुरानी इस्लामिक ढंग की इमारत है, जिसके बाहरी कमरे में कुछ आदिम देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर में आने वाले अधिकांश दलित-पिछड़ेे हिंदू होते हैं, मुसलमान भी सर नवाते हैं।

मूर्तियों में एक काले रंग की चार हाथों वाली स्त्री है, जिसे किसी ऊंचे स्थान पर पैरों को मोड़ कर बैठे हुए दिखाया गया है। उसके नीचे एक पुरूष की मूर्ति रखी गई है, जो संभवत: पहले इसी ‘मंदिर’ में किसी अन्य स्थान पर रही होगी। पुरूष किसी पशु पर सवार है। कमरा अंधेरा है, इसलिए मूर्तियां साफ नहीं दिख रहीं। हमने मोबाइल फोन का टार्च जलाकर देखा, यह तो कुत्ते जैसा लग रहा है, फैला हुआ जबड़ा घिस गया है, पूरा नहीं दिख रहा। या फिर शेर भी हो सकता है। लेकिन शेर की सवारी तो कोई हिंदू देवता नहीं करता! तो क्या भैरासुर है, कुत्ते वाला असुर नायक, भैरोदेव? मैकासुर का साथी मनियासुर? पता नहीं, इतना अंधकार है कि यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता।

दरअसल, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास लेखन पौराणिक कथाओं से जिस प्रकार पूर्वग्रह ग्रसित रहा है, उसे सामने रखकर इन प्रश्नों से गुजरना भयावह अंधेरे वाली सुंरग में घुसने की तरह है। देवीप्रसाद चटोपध्याय और डी.डी. कोसंबी, मोतीरावण कंगाली जैसे कुछ प्रकाश-स्तंभ जरूर हैं, लेकिन यह सुरंग तो लाखों योजन लंबी-चौड़ी है!

लोगों ने हमें बताया कि यह इमारत एक मुसलमान परिवार की है। उनके वंशज इसी के पिछले और ऊपरी हिस्से में आज भी रहते हैं। वही ‘मनिया देव मंदिर’ की देखरेख करते हैं और इस मंदिर होने वाली आय उन्हीं को जाती है। एक मुसलमान परिवार की इस बुतपरस्ती का रहस्य क्या है? इस अनार्य संस्कृति के अवशेषों पर सभी ने तरह-तरह से हाथ साफ किया। क्या यह उस समय हुआ होगा जब मक्या उजड़ी हुहोबा पर मुसलमानों का शासन हो गया था? लेकिन यह कब हुआ होगा? 1203 में, जब वीर योद्धा अल्हा-उदल को हराकर कुतबुद्दीन एबक ने महोबा को चंदेलों से छीन लिया था या 1545 में, जब शेरशाह सूरी ने इस इलाके को कब्जे में लिया था?

हमने टैक्सी वाले साथी को यहां लाने के लिए धन्यवाद दिया और जल्दी चलने को कहा। दोपहर तो यहीं बीत गई! खजुराहो कब पहुंचेंगे? बहरहाल, अच्छा हुआ कि वह हमें यहां लाया।

“साधो राह दुनु हम देखा

हिंदुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई” (कबीर)

खजुराहो के ‘मंदिर’

खजुराहो पहुंचने तक शाम गहरी हो गई। सैलानियों के लिए मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहते हैं। लेकिन पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में लाइट एंड साउंड शो उसके बाद चलता है। हमने वह शो देखकर आज की रात खजुराहो में ही बिताने का फैसला किया। जब से मोबाइल आधारित होटल बुकिंग एप चले हैं, बड़ी सुविधा हो गई है। हमें रात बिताने के लिए ‘जंगल रिसोर्ट’ नामक खूबसूरत जगह आसानी से मिल गई।

खजुराहो पहुंचने तक शाम गहरी हो गई। सैलानियों के लिए मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुले रहते हैं। लेकिन पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में लाइट एंड साउंड शो उसके बाद चलता है। हमने वह शो देखकर आज की रात खजुराहो में ही बिताने का फैसला किया। जब से मोबाइल आधारित होटल बुकिंग एप चले हैं, बड़ी सुविधा हो गई है। हमें रात बिताने के लिए ‘जंगल रिसोर्ट’ नामक खूबसूरत जगह आसानी से मिल गई।

खजुराहो मंदिरों के प्रांगण में लाइट एंड साऊंड शो से गुजरना बहुत ही रोमांचक अनुभव था। शो को प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है। वे जब इन मंदिरों की कथा कहते हैं तो लगता है कि सबकुछ साकार घटित हो रहा हो। लेकिन शो की स्क्रिप्ट में ऐतिहासिक-पुरातात्विक तथ्यों का हिंदू-करण करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण जाति के महिमामंडन का प्रयास भी उसमें साफ झलकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस प्रकार की अप्रमाणिक बातों से परहेज करना चाहिए।

बहरहाल, अगर आप ऐसे विषय पर काम कर रहे हों, जो अद्विजों के हितों का पोषण करता हो तो लाइट एंड साऊंड शो जैसे लोकप्रिय माध्यम ही नहीं, पुरातत्व, मानव विज्ञान, इतिहास जैसे कथित तौर पर निष्पक्ष माने जाने वाले अनुशासनों से भी बहुत सावधानी से अपने काम की चीजें निकालनी होती हैं। इस दिशा में बढ़ने पर आपका सामना सिर्फ अंधकार से ही नहीं होता, कथित ज्ञान की चकाचौंध से भी आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं।

लाइट एंड साऊंड शो बताता है कि इन भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के अलग-अलग राजा, 10 वीं से 12 वीं शताब्दी तक करवाते रहे। सन् 1335 में पर्यटक व इतिहासकार इब्नेबतूता यहां आए थे, लेकिन उस समय तक ये मंदिर उजाड हो चुके थे। उन्होंने पाया कि इन सूनसान मंदिरों में चिकित्सा करने वाले कुछ योगी ठहरे हैं, जिनके पास इलाज़ के बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यानी, एक जीवंत स्थल के रूप में इन मंदिरों की उम्र करीब 300 साल रही।

उसके बाद लगभग 600 वर्षों तक ये मंदिर ‘लुप्त’ रहे। 1838 में इनकी ‘खोज’ हुई, जिसका श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर टीएस बर्ट को प्राप्त है। हालांकि ये विशाल मंदिर जमीन में गड़े हुए नहीं, बल्कि ऊपर ही थे। उससे पहले भी स्थानीय लोगों को इनकी जानकारी थी, लेकिन वे इससे वास्ता नहीं रखते थे। पुरातत्व विभाग बताता है कि टीएस बर्ट द्वारा इन ‘लुप्त’ मंदिरों की ‘खोज’ से पूर्व इन मंदिरों के आसपास घना जंगल था। लेकिन वह इतना भी घना नहीं था। चरवाहे उस ओर पशु चराने जाते थे। इन्हीं चरवाहों ने बर्ट को इन मंदिरों के बारे में बताया था। ये तथ्य हैरान करने वाले हैं।

आखिर ऐसी क्या बात थी कि इतने भव्य मंदिर जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए? क्या कोई ऐसी नई संस्कृति आई, जिसमें महिलाओं की काम-भावना को पाप माना गया और उसका दमन सिखाया गया? या फिर नई पूजा पद्धतियों को मानने और पुरानी को छोड़ने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया गया?

चौका सोरा में भी ‘भैंसासुर स्मारक मंदिर’ उपेक्षित था। कोई वहां पूजा नहीं करता, न ही उस गांव के लोगों को पता है कि आखिर वहां पूजा क्यों नहीं होती। यहां खजुराहो के मंदिरों के बारे में भी वही बात थी। क्या यह बात व्यवहारिक लगती है कि ऐसे जंगल में, जहां चरवाहे आसानी से जाते हों, वहां इतने भव्य मंदिर बिना किसी गहन सांस्कृतिक भय के इतने उपेक्षित रहें? इन मंदिरों के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन अभी शेष है।

अगली सुबह हम सूर्योदय से पहले ही मंदिरों को नजदीक से देखने पहुंचे। इन मंदिरों के स्थापत्य पर विभिन्न कोणों से हजारों लोगों ने लिखा है। वे एक बहुत ही उन्नत, भौतिक समृद्धि के उच्चतम शिखर पर पहुंची सभ्यता के साक्ष्य हैं। सुख से ऊबे वे लोग काम-सुख का भी अधिकतम दोहन करते रहे होंगे। उड़ीसा के कोणार्क और लिंगराज मंदिर भी मैंने देखे हैं। खजुराहो समेत इस सभी मंदिरों में मुख्य इमारत के बीच में एक बड़ा प्लेटफार्म है और उसके चारों ओर ऐसी भित्तियां बनीं हुईं हैं, जिनमें दो लोग आसानी से आ सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भित्तियों व मुख्य प्लेटफार्म का उपयोग काम-क्रीडाओं के सावर्जनिक प्रदर्शन के लिए होता रहा होगा।

खजुराहो के मंदिरों के पीछे चौंसठ योगिनी मंदिर नामक एक ध्वस्त स्थल है। पुरातत्व संरक्षण के स्टॉल से जो किताब खरीदी थी, उसमें लिखा है कि यह सन् 885 के आसपास बना और खजुराहो मंदिरों से भी अधिक प्राचीन है। जब हम वहां पहुंचे तो हुमाद जल रहा था, शायद कोई अभी-अभी पूजा करके गया है। इसमें सामने के कमरे में बाहर की ओर पत्थर की छोटी-छोटी कुछ मूर्तियां हैं, जिनका चेहरा इस कदर घिसा हुआ कि पहचाना नहीं जा सकता। तस्वीरें उतारते हुए हमारा ध्यान इस ओर गया कि अरे! यह भी तो एक विशाल चबूतरा ही है और ऊपर कोई छत नहीं। इसमें बहुत सी कोठरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश ध्वस्त हो चुकीं हैं। हर एक कोठरी के ऊपर छोटे-छोटे कोणस्तुपाकार शिखर है। शिखर का निचला भाग चैत्यगवाक्षों के समान त्रिभुजाकार है। अब तक हमने विभिन्न गांवों में महिषासुर के जाे मिट्टी के चबूतरे और मिट्टी की त्रिभुजाकार-संकुलाकर आकृतियां देखीं, वे भी ऐसी ही थीं। उनके ऊपर भी तो कोणास्तूपकार आकृतियां बनाईं गईं थीं! बस फर्क यह है कि यह एक विशाल चबूतरा है और वे मिट्टी की बनी इनकी छोटी अनुकृतियां थीं। निश्चय ही उनका कोई गहरा रिश्ता ब्रजयानी/सिद्ध परंपरा से भी है। शायद ये बुद्ध के पूर्व से चली आ रहीं परंपराएं हैं, जो बहुत बाद तक जीवंत रहीं।

खजुराहो के अधिकांश मंदिरों के नाम बाद में रखे गए हैं। पश्चिमी समूह के मंदिरों के आगे पुरात्त्व विभाग ने साइनबोर्ड पर लिख रखा है – लक्ष्मण मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, जगदम्बी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर तथा गणेश मंदिर। इसके अलावा वराह व नन्दी के मंडप भी हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में हैं – ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मन्दिर।

1000 साल पहले जब ये मंदिर जीवंत रहे होंगे, उस समय इनके ये नाम नहीं रहे होंगे। संभव है ये नाम लोगों ने बाद में आकृतियों की साम्यता के आधार पर दे दिए हों। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण के पास तो इतनी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए थी कि अगर नाम नहीं पता था तो उसे अपनी ओर से इन्हें स्थल संख्या-1, स्थल संख्या-2 आदि लिखना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था कि इनके मूल नाम ज्ञात नहीं हैं। सर्वेक्षण का काम पुरातत्व को सहेजना है या परवर्ती आस्थाओं को सहलाना?

मंदिर माने क्या?

मंदिरों के नाम तो जाने दीजिए। स्वयं ‘मंदिर’ कहना ही कितना उचित है?

हिंदी में मंदिर शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द ‘टेंपल’ के पर्यायवाची के रूप में भी है। ‘टेंपल’ लैटिन शब्द टेम्पलम से बना है, जिसका अर्थ है धार्मिक, आध्यात्मिक अनुष्ठनों के लिए आरक्षित संरचना। अंग्रेजी में इसका उपयोग उन सभी धर्मों की इमारतों के लिए किया जाता है, जिनके लिए चर्च, मस्जिद आदि विशिष्ट संज्ञाएं नहीं है। प्राय: इसका प्रयोग प्राय: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन मिस्र के धर्म व वैसे ही अन्य प्राचीन धर्मों से संबंधित भवनों के लिए किया जाता है। लेकिन अंग्रेजी में टेंपल उसे ही कहेंगे, जहां कम से कम एक भवन हो। लेकिन हिंदी में तो हम मैकासुर के चबूतरे को भी मंदिर कह रहे हैं। वह टेंपल नहीं है क्योंकि वहां भवन नहीं है।

बहरहाल, हर प्रकार के अनुष्ठान को ‘पूजा’ और उसके लिए बने भौतिक ढांचे को ‘मंदिर’ कहना हमारी भ भाषिक मजबूरी है। हिंदू धर्म के अतिक्रमणकारी, औपनिवेशक स्वरूप ने अन्य दर्शनों को बुरी तरह से कुचला है। रही सही कसर विभिन्न भाषाओं, बोलियों की बलि- बेदी पर बनी हिंदी पूरी कर रही है। आदिवासियों-बहुजनों का सारा साहित्य उन्हीं बोलियों, भाषाओं में था। उनके शब्द, गीत, गाथाएं – सब मार डाले गए। उनके अपने अनुष्ठान थे, उसके लिए निर्धारित स्थल थे – लेकिन वे ‘पूजा’ और ‘मंदिर’ तो निश्चित ही नहीं कहे जाते होंगे। इसलिए तो वे खत्म किए गए क्योंकि उनमें और इनमें तात्विक-दार्शनिक अंतर था। ‘मंदिर’ सुर-सभ्यता के हैं। असुर-सभ्यता के अराधना स्थलों का कुछ और नाम रहा होगा।

अब यहां भी!

खजूराहो की ‘मंदिर’ श्रंखला इतनी विस्तृत है कि मूर्तियों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कई दिन का समय चाहिए। अक्टूबर के महीने में भी कड़ी धूप थी। मैं एक जगह सीढि़यों पर बैठ गया था। राजन जरा भी नहीं सुस्ताते हैं। थोडी देर में आश्चर्यचकित होकर आए और मुझे एक मूर्ति देखने के लिए जल्दी चलने को कहा।

वह मूर्ति देखकर मैं भी चौंक गया। सिंग के मुकुट और भैंस के चेहरे वाली उस मूर्ति की मुद्रा एक वीतराग संन्यासी की थी। उसके चार हाथ थे, जिनके ऊपर उठे बाएं हाथ में त्रिशूल था, दाएं में कोई अन्य वस्तु, संभवत: कोई अस्त्र ही था, जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। सिर के ऊपर गोंडी धर्मचिन्ह जैसी कोई आकृति। पैरों की ओर झुका हुआ बायां हाथ कुछ देने के मुद्रा में सामने की ओर खुला हुआ व दाहिने हाथ में आज के कमंडल जैसा कोई पात्र।

मंदिर में लगभग एक दर्जन आकृतियां इसी प्रकार की थीं, या हो सकता है ज्यादा भी हों। इनमें से कुछ की मुख-मुद्राएं व शारीरिक भंगिमाएं थोड़ी भिन्न थीं। लेकिन भैंसे का मुंह और सींग सबमें समान था।

क्या ये महिषासुर की मूर्ति है? पशुपालन व कृषि करने वाले समुदायों के जननायक का प्रतीकात्मक चित्रण इसी प्रकार तो होगा। हम मंदिर परिसर में बने पुरातत्व सर्वेक्षण के बुक स्टॉल पर गए और वहां उपलब्ध किताबों में इस मूर्ति को ढूंढना चाहा, लेकिन उनमें इनका कोई जिक्र नहीं था। कुछ लोगों को फोन करके इस बारे में जानकारी लेनी चाही। एक साथी ने खजुराहो की मूर्तिकला पर पीएचडी करने वाली हिंदी लेखिका शरद सिंह का नंबर दिया। शरद जी ने बताया कि वे नंदी (शंकर के वाहन) की मूर्तियां हैं। बाद में मैंने गुगल किया तो मालूम चला कि सभी ने यही लिखा है कि यह नंदी है। यानी बैल का एक रूप।

आज के राजनीतिक मानचित्र पर महोबा उत्तर प्रदेश में है और खजुराहो मध्यप्रदेश में, लेकिन इनका भौगोलिक और सांस्कृतिक मानचित्र तो एक ही है, जिसका नाम है – बुंदेलखंड। जिस बुंदेलखंड के गांव-गांव में महिषासुर के मंदिर हैं, जिनके भैंसासुर, मैकासुर, कारस देव, ग्वाल बाबा आदि अनेक नाम हैं, उसी बुंदेलखंड में खजुराहो मंदिर भी हैं। यहां से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर चौका सोरा गांव में पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ‘भैंसासुर स्मारक मंदिर’ हैं। ऐसे में इस मूर्तियों में भैंस का चेहरा होने की संभावना अधिक है या बैल होने की? मैंने एक पशुचिकित्सक को भी फोन कर पूछा कि बैल/सांढ और भैंसे के चेहरे की आकृति में क्या भेद होते हैं, उन्हें कैसे अलगाया जा सकता है? उन्होंने बताया कि इनमें अंतर पकड़ पाना प्राय: संभव नहीं है। इन दोनों पशुओं का चेहरा एक ही तरह का होता है। प्राय: बैल/ सांड के सींग उपर की ओर होते हैं, जबकि भैंसे के सींग पीछे की ओर होते हैं, हालांकि यह अंतर भी सभी मामलों में नहीं होता।

खजुराहो मंदिर परिसर के बाहर पटरियों पर तरह-तरह की चीजें बिक रहीं हैं। चमकदार पत्थर, मालाएं, विचित्र अंगूठियां – अधिकांश चीजें पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर बिक्री के लिए रखी गईं हैं। इन पटरियों पर जो चीज लगभग सभी दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध है, वह है – सचित्र कामसूत्र। तीसरी शताब्दी में लिखित इस चर्चित ग्रंथ के नाम पर न जाने क्या-क्या बिक रहा है। इन्हीं पटरियों पर मुझे एक किताब मिली – ‘बुंदेलखंड चित्रावली, लेखक : अम्बिकाप्रसाद दिव्य’। खरीदने से पहले कुछ पन्ने पलटता हूं। इसके पहले ही अध्याय में लिखा है – “प्राचीन काल में बुंदेलखंड के दक्षिण और पूर्व के प्रदेश यदुवंशियों के अधिकार में थे। इनकी राजधानी माहिष्मती थी। सहस्त्रार्जुन यहीं का राजा था। यह वही सहस्त्रार्जुन था, जिसने एक बार लंकेश्वर रावण को अपनी हयशाला में बांध रखा था। सहस्त्रार्जुन की संतान आगे चलकर हैहय वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई।”[8]

यादव वंश? हिंदी के सभी पुराने शब्दकोशों के अनुसार दुर्गा का एक नाम ‘यादवी’ भी है, जिसका अब कोई प्रयोग नहीं करता। उनके नाम पर आयोजित त्योहार के इतने लोकप्रिय, बाजार-प्रिय होने के बावजूद जन से जुडा उनका यह नाम क्या किसी खास तथ्य को छुपाने के लिए  सयास लुप्त कर दिया गया? और माहिष्मती? वही माहिष्मती, जिसका जिक्र दीर्घनिकाय में हुआ है? कालिदास ने भी ‘रघुवंश’ में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मति नगर का वर्णन किया है। अभी इसी साल जुलाई में आई फिल्म ‘बाहुबली’, जिसने कहते हैं कि अकूत कमाई की, में भी माहिष्मती नगर है। मैंने किताब खरीद ली। पता नहीं ये सुरंगें कितनी लंबी हैं और कौन सी सुरंग कहां-कहां किस-किस से आपस में मिली हुईं है!

सयास लुप्त कर दिया गया? और माहिष्मती? वही माहिष्मती, जिसका जिक्र दीर्घनिकाय में हुआ है? कालिदास ने भी ‘रघुवंश’ में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मति नगर का वर्णन किया है। अभी इसी साल जुलाई में आई फिल्म ‘बाहुबली’, जिसने कहते हैं कि अकूत कमाई की, में भी माहिष्मती नगर है। मैंने किताब खरीद ली। पता नहीं ये सुरंगें कितनी लंबी हैं और कौन सी सुरंग कहां-कहां किस-किस से आपस में मिली हुईं है!

बहराहल, मैं मूर्ति और स्थापत्य कला विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इस विषय के विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय मूर्ति व स्थापत्य कला पर बहुत कम काम हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शोध तो नगण्य ही हैं। आने वाले समय में जब इस दिशा में बहुजन तबकों से आने वाले शोधार्थी भी सक्रिय होंगे, तो वे ब्राह्मणेत्तर परंपराओं के आलोक में, सही तथ्यों को पहचानेंगे।

लौटते हुए

शाम में हम खजुराहो से महोबा के लिए निकले। आज रात वहीं से दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन है। टैक्सी सड़क को चीरती हुई दौड़ी जा रही है। इस क्षेत्र में वृक्ष कम हैं। सरकार द्वारा सड़कों के किनारे लगाए गए अधिकांश वृक्ष या तो सूख गए हैं, या कृशकाय हैं। टैक्सी के साथ-साथ मन में कई सवाल और अंतर्द्वंद्व भी दौड़ रहे हैं।

यह पूरा इलाक़ा अनावृष्टि का शिकार रहता हैं। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि बुंदेलखंड सुदूर अतीत में गोंड, शबर, कोल, किरात, पुलिन्द और निषादों का प्रदेश था। आर्यों के मध्यदेश में आने का इन्होंने जबदस्त विरोध किया था।

ऐसे कम उत्पादक, सूखे क्षेत्र पर आर्य आक्रमणकारियों का कहर क्यों टूटा होगा? उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में असुर-परंपराएं मिलतीं हैं। पता नहीं कितने गांवों और स्थलों के नाम भैंसासुर, कारस और भैरो के नाम पर हैं। भैंसासुर के नाम से एक नदी भी कहीं है। लेकिन मालूम पड़ता है कि इससे संबंधित सबसे अधिक जीवंत परंपराएं छत्तीसगढ के आदिवासी इलाकों और बुंदेलखंड में हैं।

यहां इसके इतने जीवंत अवशेष क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि आक्रमणकारियों ने इन इलाकों को कठिन मान कर इनपर कम ध्यान दिया और बिहार, उत्तर-प्रदेश और मध्यप्रदेश के अधिक उत्पादक इलाकों को उन्होंने ज्यादा बुरी तरह रौंदा? छत्तीसगढ तो नहीं गया हूं, लेकिन पिछले दिनों महेंद्र प्रताप राज ने बताया था कि छत्तीसगढ में गोड समेत अनेक आदिवासी समुदाय स्वयं को महिषासुर का वंशज मानते हैं। वहां इनकी पूजा जनवरी-फरवरी या मार्च में होती है। वहां भी इसे फसली त्यौहार के रूप में मनाया जाता है तथा आज भी शराब चढ़ाई जाती है और सूअर काटा जाता है। वे स्वयं गोंंड समुदाय से आते हैं तथा वहीं एक गांव में स्कूल शिक्षक हैं।

गोखर पहाड़ पर मिले साधु घनश्याम त्यागी की बातों पर भी सोच रहा हूं। कितनी सफाई से से कुछ ही वर्षों में दशहरा की एक नई परंपरा कायम कर दी गई। उन्होंने बताया था कि पहले यहां काली की पूजा होती थी। काली एक आदिवासी स्त्री-शक्ति हैं। उन्होंने पुरूष चरित्र काल भैरव का भी जिक्र किया। महोबा शहर में भी बस अड्डे के पास ही एक संकट मोचन मंदिर है, उसमें ‘काल रात्रि’ की मूर्ति है। मूर्ति में देवी एक कामोत्तेजित गधे पर सवार हैं। आदिम जनजातियों की परंपरा में काल भैरवी एक स्त्री पात्र है, जो बहुत शक्तिशाली है।

अंधेरी सुरंगों में काफी देर तक भटकने से घुटन हो लगी है। ड्राइवर से एसी बंद करने कहता हूं। गर्मी कम हो तो मिट्टी की गंध अच्छी लगती है। खिड़की खोलता हूं। हवा के साथ एक फिर कुछ नए सवाल भी अंदर आ गए हैं। आखिर क्या कारण है कि महिषासुर की पूजा में औरतों को भाग नहीं लेने दिया जाता है, जबकि आदिम समाजों में तो मातृ-शक्तियोंं से संबंधित अनुष्ठानों की भरमार है? वहां तो ब्राह्मण परंपरा के विपरीत स्त्रियों के प्रति सम्मान और साहचर्य का भाव है, वे सहधर्मिणी ही नहीं सहकर्मिणी भी हैं। क्या महिषासुर से संबंधित परंपरा में महिलाओं के भाग न लेने के पीछे उस छल को याद रखने की प्रेरणा काम करती होगी, जिसे न समझ पाने के कारण उनके खेतों का रक्षक मारा गया। लेकिन यह परंपरा बदलनी चाहिए। हम लोगों ने 2011 में जेएनयू में ‘महिषासुर शहदत दिवस’ मनाने की शुरूआत की थी। वह आंदोलन तेजी से फैला। उसकी सैद्धांतिकी गढ़ने के लिए जो पुस्तिकाएं मेरे संपादन में प्रकाशित हुईं, उनमें इस बात का विशेष उल्लेख था कि शहादत दिवस के आयोजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

चरखरी के के कारस देव का ध्यान आ रहा है। देश के कई हिस्सों में गुर्जर समाज भी इन्हें मानता है। वहां भी ये पशुओं के देवता हैं। उनके नाम पर गाए जाने वाले गीत, जिन्हें गोट कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय रहे हैं। ये गुर्जर, यादव, पाल सभी पशुपालक समुदाय हैं। और उनके साथ वह घोडे की लगाम थामे स्त्री वाली मूर्ति कितनी अनूठी थी। शाम गहरी हो गई है। हम एक ढाबे में खाना खाने रूके हैं। लेकिन मन अभी भी उलझा है।

क्या जिन परंपराओं को देखने-समझने आया था, उन्हें ‘असुर-परंपरा’ कहना पारिभाषिक दृष्टि से ठीक है? नहीं, इसे ‘असुर-अनार्य परंपरा’ कहना चाहिए। इस शब्द युग्म से उस प्राचीन संस्कृति और उसके आज बचे अवशेषों का ज्यादा स्पष्ट संकेत मिलेगा। लेकिन फारवर्ड प्रेस का विशेषांक निकालते हुए मणि जी ने भी अच्छा नाम सुझाया था – ‘बहुजन-श्रमण परंपरा’। यह सबसे सटीक है। इसमें वे परंपराएं भी समाहित हो जातीं हैं, जो प्राचीन असुर-अनार्य परंपराओं की आधार भूमि पर बाद में विकसित हुईं।

बुंदेलखंड में महिषासुर से संबंधित जो बहुजन-श्रमण परंपराएं हैं, उनमें और ब्राह्मण परंपराओं में क्या अंतर है? एक बड़ा अंतर तो यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि उनके ईश्वर मंदिरों में रहते हैं, उन्हें रहने के लिए एक भवन चाहिए। जबकि बहुजन-श्रमण परंपरा में ईश्वर है, ही नहीं, पुरखे हैं, जो इनके घरों, खेतों और खलिहानों में रहते हैं, प्राय: खुले में। ब्राह्मण परंपरा में ईश्वर मूर्तियों में निवास करते हैं। उन्हें मूर्तियों के माध्यम से मानव का रूप दिया जाता है। बहुजन-श्रमण परंपरा में मूर्तियां प्राय: नहीं होतीं, पिंडियां होतीं हैं, चबूतरे होते हैं – जो शायद आरंभ में विशिष्ट स्थल को चिन्हित भर करने के लिए बनाए जाते होंगे। ब्राहमणों का ईश्वर एक भव्य, बहुत दूर की कल्पना है, वह आसमान, स्वर्ग या फिर सबसे निकट कैलाश पर्वत पर निवास करता है। जबकि इनके ईश्वर इनके पास रहते हैं। ब्राह्मण परंपरा में ईश्वर एक बाहरी तत्व है, उसका अस्तित्व मनुष्य के कार्य-कलापों से इतर है। बहुजन-श्रमण परंपरा में पुरखे उनके जीवन और कार्यों का हिस्सा हैं। वे उन पर ‘आते’ हैं, उनसे बात करते हैं। इस परंपरा के मूल में पुरखों के अनुभव से सीखना रहा होगा। ब्राह्मण परंपरा में पुजारी के रूप में एक बिचौलिए का होना आवश्यक है, बहुजन-श्रमण परंपरा में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।

खाना अच्छा था। महोबा अब थोडी ही दूर है। राजन मोबाइल पर देख रहे हैं कि ट्रेन कहीं लेट तो नहीं हैं। नहीं, राइट टाइम है। दरअसल सबकुछ राइट है, अपनी गति से है। सिर्फ मन बहुत तेज दौड रहा है।

सोच रहा हूं, वे हारे क्यों? बहुजन-श्रमण परंपरा का अधिकांश साहित्य मौखिक रहा है। यह संस्कृति निजी स्वामित्व की विरोधी रही है, चाहे वह भौतिक संसाधन हो या ज्ञान। इसके विपरीत ब्राह्मण-संस्कृति संचय पर बहुत बल देती है। क्या यह सही नहीं है वे संचय नहीं करने के कारण, दावा नहीं करने के कारण ही हार गए? यह अच्छी बात है कि आज दलित, पिछड़े, आदिवासी दावा कर रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं। वे अब सीख रहे हैं, लेकिन क्या? क्या कोई और रास्ता नहीं है?

महोबा अा गया है। दिल्ली की ट्रेन में अभी वक्त है। मेरा मन एक बार आल्हा-उदल नामक वीरों की मूर्तियों को एक बार ध्यान से देखने का है। हमारे बिहार में भी उनके गीत गाए जाते हैं। ड्राइवर साहब, जरा उधर से होकर चलेंगे क्या?

[1] अर्थ स्पष्टता के लिए बातचीत को थोड़ा संपादित कर दिया है

[2] आर.वी. रसेल व हीरालाल : ‘द ट्राइब्स एंड कास्टस ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल इंडिया’, मैकमिलन एंड कंपनी, लंदन,1916, पुर्नमुद्रित, दिल्ली कॉस्मो पब्लिकेशन,1975

[3] बडा देव और बुढा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बडा देव का अर्थ है महान देव और बुढा देव का अर्थ है प्राचीन देव। पूर्व में बुढा देव के पुजारी, जो कि पुरूष होता था, को अविवाहित रहना पडना था। बुढा देव की पूजा में भी महिलाएं भाग नहीं लेंती।

[4] डीडी कोसंबी,‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता’, (राजकमल प्रकाशन, 1990)

[5] डीडी कोसंबी,‘प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता’, (राजकमल प्रकाशन, 1990)

[6] ग्रामीण ने अध-कुमारी शब्द का उपयोग किया। अध-कुमारी से उनका क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं हो सका। यह अर्ध-कुमारी अथवा अद्य-कुमारी का अपभ्रंश हो सकता है।

[7] शमशेर बहादुर सिंह की कविता ‘उषा’ संदर्भित पंक्तियां हैं – “प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका [अभी गीला पड़ा है]/बहुत काली सिल जरा-से लाल केसर से कि जैसे धुल गयी हो/ स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने/ नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो।/ और… जादू टटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है।”

[8 ] अम्बिका प्रसाद दिव्य, ‘बुंदेलखंड चित्रावली’, प्रभात प्रकाशन दिल्ली

महिषासुर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ‘महिषासुर: एक जननायक’ शीर्षक किताब देखें। ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं