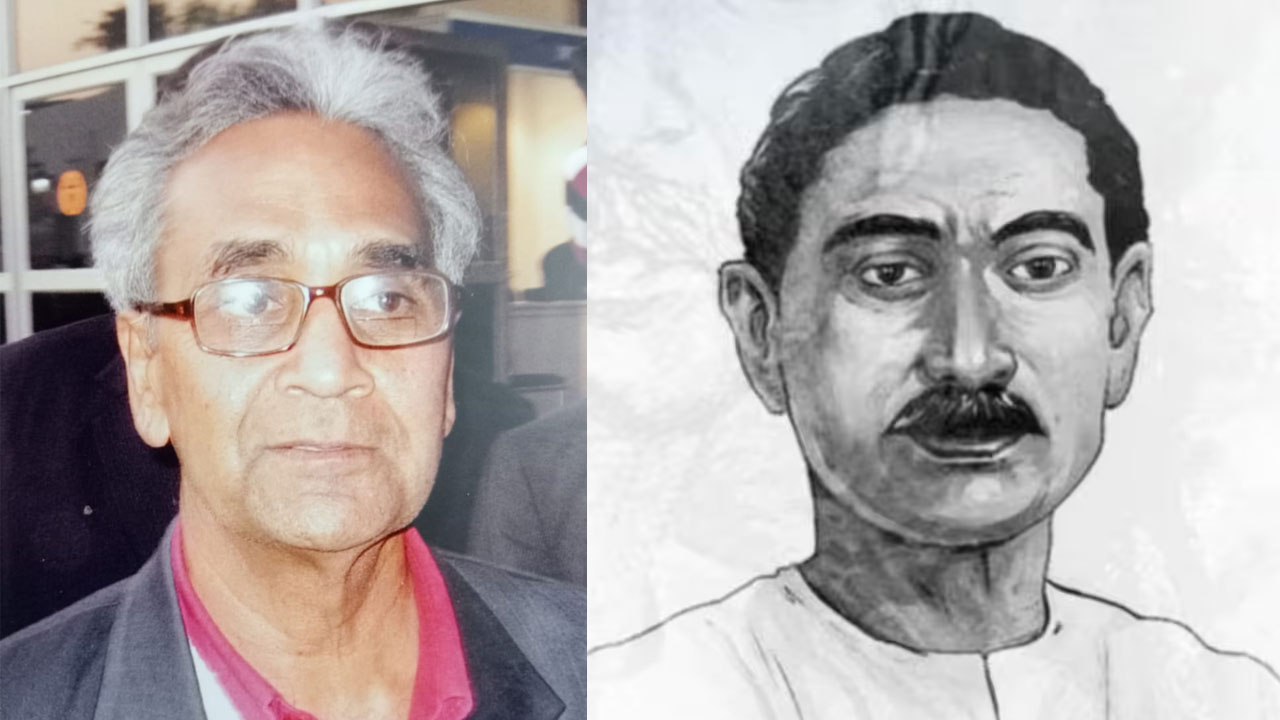

“दलित पैंथर्स : एन एथोरीटेटिव हिस्ट्री”, 1970 के दशक में उभरे दलित पैंथर आन्दोलन के संस्थापकों में से एक, जे. वी. पवार की जुबानी इस आन्दोलन के इतिहास को प्रस्तुत करती है। यह इतिहास पवार ने जिया था। आन्दोलन के दो अन्य महत्वपूर्ण नेता राजा ढाले और नामदेव ढसाल, इस आन्दोलन पर पुस्तकें पहले ही लिख चुके हैं। पवार का विवरण शायद इनमें से सबसे ज्यादा विश्वसनीय है क्योंकि दलित पैंथर्स के महासचिव के रूप में वे न केवल सारा पत्राचार करते थे वरन महाराष्ट्र सरकार के अभिलेखागार, जिसमें आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस व गुप्तचर रपटें उपलब्ध हैं, तक उनकी पहुँच भी थी। यह पुस्तक पहली बार सन 2010 में मराठी में प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी संस्करण (अनुवाद: रक्षित सोनावने) हाल में उपलब्ध हुआ है।

यह पुस्तक बताती है कि किस प्रकार यह आन्दोलन महाराष्ट्र पर छा गया था। लेखक बताते हैं कि रमेशचंद्र परमार, बापूराव पकिदिये और एस.एल. बिरदी, दलित पैंथर आन्दोलन के क्रमशः गुजरात, दिल्ली और पंजाब में फैलाव पर अलग-अलग पुस्तकें लिख रहे हैं। यह पुस्तक उन लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए जो दलित आन्दोलन के अतीत और वर्तमान में रूचि रखते हैं और उन कार्यकर्ताओं और अध्येताओं को भी, जो सामाजिक आंदोलनों की तासीर को समझना चाहते हैं। यह पुस्तक आज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को न केवल यह सिखा सकती है कि वे उन गलतियों से कैसे बचें जो पवार ने की, वरन वह उन्हें वर्तमान दलित आन्दोलन और उसकी क्षमताओं व संभावनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भी मदद कर सकती है।

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दलित पैंथर्स महाराष्ट्र-केन्द्रित आन्दोलन था। यद्यपि दिल्ली और गुजरात में भी इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई परन्तु वहां दलित कार्यकर्ताओं और अन्यों का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा इसकी ओर आकर्षित हुआ। लेखक याद करते हैं कि पैंथर्स ने जुलाई 1974 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी। बैठक बहुत जल्दी में आयोजित किये जाने के बावजूद उसमें अच्छी-खासी उपस्थिति थी और वहां आए अधिकांश लोग पैंथर्स के बारे में जानना चाहते थे। परन्तु दलित अध्येता डॉ तुलसीराम की आत्मकथा के तीसरे खंड “मणिकर्णिका” से साफ़ है कि आन्दोलन ने उत्तर भारत में लोगों का ध्यान नहीं खींचा था। “मणिकर्णिका”, 1970 के दशक के पूर्वार्द्ध में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में डॉ तुलसीराम के जीवन के बारे में हैं। वह नक्सल आन्दोलन की बात करती है, कम्युनिस्टों की जातिवादी मानसिकता की चर्चा करती है और उत्तरप्रदेश के उत्तरी हिस्से में जातिगत दमन की भी। परन्तु उसमें तत्समय महाराष्ट्र में चल रहे दलित पैंथर्स आन्दोलन के बारे में एक शब्द भी नहीं है।

यह आन्दोलन केवल पांच वर्ष तक चला। दलित पैंथर का गठन 29 मार्च, 1972 को हुआ था और 7 मार्च, 1977 को इसे औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इनमें से भी दो साल (जून 1975 से), इंदिरा गाँधी के आपातकाल के थे. अर्थात, यह आन्दोलन केवल तीन साल तक वास्तविक रूप से सक्रिय रहा। इस आन्दोलन को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने इतनी कम अवधि में भी दलितों अत्याचार के मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से उठाया और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया – फिर चाहे वह “दैवीय स्वीकृति” से रामदास नारनवरे की हत्या हो, एक गाँव को हैजे की महामारी से बचाना हो या पुणे की राजगुरु नगर तहसील के असखेड गाँव में विठू दगडू मोरे की ज़मीन को बाहुबली दगडू बाबुराव लिम्बोरे के कब्ज़े से मुक्त कराना हो। ये ऐसे मामलों के कुछ नमूने भर हैं, जिन्हें पैंथर्स से उठाया और सुलझाया भी।

इस आन्दोलन ने डॉ आंबेडकर के लेखन को लोगों के सामने लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सन 1970 के दशक तक, डॉ आंबेडकर की बहुत कम कृतियाँ प्रकाशित हुईं थीं और वे भी सर्वसुलभ नहीं थीं। उनकी अन्य कृतियाँ उनके क़ानूनी वारिसों – भैयासाहेब (पुत्र) और माईसाहेब (पत्नी) – की अनुमति के बगैर प्रकाशित नहीं की जा सकती थीं। दुर्भाग्यवश, दोनों के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे. पैंथर्स ने किसी तरह दोनों को डॉ आंबेडकर की कृतियों के प्रकाशन की अनुमति देने के लिए राजी किया और पैंथर्स के प्रयासों से ही, महाराष्ट्र सरकार ने अपने खर्च पर डॉ आंबेडकर के लेखन का प्रकाशन करने का निर्णय लिया। सन 1980 में, जब सरकार ने डॉ आंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के चौथे खंड को जारी किया, तब कुछ लोगों ने उसमें “रिडिल्स ऑफ़ हिंदूइस्म” को शामिल करने पर आपत्ति की। वे चाहते थे कि इस लेख का संपादन किया जाये। परन्तु दस लाख से भी अधिक दलितों ने मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर यह मांग की कि खंड में से एक कॉमा भी नहीं हटाया जाना चाहिए। इस पुस्तक के मराठी संस्करण के लिखे जाने के समय (दिसम्बर 2010), महाराष्ट्र सरकार डॉ आंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के 24 खंड प्रकाशित कर चुकी थी।

दलित पैंथर्स सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध थे। उनके सरोकार सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं थे। वे ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ अन्याय के विरुद्ध भी खड़े हुए। इसका एक उदाहरण है दो प्राध्यापकों – नरेन्द्र कुकड़े और सुभाष जोशी – को प्रताड़ित किये जाने पर उनकी प्रतिक्रिया। इन दोनों को उनके कॉलेज प्रबंधन ने पैंथर्स का समर्थन करने और उदारवादी मूल्यों की वकालत करने के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किया था। दलित पैंथर्स ने कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बनाकर यह सुनिश्चित किया कि वह इन प्राध्यापकों को प्रताड़ित करने से बाज आये। इसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा और आन्दोलन को ऊंची जातियों के लोगों का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त हुई। पवार लिखते हैं…”यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी – चाहे वे किसी भी जाति के हों – हमारी सहायता मांगने लगे”।

नामदेव ढसाल द्वारा सन 1973 के मध्य में जारी दलित पैंथर्स के घोषणापत्र ने आन्दोलन में विघटन के बीज बोये। इस घोषणापत्र में कहा गया था कि केवल संवैधानिक तरीकों, गुजारिशें करने, छूटें हासिल करने, चुनाव जीतने और सत्याग्रह करने से समाज नहीं बदलने वाला है। जल्दी में जारी किये गए इस घोषणापत्र को पवार, ढाले और आन्दोलन के अन्य नेताओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। पवार लिखते हैं कि, “इस तरह की बातों ने हम लोगों को उलझन में डाल दिया….इससे पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए राजा ढाले ने “नवकाल” में लेखों के एक श्रृंखला लिखी। हमने कुछ पुस्तिकाएं भी छापीं”।

पवार इस ओर भी इशारा करते हैं कि कम्युनिस्ट नेताओं ने आन्दोलन में दरार डालने में महती भूमिका निभायी। वे लिखते हैं, “वे केवल एक काम में जुटे थे और वह था ढसाल के वामपंथी झुकाव की निरंतर चर्चा कर, दलित पैंथरस के बीच खाई खोदना”। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है किस प्रकार, आतंरिक कमजोरियां अधिकांश आंदोलनों को पतन की ओर ले जातीं हैं। यह एक समयानुकूल चेतावनी है।

साथ ही, यह भी सही है कि आतंरिक संवाद और कमजोरियों को दूर कर ही आंदोलनों का कारवां आगे बढाया जा सकता है। पुस्तक से ऐसा लगता है कि दलित पैंथर्स के नेताओं ने ढसाल की नकारात्मक प्रवृतियों और उनकी उच्छृंखलता को कई मौकों पर नज़रंदाज़ किया। पवार यह स्पष्ट नहीं करते कि समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। इसी तरह, आन्दोलन के अंतिम दौर में इसके नेताओं के ज़मीनों के दलाल, झुग्गी बस्तियों के दादा और जबरिया वसूली करने वाले बन जाना भी आन्दोलन की आतंरिक कमजोरियों की ओर संकेत करता है। इन्हीं सब कारणों से मजबूर होकर आन्दोलन के नेताओं को इसे भंग करना पड़ा।

दलित पैंथर्स के अंत के बारे में पढ़ना कष्ट देता है। परन्तु यह मायूसी की कहानी नहीं है। यद्यपि अपने मूल स्वरुप में यह आन्दोलन बहुत कम अवधि तक चला परन्तु इससे उसका महत्व समाप्त नहीं हो जाता। दलित पैंथर, गुस्से और उम्मीद की दास्ताँ थी। यह साहित्य और कविता, कहने और करने का मिलन था। ऐसे बहुत कम आन्दोलन हैं जो अपने समय के मिजाज़ को इतनी अच्छी तरह से अपने में समेटे हुए हों। इसे भूल जाने का अर्थ इस आन्दोलन के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों के साथ अन्याय होगा।

अगर इस “प्रमाणिक इतिहास” में कुछ दस्तावेज शामिल कर लिए जाते, तो यह और प्रमाणिक बन सकता था – विशेषकर दलित पैंथर्स के गठन की सूचना देने वाली वह प्रेस विज्ञप्ति, जिसे 29 मई, 1972 को जारी किया गया था और “साधना” पत्रिका के स्वतंत्रता की पच्चीसवीं सालगिरह (1972) पर प्रकाशित विशेषांक में छपा राजा ढाले का वह लेख, जिसमें उन्होंने हमारे समाज के पाखंड को उजागर करते हुए लिखा था कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति असम्मान प्रदर्शित वाले की लिए निर्धारित सजा, किसी दलित महिला के विरुद्ध यौन हिंसा के लिए दी जाने वाली सजा के अधिक है। नामदेव ढसाल का “घोषणापत्र”, जे. वी. पवार का लेख “बियॉन्ड फ्रेंडशिप”, जिसमें उन्होंने इस आन्दोलन के सम्बन्ध में दो अलग-अलग दृष्टियों का वर्णन किया है, और आन्दोलन को भंग करने की घोषणा करने वाले दिनांक 7 मार्च 1977 के वक्तव्य को भी पुस्तक का भाग बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त, पुस्तक में ‘इंडेक्स’ का अभाव भी इसकी उपयोगिता कम करता है।

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :