कांशीराम की पथप्रदर्शक बाबासाहब की पाँच पुस्तकें

बाबासाहब के विचरों को कांशीराम ने उत्तर भारत में व्यापक तौर पर फैलाया। इसके लिए उन्होंने बाबासाहब द्वारा लिखी किताबों का अध्ययन किया। वे अपनी एकमात्र पुस्तक ‘चमचा युग’ में डॉ. आंबेडकर की उन किताबों का उल्लेख करते हैं जिसने उन्हें रास्ता दिखाया। ये वे किताबें हैं जिनमें डॉ. आंबेडकर ने अपने सपनों, आदर्शों, विचारों के साथ बदलाव का ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। वे किताबें निम्न हैं-

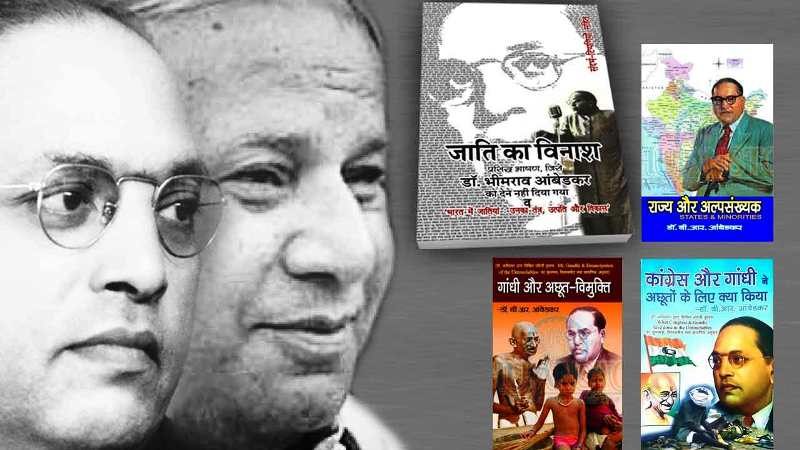

- भारत में जातियाँ: उनका तन्त्र, उत्पत्ति और विकास (1916)

- जाति का विनाश (1936)

- श्री गांधी और अछूतों का उद्धार (1943)

- कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया (1945)

- राज्य और अल्पसंख्यक (1947)

मान्यवर कांशीराम ने जिन पुस्तकों को महत्त्वपूर्ण माना है, उसमें पहली पुस्तक है– ‘भारत में जातियाँ: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास’। यह पुस्तक मूलतः एक शोध पत्र है जिसे डॉ. आंबेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के सेमिनार में 9 मई 1916 को प्रस्तुत किया था। पहली बार यह निबंध इंडियन ऐटिक्वेरी, खंड-41 में मई 1917 में प्रकाशित हुआ था। यह डॉ. आंबेडकर का पहला शोध पत्र था। इस शोध पत्र में बाबा साहब ने भारत में जाति की उत्पत्ति, विकास और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया है। इस शोध पत्र में डॉ. आंबेडकर ने ‘जाति’ की परिभाषा और उत्पत्ति के विषय में उस समय प्रचलित सभी परिभाषाओं और स्थापनाओं का परीक्षण किया है तथा अपनी स्थापना भी दी है। उनकी स्थापना है कि अन्य समाजों की तरह प्राचीन भारतीय समाज भी चार वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग (2) क्षत्रिय या सैनिक वर्ग (3) वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग (4) शूद्र अथवा शिल्पकार और सेवक वर्ग।

यह मूलत: एक वर्ग समाज था अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और योग्यता से किसी भी वर्ग का कार्य चुन सकता था। इतिहास के किसी कालखंड में पुजारी वर्ग ने सामाजिक रूप से समाज के अन्य वर्गों से अपने को अलग कर लिया और ‘बंद घेरे’ में रहने की नीति अपनाते हुए उन्होंने अपने को एक जाति में बदल लिया। ‘जाति’ स्वतंत्र इकाई नहीं है। यह हिंदू समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसकी उत्पत्ति ‘पुरोहित वर्ग’ द्वारा अपने को ‘बंद वर्ग’ घोषित करने के उपरान्त हुई। ‘जाति’ एक स्वेच्छा से बंद वर्ग है। ‘बंद वर्ग’ का अर्थ है विजातीय विवाह पर रोक। सजातीय विवाह की प्रथा जाति का मूल लक्षण है। विधवा विवाह पर रोक, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ सजातीय विवाह को बनाये रखने के लिए बनायी गईं तथा हिन्दू धर्मशास्त्रों द्वारा इन कुरीतियों का महिमामंडन किया गया।

डॉ. आंबेडकर की दूसरी पुस्तक ‘जाति का विनाश’ 1936 में (मूलतः अंग्रेजी में) प्रकाशित की गई। इस पुस्तक को डॉ. आंबेडकर ने जात–पात तोड़क मंडल के पदाधिकारियों के अनुरोध पर उनके संगठन के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तैयार किया था। लेकिन जात–पात तोड़ने से संबंधित बाबासाहब के विचारों से मंडल के पदाधिकारियों की मत–भिन्नता के कारण अधिवेशन ही निरस्त कर दिया गया। यह ऐतिहासिक भाषण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बाबासाहब ने इसे अपने खर्च पर पुस्तक के रूप में छपवा दिया। छपने के पश्चात् इस पुस्तक पर बहुत सी प्रतिक्रियायें आईं। जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया का उत्तर डॉ. आंबेडकर ने दिया तथा सभी पत्रों को पुस्तक के दूसरे संस्करणों में छपवा दिया। इस पुस्तक की रचना के समय तक डॉ. आंबेडकर एक प्रखर विद्वान व अछूतों के नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। पूना पैक्ट के सम्भावित परिणामों से आहत बाबासाहब, गांधी की चालाकी समझ चुके थे और हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा भी कर चुके थे। सामान्य तौर पर वे सवर्णों की सभा में नहीं जाते थे लेकिन खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी वे जात–पात तोड़क मंडल के पदाधिकारियों के विशेष आग्रह पर इस सभा में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तैयार हुए थे। अन्ततः वह सभा भी निरस्त हो गयी। यह पुस्तक डॉ. आंबेडकर की पहली पुस्तक ‘भारत में जातियाँ’ की अगली कड़ी है।

तीसरी पुस्तक जिसे कांशीराम महत्वपूर्ण मानते थे, वह है– ‘गांधी और अछूतों का उद्धार’। यह पुस्तक भी बाबासाहब ने एक लेख के रूप में तैयार किया था। इंस्टीट्यूट आफ पेसिफिक रिलेशन्स कनाडा में ‘भारत में अछूतों की समस्या’ पर होने वाले सम्मेलन में बाबासाहब ने 1942 में इसे प्रस्तुत किया जो सम्मेलन की कार्यवाही में प्रकाशित किया गया। इसी लेख को डॉ. आंबेडकर ने पुस्तक के रूप में 1943 में छपवाया। इस पुस्तक में डॉ. आंबेडकर ने विश्व के बुद्धिजीवियों व स्वतंत्रता प्रेमियों के समस्त दलितों की दुर्दशा और तिरस्कार को विदेशियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले छः करोड़ अछूतों की तुलना विश्व के किसी भी उत्पीड़ित, शोषित व तिरस्कृत समुदाय से नहीं की जा सकती है। रोम में दास, स्पार्टा में हेलोट, ब्रिटेन में विलियन, अमेरिका में नीग्रो, जर्मनी में यहूदी जैसी दशा हिन्दुओं में अछूतों की है, परन्तु इनमें से कोई इतना बदनसीब न था जितना अछूत है। अछूत केवल तिरस्कृत ही नहीं बल्कि उनकी तरक्की के सभी दरवाजे बंद हैं। फिर भी अछूतों के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। इसी पुस्तक में बाबासाहब ने स्वाधीनता आन्दोलन पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि ‘हिन्दुओं में और मुसलमानों की लालसा स्वाधीनता की आकांक्षा नहीं है। यह तो सत्ता संघर्ष है, जिसे स्वतंत्रता बताया जा रहा है।’ इस पुस्तक में बाबासाहब ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल, सामाजिक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक बस्तियाँ बसाने, कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासनिक सेवाओं आदि में कम से कम जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने के साथ–साथ आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान संविधान में करने की मांग रखी।

बहुजन विमर्श को विस्तार देतीं फारवर्ड प्रेस की पुस्तकें

चौथी पुस्तक ‘कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया’ में बाबासाहब ने कांग्रेस और गांधी की अछूतों के प्रति नीतियों का खोखलापन जाहिर करने के लिए जून 1945 में छपवायी। यह पुस्तक लगभग चार सौ पृष्ठों की है। इस पुस्तक में बाबासाहब ने 1917 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के कार्यों का लेखा–जोखा अछूतों की दृष्टि से किया है। साथ ही साथ इसमें अछूतों द्वारा चलाये गये आन्दोलनों से संबंधित विवरण भी विस्तृत रूप में दिये गये हैं। इस पुस्तक में ‘गांधीवाद’ शीर्षक से एक अलग अध्याय भी है।

पांचवी पुस्तक जिसे कांशीराम ने महत्वपूर्ण माना है, वह एक ज्ञापन था, जिसे संविधान सभा को दलितों की सुरक्षा हेतु देने के लिए ‘अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ’ की ओर से डॉ. आंबेडकर ने तैयार किया था। इस ज्ञापन को उन्होंने पुस्तक के रूप में 15 मार्च 1947 को प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक में भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक को बाबासाहब का मूल संविधान भी कहा जाता है। इस पुस्तक में अनुसूचित जातियों के मूल अधिकारों, कृषि के राष्ट्रीयकरण, बड़े एवं बुनियादी उद्योगों, बैंक, बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा गया है। डॉ. आंबेडकर की आर्थिक नीतियाँ, जिसे ‘राजकीय समाजवाद’ कहा जाता है, का विस्तृत विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

बाबासाहब के विपुल साहित्य भंडार में से जिन पांच पुस्तकों को मां. कांशीराम महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके अध्ययन से बाबासाहब के दर्शन की एक व्यवस्थित तस्वीर उभरती है जिसके मूल तत्वों को कांशीराम ने पहचाना। कांशीराम ने न केवल बाबासाहब के दर्शन को समझा, बल्कि उसकी व्याख्या भी की तथा व्यवहार में लागू भी किया। इसीलिए आज बाबासाहब के सपनों का भारत बनाने वाले बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं को बाबासाहब की पुस्तकों के साथ–साथ कांशीराम की एकमात्र पुस्तक ‘चमचा युग’ भी पढ़नी चाहिए।

(कॉफी संपादन- सिद्धार्थ/एफपी डेस्क )

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें