वर्ष 1873 में प्रकाशित ज्योतिबा फुले की युगांतकारी पुस्तिका ‘गुलामगिरी’ का प्रकाशन लगभग डेढ़ सौ साल पहले हुआ था। इसमें दो पात्रों के बीच में संवाद है और प्रश्न व उत्तर के द्वारा जाति एवं धर्म से संबद्ध विविध आयामों का विश्लेषण का प्रयास किया गया है। धोंडिराव नामक व्यक्ति के प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान करते हुए ज्योतिबा फुले जातिवाद और धार्मिक पाखंड के साये में वंचितों को गुलाम बनाये रखने के षड्यंत्र को रेखांकित करते हैं। वे सभी इंसानों की समानता का आग्रह कर सदियों से हर तरह की वंचना के शिकार रहे समाज के वंचित समूहों को आत्मसम्मान के साथ जीने और अपने मानवाधिकारों के लिए आग्रही होने का बड़ा आधार देते हैं, जिस पर बाद के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन खड़ा होते हैं।

फुले भी इस पुस्तिका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ रहे थे। उन्होंने भूमिका में लिखा कि मनुष्य के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है, तभी वह अपने विचारों को लोगों तक संप्रेषित कर सकता है। यदि विचारों के स्वतंत्र प्रवाह की स्थितियां नहीं होंगी, तो लोगों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि तब के औपनिवेशिक दौर से स्वतंत्र होकर आज जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तब भी फुले की अन्य रचनाओं और कार्यों के साथ इस पुस्तिका की भी प्रासंगिकता बनी हुई है। यह प्रासंगिकता तब तक रहेगी, जब तक भारत में धार्मिक एवं जातिगत संकीर्णताएं समानता, बंधुत्व एवं स्वतंत्रता की राह में अवरोध बन कर खड़ी रहेंगी।

निश्चित रूप से हमारा वर्तमान उस अतीत से कई अर्थों में बेहतर है। इस संदर्भ में ‘गुलामगिरी’ और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस समय की सघन चुनौतियों के बीच फुले दंपत्ति शिक्षा और विचार के प्रचार-प्रसार में लगे हुए थे, जब औपनिवेशिक शासन भी था और कुछ वर्ग सामाजिक श्रेष्ठता के दंभ व दावे के दायरे में समाज के बहुसंख्यक वर्ग को रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। चूंकि ये प्रयास धार्मिक आधारों पर हो रहे थे, इसलिए फुले ने उन आधारों पर कड़ा आघात किया और उनकी कथित नैतिकता को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में फुले अपनी लेखनी और सत्यशोधक समाज के माध्यम से एक विराट व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। यह प्रभाव बीसवीं सदी के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी व्यापक रूप से परिलक्षित होता है।

फुले इस पुस्तिका में औपनिवेशिक शासन की बड़ी प्रशंसा करते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। इस पहलू को समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जातिगत दासता, जो कई सदियों से चलते हुए अपने रूढ़तम स्वरूप में आ चुकी थी, उस गुलामी का संताप दलित-बहुजन वर्गों में बहुत गहन था। औपनिवेशिक शासन के सुधारों और आधुनिकता के प्रसार में इन वर्गों को स्वाभाविक रूप से मुक्ति के द्वार दिखे थे। फुले लिखते हैं कि अंग्रेजी शासन की वजह से वंचितों को ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से छुटकारा मिला। विचार और संघर्ष की प्रारंभिक मशाल थामे ज्योतिराव फुले की यह पुस्तिका मुक्ति का घोषणापत्र है।

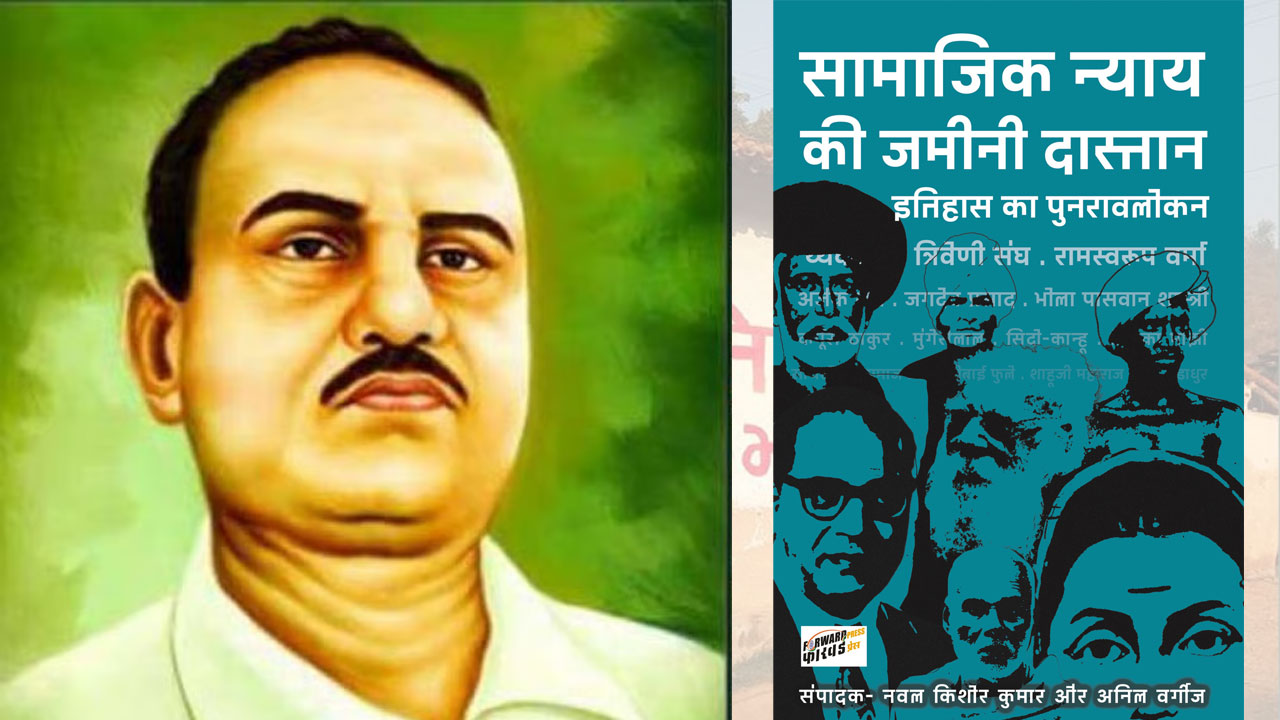

समीक्षित पुस्तक : गुलामगिरी

लेखक : जोतीराव फुले

अनुवादक : उज्ज्वला म्हात्रे

संदर्भ-टिप्पणियां : राम सूरत व आयवन कोस्का

प्राक्कथन : आयवन कोस्का

प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली

मूल्य : 200 रुपए (अजिल्द), 400 रुपए (सजिल्द)

(यह समीक्षा पूर्व में दिनांक 8 मई, 2022 को हिंदी दैनिक प्रभात खबर में प्रकाशित)

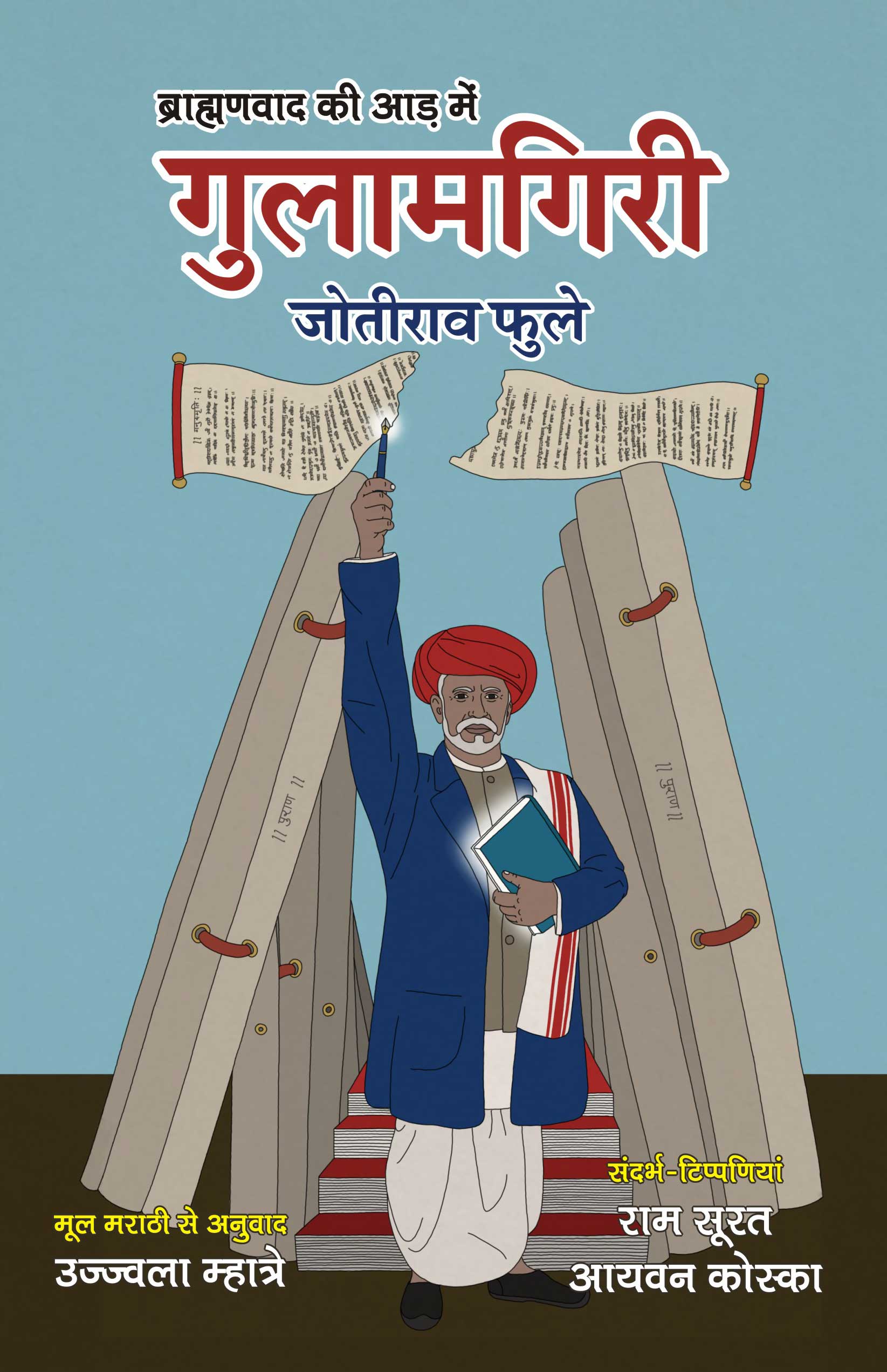

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया