एक प्रसिद्ध पद है– “जाति-पाति पूछे नहीं कोई/हरि का भजे सो हरि का होई।” इस आशय के पद मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में आए हैं। पढ़ने-सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इसमें एक बात साफ है– जाति का स्वीकरण। हरि के नाम पर एक बराबरी वाले समाज की यह आकांक्षा भी भारत के जाति आधारित समाज को एक बराबरी वाली नई गोलबंदी की ओर ले जाने में अक्षम थी। इसने जरूर ही जाति आधारित उत्पीड़न के शिकार लोगों को नया विश्वास अपनाने के लिए प्रेरित किया और जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकलकर एक नई धारा बनाने के लिए प्रेरित किया। यह प्रेरणा भी उन्हें अंततः जातिगत पंथों में बदल दिया। जबकि बहुसंख्यक उसी जाति प्रणाली में फंसे रहे, जिसमें हमारा समाज अब भी फंसा हुआ है।

आज इस भजन, इस तरह के काव्यात्मक उद्गार का कोई अर्थ नहीं बचा है। हालांकि, इस भजन का आग्रह जातिगत जनगणना से घबरा जाने वालों में बढ़ गया है। अब वे ही भाषणों में चीख रहे हैं कि यह हिंदूओं को तोड़ने की साजिश है, भगवान के सामने सब बराबर हैं। यह तो भारत की वैज्ञानिक और उत्तम व्यवस्था है, जाति जनगणना कराकर वे सनातक परंपरा में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर वे खुलकर सनातन धर्म की महिमा गा रहे हैं और धमका रहे हैं कि सनातन धर्म पर हमला होने से संकट खड़ा हो जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब मसला इस चीख और घबराहट से बहुत आगे निकल चुका है। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना को भले ही फाइलों के अंदर रख देने की कवायद सफल हो गई हो, लेकिन बिहार में हुई इस बार की जाति आधारित जनगणना ने इसे अब खोल दिया है। यह कोई जिन्न नहीं है, यह कोई प्रेत नहीं है, बल्कि यह भारत की हजारों साल से चली आ रही वह सच्चाई है, जो पिछले दो सौ सालों में और भी अधिक संगठित और नए-नए रूपों में और अधिक मुखरित होती गई है। यह वह सच्चाई है, जिसके आधार पर भारत में अंग्रेजी राज ने सामंतवाद को नए रूप में ढाला और जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यही वह जमीन थी, जिसके ऊपर जमींदारों को जमीनें मिलीं, रियासतें मिलीं, ब्राह्मण ग्रंथों और अंग्रेजी कानूनों के आधार पर कानून एवं दंड की संहिताएं बनीं, अंग्रेजों को बंधुआ-गुलाम मजदूर मिले और फैक्ट्रियों में फांकाकशी के बावजूद हाड़ गलाते आधुनिक मजदूर मिले। सनातन धर्म की व्यवस्था से उपजी जजमानी आर्थिक व्यवस्था एक नए रूप में ढल रही थी। भारत का जाति आधारित समाज सिर्फ हिंदुओं को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, ऐसा नहीं है। यह बौद्ध, ईसाई, सिख और मुसलमानों को भी अपनी जद में ले चुका था। यह साफ हो चुका था कि धर्म जाति से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। इन धर्मों में भी उच्च जाति का वर्चस्व ठीक वैसे ही था, जैसा हिंदू धर्म में। यहां भी धार्मिक संस्थान हजारों एकड़ जमीन के जोतदार थे, और उन जमीनों पर आस्था का गीत गाते हुए पसमांदा व दलित जातियां काम कर रही थीं। यह कहना भी अतिरेक नहीं कि काम करने को मजबूर थीं।

ऐसा नहीं था कि इस सच्चाई से अंग्रेज परिचित नहीं थे, या फिर भारत के आधुनिक समाज सुधारकों और आधुनिक राजनीतिक का नींव डालने वाले नायक इससे अनभिज्ञ थे। वे इसे जान रहे थे और वे अपने उद्देश्यों के अनुरूप इसे व्याख्यायित कर रहे थे, कार्यक्रम बनाकर कार्रवाई भी कर रहे थे। मसलन, ब्रह्म समाज बनाते समय राजा राममोहन राय ने इसकी सदस्यता सबके लिए खोल रखा था। ऐसा रामकृष्ण परमहंस के यहां भी था। दयानंद सरस्वती जाति से बाहर निकलकर वर्ण-व्यवस्था में आने का निमंत्रण दे रहे थे। अंग्रेज फौज में सभी जातियों से भर्ती कर रहे थे और दलित जाति से आने वाले लोगों को अपने मोर्चों पर सामने रख रहे थे। लेकिन, ये सभी घोषित तौर पर न तो जाति-व्यवस्था को खत्म करने के लिए बेचैन थे और न ही इसे तोड़ने का कोई खास प्रयास कर रहे थे। यह मध्ययुगीन परंपरा से अधिक कुछ नहीं था।

अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना राज स्थापित करते जा रहे थे और लूट का विस्तार करते हुए जिस प्रशासनिक और कर व्यवस्था को बना रहे थे, उसमें यह जानना ज्यादा जरूरी हो गया था कि भारत की समाज व्यवस्था, इसकी संरचना और इसकी परंपराएं क्या हैं? अंग्रेज जमीन की पैमाइश, मालिकाना, विवाद निस्तारण आदि मसलों पर भारत के समाज पर कई सारे रिपोर्ट लेकर आ रहे थे और विविध जातियों और धर्मों का अध्ययन पर कर रहे थे। भारत में एक जर्मन अध्येयता जार्ज व्हूलर जातियों का व्यवस्थित अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने 1897 में ‘एनसाईक्लोपीडिया ऑफ इंडो-आर्यन रिसर्च’ नाम से कई खंड प्रकाशित कराया। यह एक तुलनात्मक अध्ययन था, लेकिन इसने भाषा और नृवंशशास्त्र का एक रास्ता खोल दिया था। यह काम उन्होंने कई और अध्येयताओं के साथ मिलकर किया था। साथ ही, दुनिया भर के अन्य विद्वानों ने इस दिशा में कार्य आरंभ किया। इससे यह सिलसिलाआगे बढ़ा और जाति व जनजाति पर रिपोर्ट संपादित होकर प्रकाशित होते रहे। ये अध्ययन 1872 में शुरू हुई जनगणना से हासिल जाति संबंधित तथ्यों का प्रयोग और उनका वर्गीकरण करते हुए भारत की जाति व्यवस्था को अपनी समझ के अनुसार प्रकाशित होते रहे। विलियम क्रुक, हर्बर्ट रिज्ले, डेंजी इबेस्टॉन जैसे प्रशासनिक अधिकारी और अध्येताओं ने इस संदर्भ में न सिर्फ कई सारी पुस्तकें लिखीं, बल्कि भारत के मानचित्र को जाति, जनजाति और धर्म और भाषा के संदर्भों से भर दिया। इस संदर्भ में, कई भारतीय अध्येयताओं ने भी महत्वपूर्ण काम किया। एस.वी. केतकर ने ‘द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया’ दो भागों में प्रकाशित कराया। यह पुस्तक 1911 में छपी थी। वहीं 1922 में पी. लक्ष्मी नरसू की पुस्तक ‘अ स्टडी आफ कास्ट’ आई। उत्तर भारत में लाला बैजनाथ की पुस्तक ‘हिंदूइज्म : एनसिएंट एण्ड माडर्न’ सन् 1869 में ही छपकर आ गई थी।

फिर 1872 से शुरू हुई जनगणना, जिसमें धर्म के साथ जाति का उल्लेख करने का कॉलम हुआ करता था, का क्रम 1931 तक चला। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर अध्ययन प्रशासनिक अधिकारी अलग से कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यह कोई आसान काम था। अनेक जातियां खुद ही धर्म की श्रेणी में थीं और अनेक धर्मों में जाति का उल्लेख एक अन्यथा काम की तरह था। पंजाब एक ऐसा ही प्रांत था, जहां कुछ पंथ थे, जो धर्म भी थे और जाति भी। इसी तरह जनजातियां की धर्म और जाति में गणना एक उलझा देने वाली स्थिति थी। खासकर, आज के झारखंड, ओड़िशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थिति काफी जटिल थी। लेकिन जब एक बार जनगणना और जमीनी अध्ययन आपस में मिले, और अंग्रेजों की नीति का असर देखने को मिला तब जाति संरचना में एक नया उत्थान भी दिखने लगा। रिज्ले ने अपने अध्ययन में ‘राष्ट्रीय जाति’ की अवधारणा को भी रखा था, जिसका जोर आने वाले समय में दिखा। इसी तरह से संस्कृत भाषा पर जोर और आर्य की अवधारणा में ब्राह्मण और क्षत्रियों की उच्च स्थिति का बखान आदि ने भारतीय समाज को गहरे स्तर तक प्रभावित किया।

अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस कवायद का कुल परिणाम अंग्रेजों की राजनीति और उनकी चाहतों के अनुरूप रहा। वे बहुत सारी जातियों को तात्कालिक परिस्थितियों और अपनी नीतियों के अंतर्गत खानाबदोश, अपराधी, विशेष, जनजाति जैसी श्रेणीयों में बांटते गए। श्रेष्ठ नस्ल की उनकी खोज को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया में देखने का नजरिया पेश किया गया, जिसे उस समय अध्येयताओं ने हाथों-हाथ लिया। इस संदर्भ में जी.एस. घुर्ये की पुस्तक ‘कास्ट एंड रेस इन इंडिया’ उल्लेखनीय किताब है। यह पुस्तक 1932 में छपकर आई थी। सन् 1940 में क्षितिज मोहन सेन की पुस्तक ‘भारतवर्ष में जातिभेद’ सीधे हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका के साथ छपी। भारतीय अध्येताओं का जोर जाति संरचना में गतिशीलता दिखाने पर था और वे अपने अध्ययन तथा तर्क से दिखा रहे थे कि पूरे भारत में कई सारी जनजातियां और शूद्र जातियां किस तरह क्षत्रिय और ब्राह्मण में बदलती गई हैं। इन लेखकों ने वेदों से शुरू कर उपनिषद, पुराणों से होते हुए आधुनिक काल के कई सारे उदाहरणों का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज की गतिशीलता का स्थापित कर रहे थे। इसे ही बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने ‘सांस्कृतिकरण’ का नाम दिया।

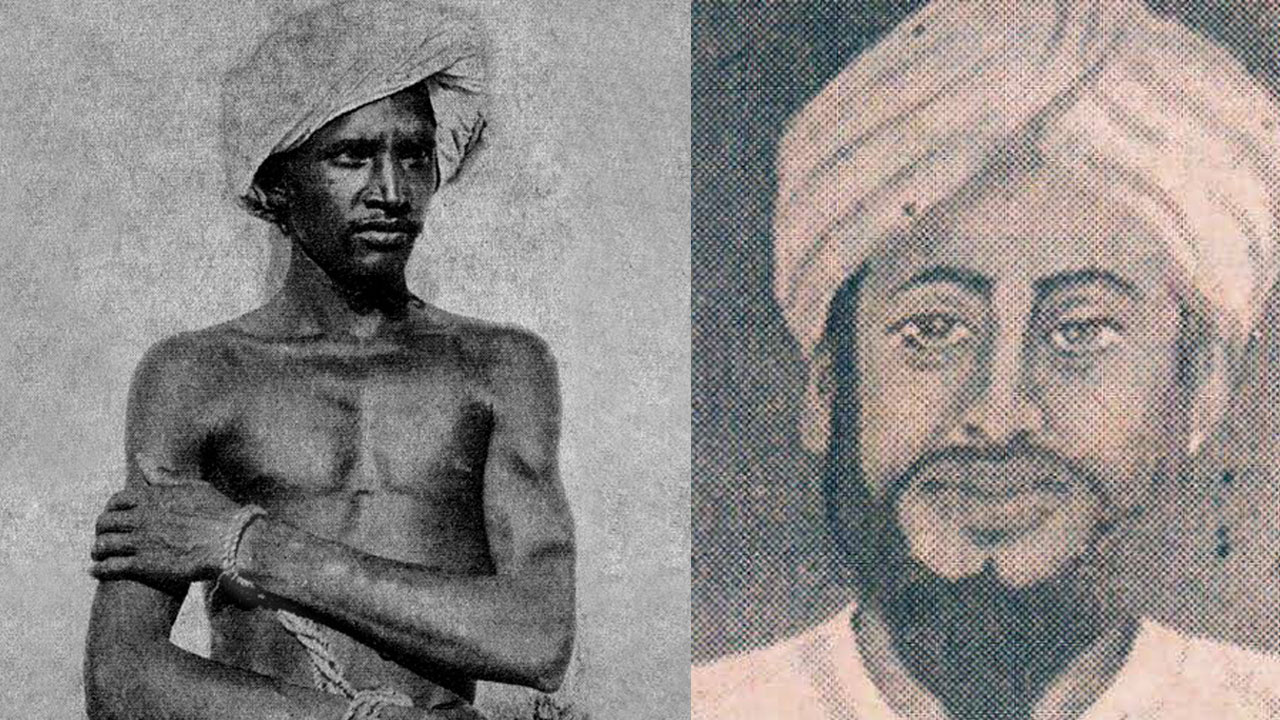

यदि हम 1930-40 के दशक राजनीति को देखें, तब एक मात्र डॉ. आंबेडकर को ही देखते हैं जो दलित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक विशेष व्यवस्था की मांग कर रहे थे। वह जाति की संरचना को वैसे ही नहीं देख रहे थे, जैसा अंग्रेज, जर्मन अध्येता पेश कर रहे थे और भारतीय चिंतक जिस तरह की गतिशीलता का दावा कर रहे थे। वह अपनी आलोचनात्मक पुस्तकों के माध्यम से बता रहे थे कि जाति का आधार हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ मौलिक रचनाएं हैं, जिन्होंने एक विशाल जाति समुदाय को अपनी गिरफ्त में लेकर गुलाम बना लिया है। वह जाति के विनाश के लिए हिंदू धर्म पर मूल प्रहार के निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे और मनुस्मृति को सांकेतिक रूप से जलाना एक जरूरी कदम मान रहे थे। उनके पूर्ववर्ती जोतीराव फुले अपनी रचनाओं के माध्यम से खुद को आर्यों से अलग कर लिया था और मूलवासी होने का दावा किया। जाति के विश्लेषण की यही वह अध्ययन पद्धति थी, जिसके बल पर डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय राजनीति में दलित समुदाय की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक इसे हिंदू धर्मावलंबियों की निर्णय लेने की क्षमता पर छोड़ दिया जाता रहेगा, तब तक दलित समुदाय को अधिकार हासिल नहीं होगा।

डॉ. आंबेडकर 1930-40 के दशक में जिस राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य पर काम कर रहे थे, उसमें जाति की संरचना में दलित समुदाय की न सिर्फ जातिगत अवस्थिति के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही धर्म के संदर्भ में बेहद मौलिक बात भी उठा रहे थे। वह इसे एक अलग इकाई के तौर पर देखे जाने का आग्रह कर रहे थे और इसके लिए वह राजनीतिक गोलबंदी भी कर रहे थे। वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार की मांग उठा रहे थे। वह जाति जनगणना और उससे जुड़े अध्ययनों को सिर्फ बौद्धिक या सिर्फ कुछ राजनीतिक हासिल के लिए नहीं लड़ रहे थे। वह भारतीय समाज की मौलिक संरचना पर सवाल उठा रहे थे।

आज जब बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आ गई है, और इसने कई सारे समजाशास्त्रीय सवालों को खड़ा कर दिया है तब उसे सिर्फ चुनाव के नजरिये से देखना, निहायत ही संकीर्ण और सतही नतीजे तक ही ले जाएगा। इसे मंडल बनाम कमंडल के नजरिए से देखना भी ठीक नहीं है। आज जब हिंदू धर्म के नाम पर बहुंसख्यावाद फासीवादी राजनीति की शक्ल ले लेने पर उतारू है, कारपोरेट मुनाफा बटोरने में लगा है और एक पार्टी सबकुछ को नियंत्रित कर लेना चाहती है, तब इस जाति आधारित गणना का निहितार्थ एक व्यापक बदलाव के अर्थ में विश्लेषण की मांग कर रहा है। आज जिस तरह से सनातन धर्म की महिमा खुलकर गाई जा रही है, धर्म की आलोचना आतंकवाद की श्रेणी में आने लगा है, ऐसे में यह जरूरी है कि जाति आधारित गणना से कुछ और भी अर्थ निकाले जाएं। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का मसला नहीं। यह डॉ. आंबेडकर ने पुरजोर तरीके से उठाया था, और जब भी इस संदर्भ में लड़ाई हुई है, इस दिशा में प्रगति जरूर हुई है। राजनीतिक प्रतिनीधित्व का मसला काफी हद तक हल हुआ है। आज इस जाति जनगणना से और क्या चाहिए, यह सुनिश्चत करना जरूरी है।

इस संदर्भ में यह जरूर सोचा जाना चाहिए कि आज डॉ. आंबेडकर होते, तब उनकी क्या मांग होती? क्या वह उन्हीं मांगों को दोहराते जो वे पूना पैक्ट के समय मांग कर रहे थे? या कि वे कुछ और भी मांगों को सामने रखते। भारतीय समाज के बारे डॉ. आंबेडकर ने कम्युनिस्टों की समझदारी की आलोचना के संदर्भ में जो कहा था, वह निश्चय ही आज भी महत्वूपर्ण है। उनका मानना था कि भारत में जाति व्यवस्था श्रमिकों की विभाजन व्यवस्था है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि न तो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाति ऊपर की खांचों में गई हैं और न ही जमीन वितरण के सारे दावों के बावजूद उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला है। आज भी संपत्ति और बौद्धिक संपदा पर, संस्थानों और कारपोरेट जगत पर, प्रशासन और आवासों पर समाज की ऊपर कही जाने वाली जातियों के हाथों में कैद है। नीचे बहुसंख्या सिर्फ श्रम का अवदान करने में लगी है, जबकि श्रम का अतिरिक्त मूल्य ऊपर की ओर जमा होता जा रहा है। एक बार फिर दुहराना जरूरी है कि जातियां ऊपर की ओर नहीं, उनके श्रम का अतिरिक्त मूल्य ऊपर की ओर जा रहा है। इसलिए, यह जरूरी हो जाता है कि बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा जाय, उसे अपनी आवाज दी जाय। आप जैसी आवाज देंगे, उसी तरह का वह निष्कर्ष देगा। इसे हम इतिहास में देख चुके हैं। आज इतिहास से सबक लेते हुए इसे सिर्फ राजनेताओं की निर्णय क्षमता पर छोड़ देना एक ऐतिहासिक भूल होगी। बेहद भारी भूल।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in