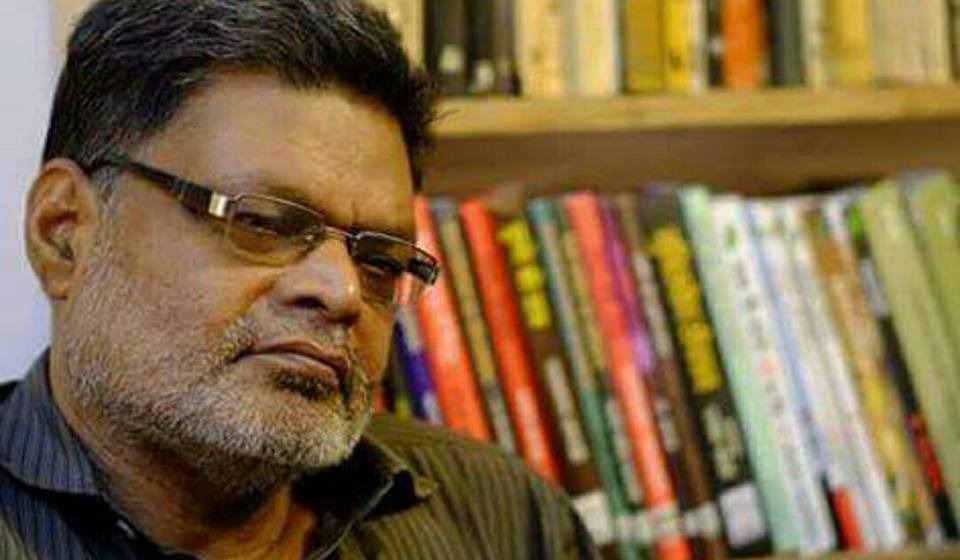

“मेरी आत्मकथा मेरी वेदना का दस्तावेज है। इस वेदना-पीड़ा से छुटकारा तभी मिलेगा, जब समाज की मानसिकता बदलेगी, जब पूरी समाज व्यवस्था बदलेगी।” – सुशीला टाकभौरे

‘जाति है कि जाती नहीं’, इस वाक्य-विचार को केंद्र में रख कर दलित लेखिका सुशीला टाकभौरे ने अपनी आत्मकथा को बेहद सघन पीड़ा के साथ लिखी हैं। पढ़ने से पहले जब किताब को उलट-पलट कर देखी तो पाया कि केवल भूमिका ‘मनोगत’ के अलावा पूरी आत्मकथा में कोई और अध्याय नहीं था। यानि 13वें पन्ने से शुरू होकर 308वें पन्ने की अविकल है यह आत्मकथा। बीच-बीच में थोड़े छोटे-छोटे विराम बस। मन में थोड़े नकारात्मक भाव भी आए– “अगर प्रवाह नहीं हुआ तो इतने पन्नों को झेलना होगा।”

लेकिन यह भाव जाता रहा। पहले पन्ने से शुरू करने के बाद कि एक ग़रीब दलित लड़की का बचपन कैसा होगा, कोई आश्चर्य नहीं लगा। जो चीज़ उसे अलग करती थी वह थी– उसकी जाति। हालांकि भारतीय समाज में जाति और गरीबी आपस में गुत्थमगुत्था हैं। दोनों को अलगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जाति उस ग़रीबी को और विशिष्ट बना देती है। और अगर वह व्यक्ति स्त्री हुई तो दास्तान थोड़े और अलग रूप में नज़र आती है।

पूरी किताब पढ़ने के बाद यह सवाल आया कि कितना आसान है सवर्ण प्रबुद्धों द्वारा समूचे अस्मितावादी आंदोलन और साहित्य को नकार देना? अगर उन्हें इतनी ज़लालत, उपेक्षा और अपमान झेलना पड़ता तब शायद यह अहसास गहराता कि दलितों के आत्मसम्मान की यह समूची लड़ाई कितनी ज़रूरी लड़ाई है। यह सही है कि हमें समूचे समाज को बदलने की लड़ाई से दलित आंदोलन को जोड़ना होगा, वरना एक बड़े आंदोलन का प्रतिक्रियावाद की गोद में जाकर बैठने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है।

लेकिन ये सैद्धांतिक बातें एक तरफ़ और एक दलित द्वारा जिया गया जीवन और जिया जा रहा जीवन एकदम अलग बात है। जीवन भर एक दलित होने के कारण जो ज़लालत झेलनी पड़ती है, वह समानुभूति एक सवर्ण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। चाहे वह कितना भी संवेदनशील क्यों न हो। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि ‘दलितों का यह अभिकथन’, जो सवर्णों की आंखों में आंखें डाल कर बताता है कि देखो यह है हमारे जीवन की सच्चाई, जिसे तुम एक बार फिर से अपनी बौद्धिकता के आवरण में ढंक देना चाहते हो। इसलिए दलित आत्मकथाएं महत्वपूर्ण हैं।

दलित स्त्रियों की आत्मकथाएं इस अभिकथन की दूसरी तह भी उघाड़ती हैं और वह यह कि वे दलित होने के साथ-साथ पितृसत्ता के दंश को भी उसी अनुपात में झेलती हैं। याद आती है कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा- ‘दोहरा अभिशाप’। इन दलित आत्मकथाओं को पढ़ने से एक दूसरी ही भावभूमि हर बार सामने अनावृत होती है। फिर ऐसा भी नहीं है कि इनके बारे में पहले से पता नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से जानकारी होते हुए भी कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का सबसे घातक रोग है, हर बार किसी दलित स्त्री की आत्मकथा समाज का विद्रूप चेहरा नए सिरे से दिखाती है। दलित समाज की अनकही तकलीफें, अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा आक्रोशित कर देती हैं।

सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा ‘शिकंजे का दर्द और आगे की कहानी’ (प्रलेख प्रकाशन, मुंबई, 2023) पढ़ने के बाद देर तक इन्हीं मनोभावों में डूबती-उतराती रही। आज भी समाज के एक बड़े तबके की संभावनाओं को अवरुद्ध कर देता है। ये वे स्त्रियां हैं, जो अपनी ज़िद से पढ़-लिख सकीं और आर्थिक रूप से संपन्न हो गईं। शिक्षा ही मुक्ति है। डॉ. आंबेडकर की इस बात को उन्होंने गांठ बांध लिया। लेकिन अभी भी हज़ारों-लाखों की संख्या में औरतें उतना ही अपमान रोज़-ब-रोज़ झेलती हैं।

खैर, यह तो 1960-70 के दशक की बात है जब पढ़ने-लिखने के बाद लोगों को नौकरी अमूमन मिल जाती थी। लेकिन आज की कहानी अलग है। अगर किसी तरह पढ़-लिख जाएं तो भी कहीं नौकरी नहीं है। बेशक आज बाज़ार के दबाव में परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, लेकिन जाति-व्यवस्था की जकड़न समाज में आज भी मजबूती से पैठी हुई है।

सुशीला टाकभौरे का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा कस्बे के बानापुर गांव में हुआ था। बचपन से उन्हें अपनी नानी का भरपूर साथ मिला। वह एक सफाई कर्मचारी थीं। नानी का सुशीला के जीवन पर ख़ास असर पड़ा था। उनकी नानी गांव में सफाई का काम करने जाती और इसका दंश भी झेलती। कोई भी मौसम हो, उन्हें काम पर जाना ही पड़ता था। वरना सवर्ण आफ़त मचा देते थे। बदले में उन्हें मिलता जूठन और ढेर सारा अपमान। उनकी नानी क्षोभ में कहती–

“जैसे कृष्ण ने कंस को मारो, जैसे नरसिंह ने हिरनाकश्यप का पेट फाड़ो, वैसे ही कोई ज़रूर पैदा होयगो, जो जात-पांत बनने वालों को, ऊंच-नीच की बात बनाए वालों को सबक सिखायेगो। वही हमें न्याय दिलायेगो, हमको भी ऊंचे आसन पर बैठायेगो, अपमान की जिंदगी से निकाल कर सम्मान दिलायेगो।”

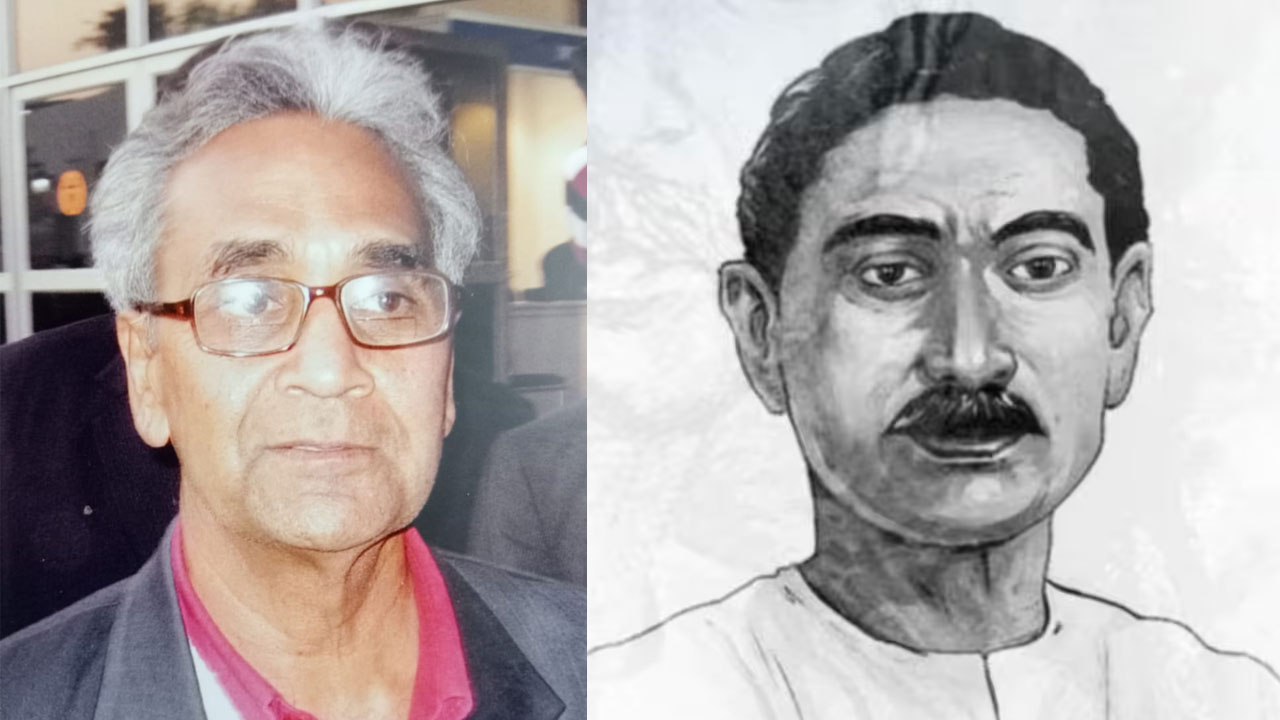

वस्तुतः आंबेडकर के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी समाज में ‘जाति का विनाश’ नहीं हो सका है। हालांकि दलितों को आत्मसम्मान दिलाने में डॉ. आंबेडकर की बड़ी भूमिका है। उनकी वजह से ही आज दलित सिर उठा कर ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जाति-व्यवस्था का समूल नाश आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई है।

सुशीला अपने बारे में लिखती हैं– “मध्यप्रदेश की वर्णभेद-जातिभेद की मानसिकता और सामजिक व्यवहार के बीच जन्मी, पली-बढ़ी एक अछूत जाति की लड़की में कितना मनोबल हो सकता था? हर बात के लिए बंधन, अपमान, अंकुश।”

सुशीला के पिता बानापुर रेलवे में सफाई कर्मचारी थे। माता-पिता और नानी ने मिलकर सुशीला को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुशीला पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। उनके परिजनों ने, ख़ास तौर पर नानी और माँ ने, उनकी पढ़ाई के रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करने का हरसंभव प्रयास किया।

पूरी आत्मकथा में सुशीला जाति के दंश से उत्पन्न पीड़ा का बयान बहुत ही मार्मिक तरीके से करती हैं। घर, परिवार, समाज और स्कूल हर जगह अपमान सह कर भी उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था कि उन्हें अधिकतम पढ़ना है। तमाम सारी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने मायके में बीए तक की पढ़ाई की।

अपनी पढ़ाई के सफ़र के साथ-साथ वे अपनी नानी और परिवार की राह में गरीबी और ‘अछूत’ होने के कारण मिलने वाली दुश्वारियों का सविस्तार वर्णन करती हैं। हिंदू धर्म से प्रताड़ित होने के बावजूद उनके समाज द्वारा मनुवादी रीतिरिवाज, कर्मकांड और पाखंड का आचरण करने पर उनके मन में बहुत रोष रहता था। लेकिन वह किसी भी बात का सीधे विरोध नहीं कर पाती थीं। संभवतः, वंचनाओं में हुई परवरिश के चलते ही सुशीला कभी भी विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सकीं। वह कहती हैं–

“अगर बचपन से मुझे निडरता सिखाई जाती, या हर बात में समतावादी व्यवहार पाने की आदत डाली जाती या भेदभाव अपमान के बदले विरोध-विद्रोह करने की बात बताई जाती तो यही मेरा आचरण बनता। मैं हर अपमान का बदला कदम-कदम पर लेती। तब क्या होता…

“यदि मैंने ऐसा कुछ किया होता तो कठोर दंड पाया होता, तो मैं गर्व के साथ उसका उल्लेख करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मुझे बहुत अफसोस है। तब जीवन लिजलिजे केंचुए की तरह था। मिट्टी के कीड़ों जैसा, जो कभी भी पैरों तले रौंदे जा सकते हैं।”

हालांकि उन्हें अपनी अपमान भरी और अभावों से भरी ज़िंदगी का बहुत मलाल रहता। अछूतों के प्रति महात्मा गांधी के ‘हरिजन उद्धार’ के प्रति उनमें बहुत रोष था। उनके अनुसार हमारे क्षेत्र के लोगों में इसका बहुत प्रचार-प्रसार था, लेकिन उससे उनके समाज के लोगों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका कहना है–

“यह एक प्रकार की साजिश थी, भ्रमित करने का जाल था जो हमारे भोले-भाले लोगों को कभी विरोध-विद्रोह की बात सोचने ही नहीं देता। महात्मा गांधी के प्रपंचों में उलझ कर ये अछूत हरिजन ही बने रहे। बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की विचारधारा उन तक पहुंच ही नहीं सकीं।”

सुशीला इस बात से सचेत थीं कि 15 अगस्त, 1947 को भारत को मिली आज़ादी का उनके समाज के लिए कोई मतलब नहीं था। उनका समाज तो गरीबी, अशिक्षा, अपमान में वैसे ही घुट-घुटकर जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसा वे आज़ादी के पहले व्यतीत करते थे। उनके अनुसार,

“15 अगस्त, 1972 के समय भारत की आजादी के पच्चीस साल होने पर आजादी की ‘रजत जयंती’ मनाई गई, तब बहुत खुशियां मनाई गई थीं। हमारे गांव में खूब सजावट की गई थी। … उस दिन बानापुरा, सिवनी की सवर्ण बस्तियां ही नहीं, पूरे देश में सजावट के साथ बहुत रौशनी की गई, मगर गावं से दूर हमारे घर अंधेरे में ही रहे।”

सुशीला ने बीए पास कर लिया। उनके समुदाय में इतनी पढ़ी-लिखी दूसरी कोई लड़की नहीं थी। घर-परिवार को उनकी शादी की चिंता थी। वे एक पढ़ा-लिखा लड़का ही चाहते थे। जो उन्हें मिला– सुंदरलाल टाकभौरे के रूप में। सुंदरलाल टाकभौरे हाईस्कूल में शिक्षक थे। बेशक उस वक्त वह सुशीला से उम्र में दुगुने थे। 6 मार्च, 1974 को उनका विवाह सुंदरलाल टाकभौरे से हुआ और वे अपनी ससुराल नागपुर आ गईं।

विवाह उनके जीवन का एक अन्य दुखद पड़ाव साबित हुआ। इसके साथ ही शुरू हुई उनकी ज़िंदगी में पितृसत्ता के ज़ुल्मोंसितम का नया दौर। इसका उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा।

विवाह के बाद 20 साल की युवती सुशीला एक प्रौढ़ की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। पढ़ी-लिखी पत्नी और वह भी उससे बहुत कम उम्र की, संभवतः अहसासे कमतरी के कारण उनके पति उनकी न सिर्फ़ उनकी उपेक्षा करते, बल्कि उन्हें मारते-पीटते भी थे। जब वह नौकरी करने लगीं तो उनका सारा वेतन छीन लेते थे और उन्हें एक-एक पैसे के लिए तरसा देते। वह स्वयं लिखती हैं–

“… मैं हिंसा का शिकार बनती। छोटी-सी बात होते ही वह छड़ी उठा लेते, वे छड़ी हमेशा संभालकर, छिपाकर रखते थे। मेरे साथ मेरे घर में मारपीट-गाली-गलौज सब कुछ हुआ। बाल पकड़ कर खींचना, लातों से मारना, गर्दन पर मुक्के बनाकर मारना, पीठ पर घूंसे मारना, मैंने सब कुछ सहा। बेंत के निशान कई दिनों तक मेरे शरीर पर रहते।…

“मैं उनका प्रतिरोध नहीं कर पाती थी। वे भयभीत करके कमज़ोर बनाने का हुनर जानते थे।”

पितृसत्ता औरतों पर सत्ता कायम रखने के लिए ऐसे बहुत से ‘हुनर’ जानती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बहुत पढ़ी-लिखी औरतें भी पितृसत्ता के ज़ुल्मों को आजीवन स्वीकार करती रहती हैं। सुशीला ने भी इतनी अधिक घरेलू हिंसा झेलते हुए भी शादी के बाद एमए, बीएड और पीएचडी की। पढ़ने की इतनी ज़िद कि छोटे-छोटे बच्चों के कारण जब उनका पीएचडी का काम नहीं हो पा रहा था तो वह घर छोड़ कर दूसरी जगह रहने लगीं और अपना काम पूरा किया। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ स्त्री अपने पति के ज़ुल्म के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाती है, यह आश्चर्य की बात है। अपनी जिंदगी का नियंत्रण इस कदर अपने पति को सौंप देना कि दो बच्चे होने के बाद भी सिर्फ़ पति की इच्छा है कि उनके और बेटे हों, तो एक के बाद एक 5 बच्चे पैदा करना। न सिर्फ़ पति से डरना कांपना, अपना वेतन और जिंदगी के निर्णय उन्हें सौंप देना, बल्कि हर कुछ समय बाद पति की तारीफ़ करना, आश्चर्यजनक है।

हैरत होती है कि जाति की गुलामी उन्हें जितना दंश देती है, उतना पितृसत्ता की गुलामी उन्हें दंश नहीं देती। दलित परिवारों में पितृसत्ता को रेखांकित न करना शायद शुरुआती दलित आंदोलन की समस्या रही है। सुशीला पितृसत्ता के इस ज़ुल्मोसितम को सवर्ण मनुवादी पितृसत्ता का प्रभाव बताती हैं। जो एक हद तक सही भी है। लेकिन पितृसत्ता की व्याप्ति क्या सवर्ण और क्या दलित, हर जगह उतनी ही प्रभावी है।

अब तक मैंने जितनी दलित स्त्री आत्मकथाएं पढ़ी, हर किसी में पितृसत्ता के ज़ुल्मों की कहानियां है।

आगे चलकर सुशीला टाकभौरे दलित आंदोलन और महिला आंदोलन से जुड़ीं। इन आंदोलनों से जुड़ने के बाद इनके मन में थोड़ा आत्म-संबल पैदा हुआ। इनको इस बात का बोध हुआ कि बिना समूची मानवता की मुक्ति के जाति दंश से मुक्ति पाना नामुमकिन है।

कॉलेज में प्राध्यापिका होने के बावजूद कार्यक्षेत्र में दलित होने के कारण और घर में स्त्री होने के कारण उनका आजीवन अपमान व उपेक्षा की गई। यही नहीं आगे चलकर उनकी स्थापना एक दलित लेखिका के रूप में हो गई और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दलित साहित्यकार वक्ता के तौर पर बुलाया जाने लगा। कई बार ऐसे मंचों पर भी उन्हें जातिगत अपमान झेलना पड़ा।

तमाम सारी परेशानियों के बीच सुशीला टाकभौरे ने दसियों किताबें लिखीं और कई पुरस्कार हासिल किए।

2004 में वह ख्यातिलब्ध संस्था बामसेफ से जुड़ीं और तभी से उसके माध्यम से दलित मुक्ति की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। वह महिला मुक्ति के विभिन्न संगठनों से जुड़ कर औरतों, ख़ास तौर से दलित औरतों की मुक्ति के लिए भी काम करती हैं। कई सारे दलित साहित्यिक संगठनों से भी वह जुड़ी हुई हैं। इन राजनीतिक-सामाजिक कामों ने उनके जीवन को सार्थकता प्रदान की। उनके अनुसार–

“मैं सिर्फ़ साहित्यकार नहीं हूं, सिर्फ अध्यापिका नहीं हूं, इसके पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। … डॉ. भीमराव आंबेडकर की विचारधारा को समझ कर मैं ब्राह्मणवादी-मनुवादी विचारधारा का विरोध करती हूं। पूंजीवादी-सामंतवादी विचारधारा का विरोध करती हूं, हिंसा, दहशतवाद, जातिवाद का विरोध करती हूं। संपूर्ण दलित पीड़ित समुदाय की जागृति के लिए, वैचारिक आंदोलन से जुड़ी हूं। दलित, पिछड़ी आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति-जागृति के लिए, कार्यक्रमों में अपना वैचारिक सहयोग दे रही हूं।”

इस प्रकार सुशीला टाकभौरे की यह आत्मकथा भारतीय समाज में जाति और पितृसत्ता की दोहरी परत को सामने लाती है। इसके साथ ही यह इस मायने में सार्थक है कि इसमें एक दलित स्त्री की सफलता के विभिन्न आयाम हैं, जिनके जरिए पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगीं।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in