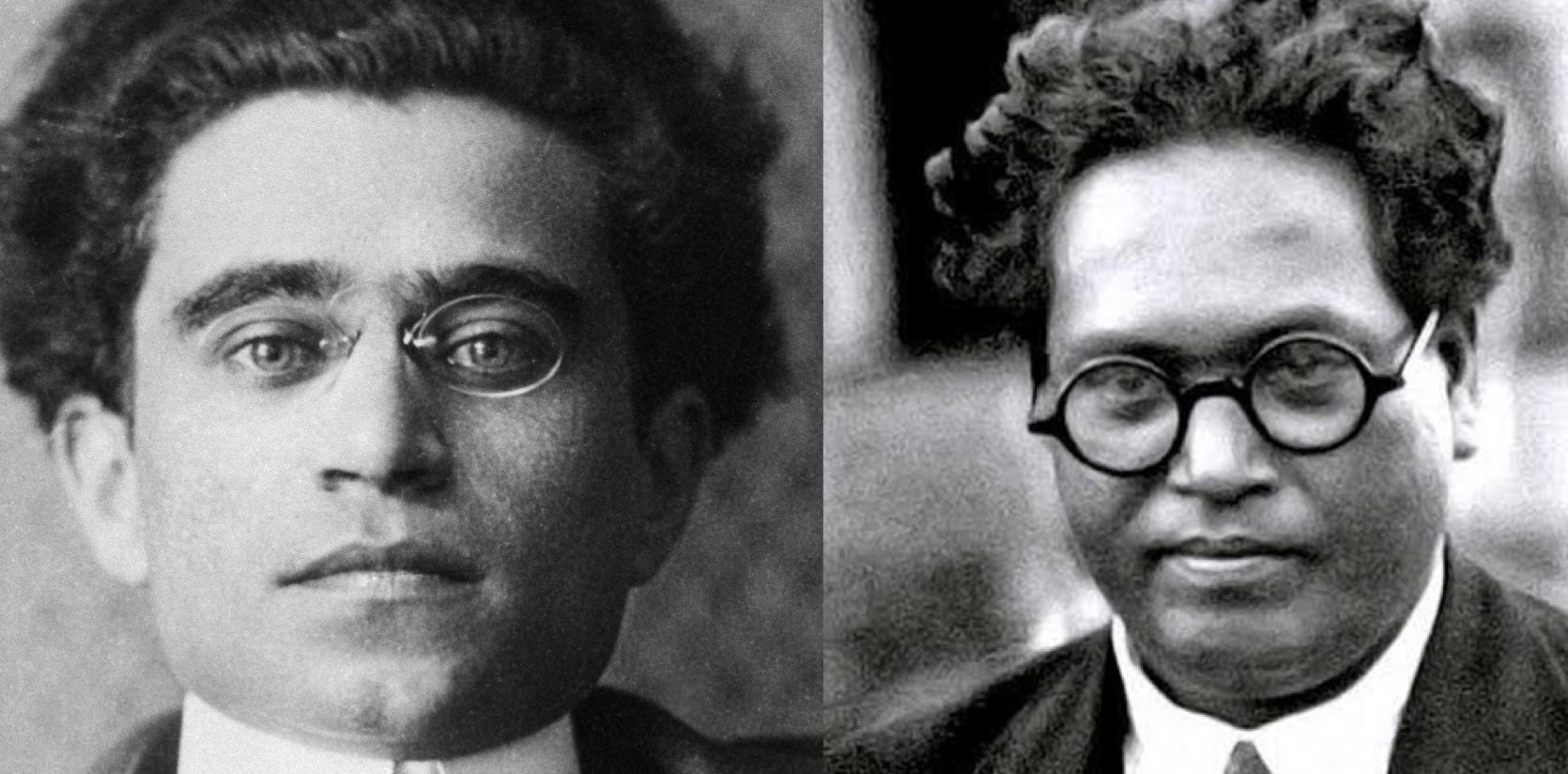

अंतोनियो ग्राम्शी (22 जनवरी, 1891 – 27 अप्रैल, 1937) एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी, विचारक, सिद्धांतकार और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मार्क्सवादी विमर्श को ‘जैविक (आर्गेनिक) बुद्धिजीवी’, ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’, ‘ऐतिहासिक ब्लॉक’ और ‘नागरिक समाज’ जैसे अनूठे विचारों से समृद्ध किया। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां जारी रखीं और अपने समय के ज्वलंत विषयों पर लिखते रहे। जिस चीज़ ने ग्राम्शी को मार्क्सवाद पर श्रमसाध्य और व्यवस्थित चिंतन के लिए प्रेरित किया, वह इटली में फासीवाद का उदय था। फासीवाद का विश्लेषण किए बिना कोई भी ग्राम्शी के राजनीतिक विचारों के विकास को नहीं समझ सकता।

ग्राम्शी को इटली के फासीवादी शासन ने एक दशक से अधिक समय तक जेल में कैद रखा। उन्हें तब तक कैद में रखा गया, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। जब ग्राम्शी पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो उनके खिलाफ अभियोजक ने यह चर्चित बात कही थी कि “20 वर्षों तक हमें इस मस्तिष्क को काम करने से रोकना होगा”। अपने फासीवादी शासन को चलाते रहने के लिए तानाशाह बेनीतो मुसोलिनी के लिए यह जरूरी था कि वह ग्राम्शी के दिमाग को काम करने से रोके। लेकिन जेल में भी उनका दिमाग बंद नहीं हुआ। ग्राम्शी ने नोट्स लिखना जारी रखा, जो बाद में ‘द प्रिज़न नोटबुक्स’ के रूप में प्रकाशित हुए।

ऐसे समय में जब पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राज्य की फासीवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, हमारे लिए अंतोनियो ग्राम्शी की ओर देखना जरूरी हो गया है। भारत में लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने की लगातार कोशिशों के हम साक्षी हैं। मेहनतकश जनता के लिए ‘प्रतिरोध’ आज का गीत बन गया है। उसे ग्राम्शी के सुरों के साथ मिलकार ऊंचे स्वर में गाना होगा। भारत अपनी गहरी जड़ जमाए और सर्वव्यापी जाति-ग्रस्त सामाजिक संरचना के कारण बिलकुल ही भिन्न किस्म का समाज है। इसलिए इसे बिलकुल ही भिन्न किस्म के समाधान की जरूरत है।

भारत में अधिनायकवाद सोचने के उस ढंग के साथ विकसित हुआ है, जिसका निर्माण झूठ के आधार पर किया गया है। यह काम नागरिक समाज की उन संस्थाओं के सहयोग से किया गया है, जो संस्थाएं राज्य के हुक्म को प्रतिध्वनित करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस नागरिक दायरे में काम करता है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व के सिद्धांतों के आधार पर अपनी गतिविधियां चलाता है। यह संगठन अपने कट्टर धर्मांध हितों को आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। यह लोकलुभावन संस्कृति, इतिहास, मिथकों और विचारों को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा सत्य, जिस पर तर्क-वितर्क न किया जाए और न ही विज्ञान की कसौटी पर कसा जाए। आरएसएस के प्रचारक संघ परिवार की दुष्प्रचार सामग्रियां लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में घूमते रहते हैं। मुख्यधारा की अधिकांश मीडिया दुकानें सत्तारूढ़ शासन के कार्यों को बिना कोई सवाल उठाए दर्शकों के सामने परोसती रहती हैं। अधिकनायकवादी प्रवृतियां व्यक्ति के दिमाग को अपने कब्जे में लेने वाली होती हैं, जिससे व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह ‘परमशक्तिशाली’ है। यह प्रतिध्वनि कार्यस्थलों और घरों में गूंजती रहती है। एक वर्चस्वशाली संस्कृति को स्थापित करना शासन की परियोजना होती है। उसे वास्तविक और एकमात्र संस्कृति के रूप में चित्रित किया जाता है।

ग्राम्शी को ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’ की अवधारणा के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। संस्कृति और विचारधारा सत्ता के संकेंद्रण के लिए शासक वर्गीय आभिजात्य समूह के पास दो निर्धारक उपकरण हैं। आधिपत्य का निर्माण निरंतर सहमति कायम करके किया जाता है। हालांकि यह हमेशा बलपूर्वक और जबर्दस्ती किया जाए, यह अनिवार्य नहीं है। वर्चस्वशाली विमर्श नागरिक समाज की संस्थाओं द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। मजदूर वर्ग, दलित, आदिवासी और ओबीसी जाने-अनजाने वर्चस्वशाली संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं। वे सार्वजनिक जीवन में तर्क और विवेक के उपयोग के मामले में अलग-थलग पड़ गए हैं।

जिंदगी के तर्जुबों के साथ तर्क ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है। ज्ञान सच्चा और झूठा हो सकता है। ऐतिहासिक तौर पर उदारवादियों की ज्ञान की अवधारणा मुनाफे को अधिकतम करने और व्यक्तिवाद के साधन के रूप में रही है। दूसरी तरफ, मार्क्सवादी सिद्धांत ने मौजूदा सामाजिक वास्तविकता और सामाजिक संबंधों से उत्पन्न समस्याओं/सवालों से निपटने हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति प्रदान किया। पहले द्वंद्ववाद भाववादियों के दायरे की चीज थी। मार्क्स और एंगेल्स ने इसका उपयोग मौजूदा अंतर्विरोधों के बीच सामाजिक संबंधों के विकास को समझने के लिए किया। किसी राष्ट्र का विकास दो विरोधी शक्तियों, उत्पीड़कों और उत्पीड़ित के बीच संघर्ष से होता है। इसलिए मार्क्सवादी द्वंद्ववाद सामाजिक वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह परिवर्तन लाने और ज्ञान प्राप्त करने का क्रांतिकारी तरीका है। तर्क भौतिक वास्तविकताओं पर लागू होता है और द्वंद्वात्मकता पर आधारित ज्ञान सच को सामने लाता है। ग्राम्शी का यह दावा सही है कि नागरिक समाज निरंतर विरोधाभासों का अखाड़ा बना रहता है। विचारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का युद्धक्षेत्र।

भारतीय संदर्भ में नागरिक समाज के प्रमुख संस्थानों पर सवर्णों/उच्च जातियों का आधिपत्य है। नागरिक समाज में अलग-थलग पड़े दलित और आदिवासी अपने अलगाव को चुनौती देते हैं। ग्राम्शी की अवधारणा के अनुसार, नागरिक समाज मूलाधार के नजदीक होता है और एक आधिपत्यवादी नागरिक समाज मेहनतकशों, किसानों और हाशिए के लोगों को राज्य के असली चेहरे की पहचान करने से दूर रखने के लिए एक ‘अपारदर्शी’ संरचना बनाता है। (मार्क्सवादी सिद्धांत में मूलाधार को उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन संंबंध, वर्ग-संबंध और भौतिक स्थितियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समाज की ‘अधिरचना’ को निर्धारित करते हैं। अधिरचना में नागरिक समाज, संस्कृति, कानून, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं।)

शास्त्रीय मार्क्सवाद मुख्य रूप से समाज के मूलाधार पर कब्जे पर जोर देता है, जबकि ग्राम्शी ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संस्कृति, विचारधारा और बौद्धिक संघर्ष के महत्व पर जोर दिया है। इस तरह उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत में अधिरचना की अवधारणा का विस्तार किया।

चूंकि ग्राम्शी एक क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व पर विजय हासिल करने के लिए लगातार समाधान प्रस्तावित किया। ग्राम्शी ने क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए ‘प्रति-वर्चस्व’ और ‘जैविक बुद्धिजीवी’ का विचार प्रस्तुत किया। शासक वर्ग के सांस्कृतिक वर्चस्व के खात्मे के लिए मेहनतकश वर्ग को ‘प्रति-वर्चस्व’ स्थापित करने की जरूरत है। जबकि मार्क्स बौद्धिक वर्ग के खिलाफ थे, वहीं ग्राम्शी ने उन्हें क्रांतिकारी कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा। अंतोनियो ग्राम्शी के अनुसार प्रति-वर्चस्व स्थापित करने लिए लगातार वर्चस्वशाली संस्कृतिक के विचारों और उसके वाहकों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। यह काम समझा-बुझाकर और प्रचार-प्रसार करके किया जाना चाहिए। अपने विचारों का वर्चस्व स्थापित करना चाहिए और वर्चस्वशाली संस्कृति के वाहकों को अपने साथ करना चाहिए। ग्राम्शी ने इसे ‘वार ऑफ पोजिशन’ कहा। यह क्रांतिकारी संघर्ष का पहला चरण है। ग्राम्शी के अनुसार दूसरा चरण शोषक और शोषिक वर्ग के बीच खुले संघर्ष का होता है, जिसमें राज्य और क्रांतिकारी सीधे आमने-सामने होते हैं। इसे उन्हें ‘वार ऑफ मैनुवर/मूवमेंट’ कहा है। उनके अनुसार, पहले चरण के बिना दूसरे चरण में प्रवेश नहीं किया जा सकता है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसंबर, 1956) एक विरले भारतीय जैविक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को व्यवस्थित और संरचनात्मक रूप से चुनौती दी। उन्होंने हाशिए के लोगों से बहुत ही कठिनाई से परिवर्तित होने वाले शक्ति-संबंधों को तोड़ने के लिए शिक्षित होने और नागरिक समाज की संस्थाओं पर कब्जा करने का आह्वान किया। पिछले कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजनीतिक हिंदुत्व की आड़ में अंतर्विरोधों को ढंकने की हर संभव कोशिश की है। हालांकि राजनीतिक हिंदुत्व भी समाज में जाति श्रेणीक्रम के चलते अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से ग्रस्त है। भारतीय राज्य की बढ़ती अधिनायकवादी प्रवृतियों के दौर में विरले जैविक बुद्धिजीवी के रूप में ग्राम्शी डॉ.आंबेडकर के साथ बेहद प्रसांगिक हो गए हैं।

डॉ. आंबेडकर और ग्राम्शी दोनों ने वैज्ञानिक और तर्कसंगत शिक्षा पर जोर दिया। ग्राम्शी रेखांकित करते हैं, “शिक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता हासिल करने की चाहत रखने वाले हर वर्ग ने स्वायत्त शिक्षा के जरिए खुद को सत्ता पर नियंत्रण के लिए तैयार किया। यदि कोई राजनीतिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति पाना चाहता है, तो पहला कदम दिमाग की मुक्ति है। जनशिक्षा को उन्नत श्रमिक संघों के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। मैं यह नया विचार सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा की समस्या सबसे महत्वपूर्ण वर्गीय समस्या है।”

इतिहास में सभी तानाशाहों ने सत्ता संबंधों को बनाए रखने के लिए शिक्षा को वर्चस्व कायम करने का एक उपकरण माना। ब्राह्मणों ने शिक्षा को अपना विशेषाधिकार बना लिया और सदियों तक जनता पर शासन किया। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने तक इनका शासन चलता रहा। शिक्षा की कमी के चलते सामाजिक और राजनीतिक गुलामी पनपती है, जो बदले में सत्तावाद को जन्म देती है और कायम रखती है। जो शिक्षा दी जाती है, वह मूल्य आधारित, वैज्ञानिक, नैतिक, तर्कसंगत और तार्किक होनी चाहिए।

डॉ. आंबेडकर कहते हैं, “शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जिसे हर किसी की पहुंच में लाया जाना चाहिए … नीति … इसलिए उच्च शिक्षा को निचले वर्गों के लिए जितना संभव हो उतना सस्ता बनाना चाहिए … अगर इन सबको एक स्तर पर लाना है तो इसका एकमात्र समाधान असमानता के सिद्धांत को अपनाना और स्तर से नीचे वालों के प्रति अनुकूल बर्ताव करना है। [डॉ. बाबा साहेब: राइटिंग्स एंड स्पीचेज (बाम्बे: गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्रा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, 1982) वॉल्यूम-2, पृष्ठ 40-42]

आंबेडकर का कहना है कि शिक्षा श्रमिक वर्ग के लिए सुलभ होनी चाहिए। उनके भीतर आलोचनात्मक सोच विकसित होनी चाहिए। शिक्षा का काम छात्रों के लिए नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना है। वे शिक्षा के बारे में पूंजीवादी विचार के खिलाफ थे। पूंजीवादी विचार शिक्षा को मात्र मुनाफे को अधिकतम करने का साधन बना देता है। जरूरत पड़ने पर शिक्षा किसी शासन-सत्ता को विरोध करने का प्रमुख साधन बन जाती है। छात्रों को सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर आलोचनात्मक तर्क करने, शक्ति संबंधों पर सवाल उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वह यह सवाल उठा सकें कि आजादी के सात दशक बाद भी जाति भारतीय लोगों की प्रगति में बाधा क्यों बनी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि नागरिक समाज इन दोनों विचारकों के लिए बौद्धिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण दायरा था।

जातिगत श्रेणीक्रम द्वारा समर्थित धर्म वर्तमान शासन के सांस्कृतिक वर्चस्व और प्रभावी विमर्श को बनाए रखने में मदद करता है। सावरकर की सांस्कृतिक और राजनीतिक हिंदुत्व की अवधारणा आज की तारीख में प्रभावी विमर्श है। ऐसे समय में जब आरएसएस समर्थिक भाजपा सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है, जाति खत्म हो चुकी है, इसकी घोषणा करने की यह कोशिश करता है और जिससे हिंदू की व्यापक व्याख्या में सभी जातियों-नृजातियों को समाहित किया जाता है। हिंदू चेतना के निर्माण के उसके बहुत सारे प्रयासों के बावजूद वे सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जाति अंतिम तौर पर सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा बनी हुई है।

बढ़ते अधिनायकवाद के दौर में ग्राम्शी और आंबेडकर को एक साथ लाना ज़रूरी है। उनके तमाम प्रयास प्रतिरोध निर्माण के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। चूंकि आज की तारीख में सांस्कृतिक आधिपत्य की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना के रूप में देखा-समझा जा रहा है। ऐसे समय में हर किसी को यह सवाल करने की जरूरत है कि क्या राष्ट्र ने एक अवधारणा के रूप में हाशिए के समाजों को आत्मसात कर लिया है? जेल में बिताए वर्षों के दौरान ग्राम्शी की बौद्धिक चेतना और तेज हो गई। बौद्धिक स्तर पर सतत निराशावाद और इच्छा शक्ति के स्तर पर आशावाद के साथ ग्राम्शी असहमत लोगों के लिए कभी न खत्म होने वाली प्रतिरोध की ताकत बने हुए हैं। ब्रतोल्त ब्रेख्त ने ठीक ही कहा है– “अंतर्विरोधों में ही उम्मीद निहित है।” सभी सामाजिक परिवर्तन अंतर्विरोधों के सह-अस्तित्व द्वारा निर्देशित होते हैं। जो एकरूपीकरण पर जोर देने वाली वर्चस्वशाली संस्कृति से इतर हमेशा अस्तित्व में बना रहेगा।

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : सिद्धार्थ, संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in