नदियों के सहयात्री, भिन्न रचनात्मक स्वायत्तता के कवि राही डूमरचीर का पहला काव्य संग्रह ‘गाडा टोला’ है, जो राजकमल प्रकाशन से 2024 में प्रकाशित हुआ है। संथाल परगना प्रमंडल पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा प्रखंड में डूमरचीर गांव है, जहां से राही डूमरचीर आते हैं। ‘गाडा टोला’ काव्य संग्रह को राही डूमरचीर ने राजमहल से निकलने वाली बांसलोई नदी को समर्पित किया है। इस कविता संग्रह में बांसलोई नदी पर कई कविताएं हैं। यथा– ‘कहा बांसलोई ने’, ‘बांसलोई’, ‘बांसलोई पर पुल’। इन कविताओं में वर्चस्वशाली शक्तियों का नकार और आदिवासियों के पक्ष में खड़े होने का आह्वान है।

‘गाडा टोला’ काव्य संग्रह का धरती-प्रकृति और प्रेम केंद्रीय विषय है, जो आदिवासी गीतों का भी केंद्रीय विषय है। इस काव्य संग्रह के बीज शब्द हैं– गाडा टोला, बांसलोई नदी, मांदर, हंड़िया।

‘बांसलोई’ कविता में कवि राही ने राजमहल की पहाड़ियों से निकलने वाली बांसलोई नदी की महत्ता पर विचार किया है, जो संथाल परगना के गांवों को सींचती है, मांदर को लय देती है और बांसुरी में हवा भरती है। संथाल हूल की फूलो झानो, सिदो-कान्हू का इसी बांसलोई नदी से रिश्ता था, जिस तरह उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा और गया मुंडा का तजना नदी से। कवि लिखते हैं– “बांसलोई किनारे के/ अमझरी गांव के/ हाड़ाम बा की आंखें/ भीग जाती हैं, बांसलोई/ के बारे में बताते हुए/ उन लोगों को याद करने लगते हैं/ जो कभी अपने गाँव से बाहर नहीं गए/ पर मरे असम-बंगाल में जाकर। हाड़ाम बा बताते हैं– तभी से सूखने लगी नदी थोड़ी-थोड़ी/ और जंगल खोने लगी हरियाली।”[1]

राही डूमरचीर ने ‘गाडा टोला’ संकलन में झारखंड के जंगलों में रहनेवाले समुदायों को बहुत खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। अपनी कविता ‘अर्जुन की मुस्कान’ में उन्होंने एकलव्य के प्रसंग का पुनर्पाठ किया है। राही डूमरचीर ने इस कविता में भी आदिवासी पक्ष को सामने रखा है। इसके प्रारंभ में कवि ने लिखा है– “मुस्कान किसे अच्छी नहीं लगती/ मोनालिसा की तस्वीर में खास वह मुस्कान ही है/ जो लियोनार्डो का दिल बनकर उतरी थी रंगों में/ बुद्ध की मुस्कान ने कितनों को नींद दी सुकून की/ सुकून के दुश्मन इसे सबसे बेहतर जानते हैं।”[2]

मिथकीय कहानी महाभारत के पात्रों व प्रसंगाें का पुनर्पाठ करते हुए राही डूमरचीर ने वर्तमान को भी अपने चिंतन में शामिल किया है। इसकी वजह संभवत: यह है कि वे यह मानते हैं कि एकलव्य का प्रसंग बार-बार दुहराया जा रहा है। इसलिए वे लिखते हैं– “मुस्कान तितली के पंखों के रंग हैं/ जिन्हें तूफान बेरंग नहीं कर पाते/ पर छूते ही हमारे हाथों में गुनाह की तरह उतर आते हैं/ मुस्कुराने की कोशिश करता है तानाशाह भी/ जब तक कैमरे उसकी तस्वीर नहीं उतार लेते/ अपनी कुटिलताओं को छिपाता है कवि/ उसकी कल्पनाओं में अट्टहास करता है राक्षस/ जबकि वे कहीं नहीं होते धरती पर।”[3]

कथित मुख्य धारा के सौंदर्य बोध के बरअक्स राही डूमरचीर आदिवासी सौंदर्य बोध के कवि हैं। वे अपनी कविताओं में आदिवासी समाज से जुड़े बिंबों का प्रयोग करते हैं। वे खुलकर अपनी कविताओं में जंगल, पहाड़ी, नदी और इनके साथ आत्मीयता से रहने वाले आदिवासियों के पक्ष में खड़े होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि पहाड़ आंगन से दिखने बंद हो गए हैं। कवि मानते हैं कि पहाड़ बोझ नहीं, प्यार है। राही अपनी कविताओं में कथित मुख्यधारा के प्रतिमानों से भिन्न सौंदर्य का अलग प्रतिमान ‘अभी नहीं कहना है तुमसे’ कविता की इन पंक्तियों में गढ़ते हैं– “यह कितना अजीब सौंदर्य बोध है/ हमारे बीच एक जंगल है जो मिलने नहीं देता/ कहने वाले प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य के कवि हो गये/ उतने ही कमाल हैं इनके रूपक–/ नदी को बाधा माना/ गहरे घने हरहराते पेड़ों को/ भूतों का डेरा।”[4] दरअसल कवि अपनी कविताओं में हिंदी कविता के पारंपरिक प्रतिमानों को खुलकर चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं।

‘बांसलोई’ कविता भी भिन्न सौंदर्य बोध की कविता है– “अच्छा आप उसी गांव के हैं न/ जहां मंदिर के किनारे नदी है। देवघर के उस भले मानुष ने कहा मैंने– जी नहीं/ उस गांव का हूं/ जहां नदी के किनारे मंदिर है।”[5] मुझे कवि रामदयाल मुंडा की हिंदी कविता किताब ‘नदी और उसके संबंधी तथा अन्य गीत’ (1980) की याद आ रही है, जिसमें नदी प्रमुख है। पानी, नदी के दो किनारे, नदी किनारे के पेड़, जंगल, पहाड़ और सिर्फ पड़ोसी के रूप में इंसान हैं या कहें नदी, जंगल, पहाड़ यानि प्रकृति, सृष्टि ही प्रमुख हैं, इंसान गौण। इस कविता के जरिए कवि राही आदिवासियत यानी सहजीविता के पक्ष में खड़े होते हैं।

दुमका के दिकू (बाहरी) हो जाने की चिंता करते हुए राही डूमरचीर इस भिन्न सौंदर्य बोध को ‘दुमका’ कविता में साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं। वे झारखंडी संस्कृति के पक्ष में लिखते हैं कि अगर वे दुमका नहीं आते तो उन्हें पता हीं नहीं चलता कि बोलने में थोड़ा सुर मिलाने से गीत बनता है। चलते हुए थोड़ा हिलने-लचकने से नृत्य बनता है। एक मुंडारी कहावत है– “सेनगी सुसुन कजिगे दुरङ”। इसका आशय है– बोलना ही गीत है, चलना ही नृत्य है।

जो समाज व्यक्तिवादिता में जीता है, वह प्रकृति के परिवर्तन को भी दुख, उदासी-अवसाद से जोड़कर देखता है। इसके बरअक्स हिंदी के एक बड़े कवि की कविता में पतझड़ को उदासी से जोड़ा गया है। लेकिन कवि राही जंगल और पहाड़ों के मौसम में होने वाले परिवर्तन को आदिवासियों की तरह सहज स्वीकार करते हैं और भिन्न सौंदर्य बोध गढ़ते हैं। ‘दुखों का मौसम नहीं है पतझड़’ कविता में वे लिखते हैं– “हाड़ाम बा कहने लगे–/ तुम हमेशा अधूरी बात सुनते हो/ पतझड़ को तुमने भी अपनी कविता में/ दुख लिख दिया है/ पतझड़ दुखों का मौसम नहीं है/ मुरझाए हुए मन का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं।”[6]

छोटानागपुर में सरहुल, संथाल परगना में बाहा परब (पर्व) जंगलों में सखुआ के फूल खिलने पर मनाया जाता है। पतझड़ में पेड़ दुख नहीं मनाते हैं, बल्कि जंगल तो बसंत का जश्न मनाता है, जिस प्रकार हमारे पुरखे भूत नहीं बनते हैं, बल्कि हमारे घर के ‘भीतर घर’ में छाया के रूप में रहते हैं। इलि (हंड़िया) का पहला दोना भी सबसे पहले पूर्वजों को ही दिया जाता है। सरहुल के समय पुरखों को हंड़िया का रस सौंपा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। कांडे मुंडा का एक गीत है, जिसका भाव है– “बसंत ने नई कोंपलें बनायी है/ तुम इलि तैयार कर रही हो।”

झारखंड में छोटे-बड़े अनेक जलप्रपात, झरने हैं। रांची के समीप हुंडरू, दसोम जोन्हा जलप्रपात हैं। खूंटी में पंचघाघ, तोरपा में पेरवाघाघ जलप्रपात हैं। नेतरहाट महुआटांड़ में बूढ़ाघाघ, संथाल परगना में मोती जलप्रपात हैं। ‘हम लौटेंगे’ कविता में कवि ने ऊंचाई से गिरते, बहते झरने के संगीत को झारखंड की संस्कृति से जोड़ा है– “बहुत ऊपर से झांकते पेड़ों की/ सरसराहटों को/ हम गीत में पिरोते बहते हैं/ पेड़ों ने नमी/ पत्थरों ने ताल बख्शी है हमें/ गीतारू लोगों के गांव के पास से बहते/ मांदर हमें हमारे छूटे पत्थरों/ की याद दिलाते हैं/ मांदर के बिना जैसे वे/ पत्थरों के बिना हम।”[7] झारखंड की संस्कृति में मांदर, नगाड़े, बांसुरी की बहुत ज्यादा अहमियत है। इस बात को कवि ने जलप्रपातों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे रांची के दसोम जलप्रपात की याद हो आई। उसी क्षेत्र में छैला सांदू मुंडा (प्रसिद्ध लोक कलाकार) दसोम जलप्रपात के संगीत की ध्वनि के साथ अपने वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी करता था। इस कविता में नदी के पहाड़ों से बिछड़ने का बिंब सुंदर बन पड़ा है। कविता की ये पंक्तियां देखिए– “हम ऐसे नहीं रह जाएंगे/ फिर भी नदी कहलाएंगे/ बचाएंगे अपने अंदर के पानी को/ और बार-बार लौटेंगे/ अपने पहाड़ों में।”[8] दरअसल वापसी या लौटना अपने जड़ों से जुड़ना होता है। कवि इस तरफ संकेत कर रहे हैं।

कवि की कविताएं पलायन और विस्थापन के दर्द को उजागर करती हैं। कवि नदी के मिटने, पहाड़ों के समतल होने, आदिवासी गांव के उजड़ने, वीरान होने की पीड़ा को बैचेन होकर दर्ज करते हैं– “फिर पुरखे बास्की चला गया मिजोरम/ दिवीलाल हेम्ब्रम कश्मीर/ एदेल किस्कू असम/ बेदे टुडू बंगाल/ इस तरह जीने-बचने की जुगत में/ छोड़ते गए गाडा टोला सब/ एक-एक कर/ अब वहां एक गांव आबाद है/ जिसमें कोई संताल नहीं है।”[9]

यहां कवि रामदयाल मुंडा की ‘स्थानांतरण’ कविता का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है, जिसमें वे असम, बंगाल के चाय बागानों की ओर पलायन का स्मरण करते हैं– “फसल कटाई के बाद पानी/ नहीं होता अपने मकान में/ नदी को छोड़कर वह चला जाता है/ हिमालय की तराई/ असम के चाय बागान में।”[10]

आदिवसियों को भारतीय वाङ्मय जंगली, बर्बर, असुर, अर्द्धमानव के रूप में चित्रित करता रहा है। इंसान तो बिल्कुल नहीं। ‘असुर हेम्ब्रम’ कविता में राही ने ठीक ही लिखा है कि आदिवासी असुर हेम्ब्रम के पहले भी अपने नाम और पहचान की वजह से किसी जांच का हिस्सा नहीं बन पाए। ओड़यो गांव में कोयला खदान की सुरक्षा के लिए एक नया सीआरपीएफ का बड़ा कैंप खुला था। गांव के महाजन आश्वस्त हो रहे हैं, यह खबर पढ़ते हुए कि अब पता चलेगा, नक्सली लोगों को। सत्ता समर्थक मीडिया का गठजोड़ जनमानस में आदिवासियों के नक्सली के रूप में छवि गढ़ रहा है, उसे कवि ने बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया है।

राही ने ‘हिम्बो कुजूर’ कविता में विस्थापन के दर्द को उजागर किया है, साथ हीं उसके दर्दनाक अंत को भी। हिम्बो कुजूर गुमला में बड़ा रिझवार था, जो असम के चाय बागान से लौट आया था। चाय बागानों में हिम्बो कुजूर के गीत छूट गए, जो उनकी मांदर की ताल के लिए तड़पते हैं। उसे बालू ढोने वाली अनजान ट्रक ने कुचल दिया।

दिकू प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कवि राही आदिवासी स्त्रियों के अधिकारों, उनकी आजादी और बेखौफ जंगल जाने, नदी के किनारे बैठने को लेकर कथित मुख्य धारा के कवियों से भिन्न नजरिया रखते हैं। कवि ने ‘बहुत बारिश हुई थी लापुंग में’ कविता में कारो और हुटार जंगल को याद किया है। ‘आखिरी बार’ कविता में छोटानागपुर के कोयल-कारो, बांसलोई आदि नदियों के बिंब आए हैं– “नहीं मिलना था/ पर मिल ही गए रांची में/ नहीं देखना था/ पर देखा/ साथ-साथ प्रपात/ नहीं जाना था/ पर गये पत्थलगड़ी वाले/ खूबसूरत गांव में/ सांसे इतनी हरी थी/ कि समझ ही नहीं पाया/ रास्ते भटक रहे थे/ जंगल-जंगल/ या हम।”[11]

‘एदेल किस्कू’ कविता के अंतिम हिस्से में एदेल किस्कू की चाय बागान से वापसी और अपने स्वायत्त क्षेत्र में अपने खेतों को खुद जोतने का बिंब आदिवासी स्त्रियों की सशक्तता का भी पर्याय है। आदिवासी स्त्री का सौंदर्य कोमलता, निरीहता में नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, संघर्षशीलता में है। उत्पादक श्रम के सौंदर्य में है। आदिवासी लड़की द्वारा अपने अधिकारों की समझ और उसे हासिल करने का सौंदर्य कवि राही की इस कविता को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। एक ओर ‘एदेल किस्कू’ कविता में कवि राही आदिवासी समाज में प्रचलित स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में खड़े होते हैं, जब वे लिखते हैं– “बाहा परब में तो नहीं आ पाऊंगी/ पर आऊंगी जरूर/ इस बार बरसात में आऊंगी/ गाडा टोला के अपने उसी घर में/ हमेशा के लिए अपना खेत इस बार/ मैं ही जोतूंगी/ और मछली भी मैं ही पालूंगी/ अपने पोखरा में।”[12] वहीं दूसरी कविता ‘हेन्दा मय’ में कवि लिखते हैं– “डूबकर सोगोय करनेवाले का/ साथ चाहती है लड़की/ महज उसे रिझाने-भर तक का/ प्यार वह नहीं चाहती/ नाच की लय से जैसे/ भूले से भी नहीं भटकती मांदर की ताल/ ऐसा कोई साथ चाहती है लड़की।”[13]

झारखंड में बाहा, सरहुल, मागे, करम, सोहराई, नवाखानी त्योहार हैं। सोगोय में लड़कियां अकेले नहीं नाचतीं, समूह में नाचती हैं। संथाल परगना में स्त्री-पुरूष लड़के-लड़कियां सोगोय करते हैं, जो वहां की संस्कृति का अभिन्न अंग है। आदिवासी संस्कृति में लड़कियों को कथित मुख्य धारा से भिन्न अपने स्वायत्त क्षेत्र में गाने, बोलने, घूमने, अखड़ा में नाचने की आजादी है। कवि ‘हेन्दा मय’ यानि ‘सुनो लड़की’ कविता के जरिए आदिवासी समुदायों की इस खासियत और चुनौती को लाने में सफल रहे हैं– “कुल्ही के सबसे आखिरी घर में/ बेपरवाह लौटती थी लड़की/ कुछ मौसमों से/ नई बसावटों से घिरते जा रहे/ अपने उसी गांव में/ थोड़ी सजग निगाहों से/ चुपचाप अपने घर लौटती है लड़की।”[14]

‘गाडा टोला’ काव्य संग्रह की अधिकांश कविताएं कवि राही की प्रेम-परक कविताएं हैं। ‘तुम्हें सोचता हूं’ कविता में राही मानते हैं कि– “प्यार आता है/ जैसे बसंत की थाप पर मांदर की गूंज/ जैसे महुए की गंध के साथ पलाश का फूल/ जैसे खूब साफ आसमान का कोई तारा/ हमारा हो जाता है/ प्यार जब भी आता है/ मौसम कोई भी हो/ बसंत लाता है।”[15] प्रकृति, आदिवासी संस्कृति के देशज बिंबों का प्रयोग इस काव्य संग्रह में किया गया है। ‘अभी नहीं कहना है तुमसे’ कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति इस प्रकार है– “जंगल की खुशबू से भरी/ तुम्हारी आंखों को/ झरने की तरह बातें करता देखता/ बैठा रहा हूं सदियों बांसलोई किनारे/ पर अभी नहीं कहना है तुमसे/ अभी तो वह भाषा सीखनी है/ जिसमें बांसलोई से बतियाता है जंगल/ अभी तो बांसलोई की बालू का/ हरेक कण भारी हैं मुझपर।”[16]

वहीं ‘शालघाटी’ कविता में नायिका को नदी कहा गया है– “नदी थी तुम/ पहाड़ के साथ मुड़ गयी/ मैं तुम्हारे मुड़ने के सौंदर्य में खोया/ सखुआ का जंगल हो गया।”[17] कवि ने इन प्रेम कविताओं में प्रेम को जंगल, नदी, झरने के परिवेश से जोड़कर देखा है। राही की कविताओं में कम शब्दों में सार्थक संवेदना की अभिव्यक्ति है। ‘पगडंडी हो जाती हो तुम’ कविता में कुछ भिन्न अभिव्यक्ति है, जिसमें अपनी प्रेमिका को जंगल में राह के माफिक पगडंडी से जोड़ा गया है। यह अदभुत बिंब है।

‘एदेल किस्कू’ तो कवि राही की अत्यंत प्रभावशाली प्रेम कविता है। दरअसल एदेल मुंडारी और संथाली भाषा में सेमल पेड़ को कहा जाता है। रांची में मोरहाबादी के पास एदेलहातु है। संथाल परगना में भी सेमल को एदेल ही कहा जाता है। राही की प्रेम कविताओं में प्रकृति का सानिध्य है, प्रकृति के उपादान हैं। नदी, जंगल, पहाड़ की मजबूत उपस्थिति है– “तुम्हारी आस में/ जंगल नहीं भूले हरा होना/ नहीं भूला केंदू भी टह-टह पीला होना/ ये बचे रह गये पहाड़/ जंगल के पेड़/ बांसलोई का पानी/ गवाह है उम्मीद के बचे होने के/ अंततः तुम भाग ही आयी/ असम के चाय बागानो से…।”[18]

कवि राही प्रकृति, परिवेश से बिंबों का चयन करते हैं। जंगल के परिवेश में महुआ का बिंब उनका सही चयन है। जंगल के महुआ, केंदु, जंगल की नदी बांसलोई को अपनी इस कविता में बिंब के रूप में लाते हैं। एक बानगी देखिए– “इस तरह से तुम्हें सोच पाना/ मुमकिन हुआ है/ कितनी रातों की/ बेतरतीबी के बाद/ जैसे बहुत इंतजार के बाद/ महुआ से मिलने की आस में/ आसमान को तकती है घास।”[19]

कवि राही ने सेमल के रूई की तरह उड़ने को पलायन से जोड़ा है। झारखंड में उड़ते पत्ते, सेमल के उड़ते-बिखरते रूई को परिवेश से कटने, दूर जाने से जोड़ा जाता है। कवि ने लिखा है– “सेमल के पेड़ को बेच दिया और मैं उसकी रूई की तरह/ उड़ती हुई चाय बागान में आकर फंस गई/ तुमको बहुत पसंद था सेमल का गाछ/ प्यार से हमको एदेल बुलाते थे तुम/ क्या पता था/ मेरे ही नाम का कांटा/ मुझे ही चुभ जाएगा।”[20] कवि राही ने हंड़िया के बिंब का प्रयोग इस तरह किया है– “अच्छा लगता है, तुमसे बात करके/ फोन पर भी/ हंड़िया जैसा महकता है तुम्हारा मुंह।”[21]

सरहुल के समय मुंडारी में एक गीत गाया जाता है, जिसका भावार्थ है– सरई फूल की एक शाखा हे प्रिय मेरे लिए बचाकर रखना, नई पत्तियों की एक डाल हे प्रिय मेरे लिए जुगाकर रखना। ‘सरई फूल’ कविता में कवि प्रेम की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते हैं– “एक पेड़ के सामने रूक/ तोड़कर फूल उसकी डाली से/ अपने जूड़े में खोंसते हुए/ पलटकर कहा मुस्कुराते हुए/ अब चाहोगे भी/ तो भुला नहीं पाओगे।”[22]

झारखंड की संस्कृति में सखुआ, साल, सरजोम पेड़ का बहुत महत्व है। यहां अगरबत्ती नहीं, धुप-धुवन की संस्कृति है, जो सखुआ पेड़ के तने का गोंद है। हूल के समय सखुआ की डालियों का प्रयोग क्रांति के विस्तार के लिए किया गया था। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ हुए आंदोलन में जुटान के लिए दरवाजे पर सखुआ के पत्ते खोंसे जाते थे।

‘गाडा टोला’ लंबी कविता है, जिसमें राही डूमरचीर पहाड़, नदी, सखुआ का जंगल, बचपन के साथी, नदी तक जाने का रास्ता, सब कुछ याद करते हैं और गाडा टोला के सांस्कृतिक विशिष्टता को भी याद रखते हैं– “सब तरफ के गांव/ नाचते-नाचते थककर जब सो जाते/ थम जाती उनकी लय/ तब सबसे देर तक आती थी/ आवाज मांदर की गाडा टोला से/ नदी के उल्लास की खुशबू/ हर ओर गूंजती थी/ गाडा टोला में।”[23] कवि को गाडा टोला से दूर जाने पर पहाड़ के पीछे छूटने, नदियों को जी भरकर न देख पाने, सखुआ के जंगल से बतिया न पाने का दुख है। नदी भी अब स्मृति में ही शेष रह गई है।

इस संग्रह की कविताएं समकालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध करती हैं। आदिवासी देशज भाषा, बोलियों के सौंदर्य की दृष्टि से भी यह काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। जहां तक ‘गाडा टोला’ काव्य संग्रह के भाषागत सौंदर्य का सवाल है, इसमें देशज आदिवासी शब्दों की दौरा (बांस की बड़ी-सी टोकड़ी) भर खेप है। मसलन गीतारू, मांदर, महुआ, पलास, केन्दू, सरई फूल, बांसलोई, हुदहुदी, सोगोय, एदेल, सोहराई, बाहा परब, हंड़िया, सोगोय, सरना, सिंगबोंगा और दिकू आदि हिंदी शब्द संपदा में वृद्धि कर रहे हैं। कविताएं संप्रेषण के लिहाज से भी प्रभावशाली हैं। कविताओं में कई सवाल हैं और उनके जवाब भी तलाशने का प्रयास किए गए हैं। कथित मुख्य धारा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कवि राही डूमरचीर संवेदना के स्तर पर भी आदिवासियत, धरती, प्रकृति के पक्ष में हैं। ये कविताएं आदिवासियों की दृष्टि से धरती, प्रकृति को देखने के लिए आमंत्रित करती हैं।

समीक्षित पुस्तक : गाडा टोला (काव्य संग्रह)

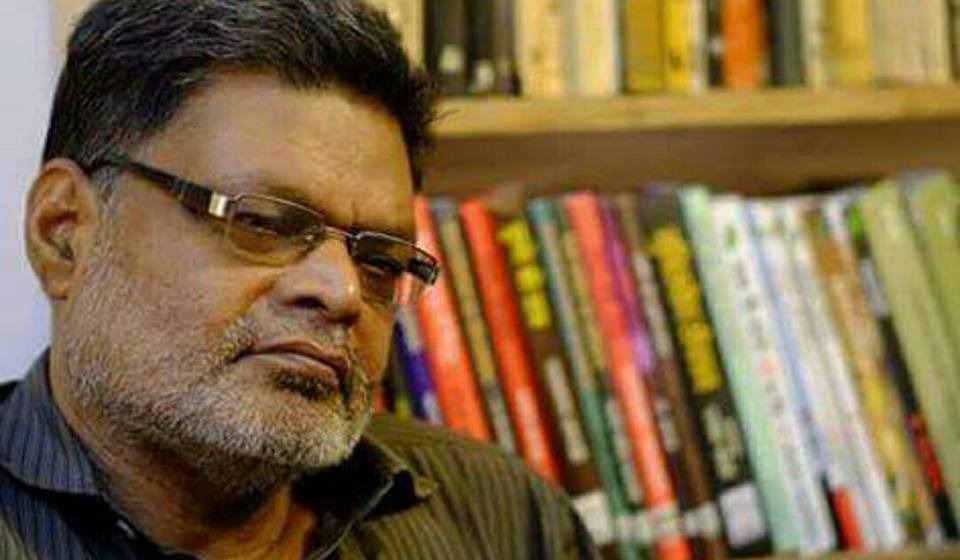

कवि : राही डूमरचीर

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

मूल्य : 199 रुपए

संदर्भ :

[1] राही डूमरचीर, गाडा टोला, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 114

[2] वही, पृष्ठ 128

[3] वही, पृष्ठ 129

[4] वहीं, पृष्ठ 13

[5] वही, पृष्ठ 112

[6] वही, पृष्ठ 45

[7] वही, पृष्ठ 75

[8] वही, पृष्ठ 76

[9] वही, पृष्ठ 16

[10] रामदयाल मुंडा, नदी और उसके संबंधी तथा अन्य गीत, झारखंड साहित्य परिषद, रांची, 1980, पृष्ठ 7

[11] राही डूमरचीर, उपरोक्त, पृष्ठ 92-93

[12] वही, पृष्ठ 38

[13] वही, पृष्ठ104

[14] वही, पृष्ठ 105-106

[15] वही, पृष्ठ 83

[16] वही, पृष्ठ 13

[17] वही, पृष्ठ 19

[18] वही, पृष्ठ 35

[19] वही, पृष्ठ 34

[20] वही, पृष्ठ 37

[21] वही, पृष्ठ 38

[22] वही, पृष्ठ 85

[23] वही, पृष्ठ 16

(संपादन : राजन/ नवल/ अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in